以宇宙的视角

文 | 星球研究所

本文内容资料极为丰富

照片全部采用宇宙视角

请用一段完整不受干扰的时间尽情欣赏

世界上本没有中国

是中国人创造了中国

Ⅰ

6500万年前

印度板块与亚欧板块开始碰撞

青藏高原剧烈隆起

逐渐抬升至4000米以上

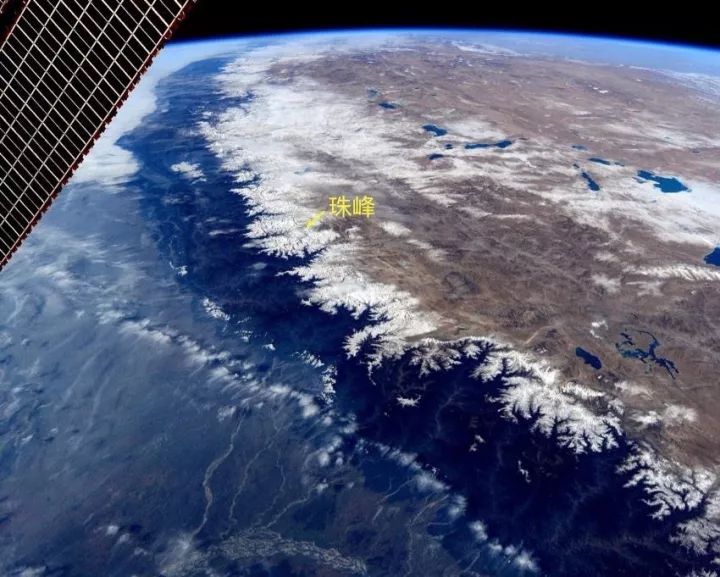

(青藏高原的隆升时间仍有学术争议;从太空拍摄的青藏高原,可以看出白色的喜马拉雅及土黄色的青藏高原显著突出于地表,比南部的恒河平原高出不少;图片源自@NASA)

▼

如此之高的海拔

使得亚欧大陆东部的大气环流发生重大改变

原本盛行于此的西风环流以及干冷的冬季风

受到青藏高原阻扰

大量集聚于西北内陆

南部的印度洋夏季风携带着巨大水汽汹涌北上

碰到高耸的喜马拉雅山脉

也不得不停滞于山脉以南

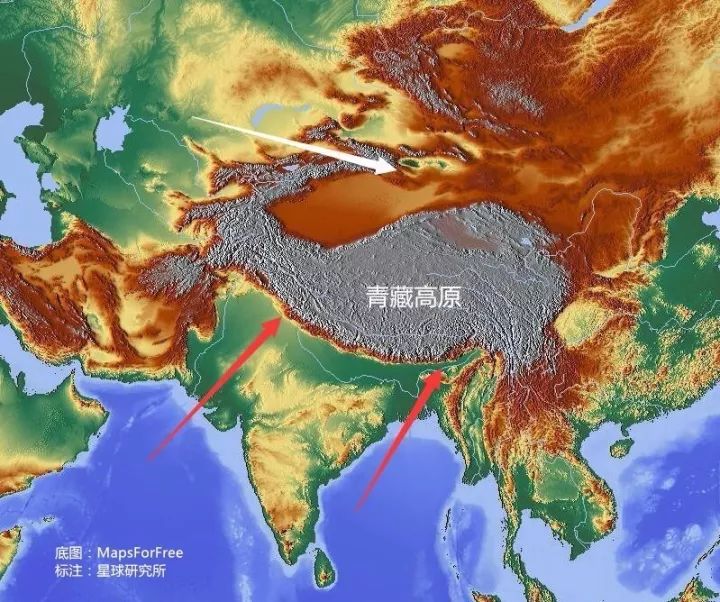

(青藏高原的隆升对亚洲大气环流的影响比较复杂,本处仅作简单示意;白色箭头为西风环流,红色箭头为印度洋夏季风,星球研究所制作,底图源自@MapsForFree)

▼

冬季干冷气流集聚

夏季暖湿气流又不得其门而入

从新疆到内蒙、从甘肃到宁夏

整个中国西北都变得更加干旱

沙漠遍布、戈壁纵横

(新疆鄯善库木塔格沙漠,摄影师

@刘晨 )

▼

无边无际的沙土

又被强大的西北风卷起

降落在甘肃东部、陕西、山西境内

千万年的堆积之后

平均厚度达50-80米的黄土高原诞生了

(宁夏彭阳县黄土地貌,摄影师@林生库)

▼

相比之下

中国东部地区则受益多多

青藏高原抬升之后

东亚季风得到大幅加强

每年夏季它裹挟着大量水汽

挥师西进、北上,深入中国腹地

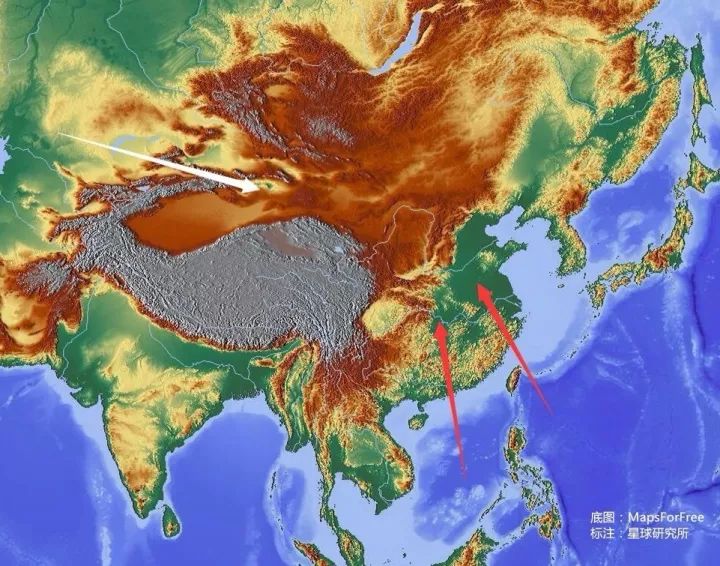

(白色箭头为西风环流,红色箭头为夏季的东亚季风,星球研究所制作,底图源自@MapsForFree)

▼

东部地区尤其是江南

降水增加,变得更加温暖、湿润

所谓烟雨江南就此形成

(青藏高原对中国东部地区的影响有着显著分化,南方变得更加湿润,但华北受冬季风控制更甚,变得更为干冷,整体反而出现干旱化趋势;杭州龙坞茶园;摄影师@潘劲草)

▼

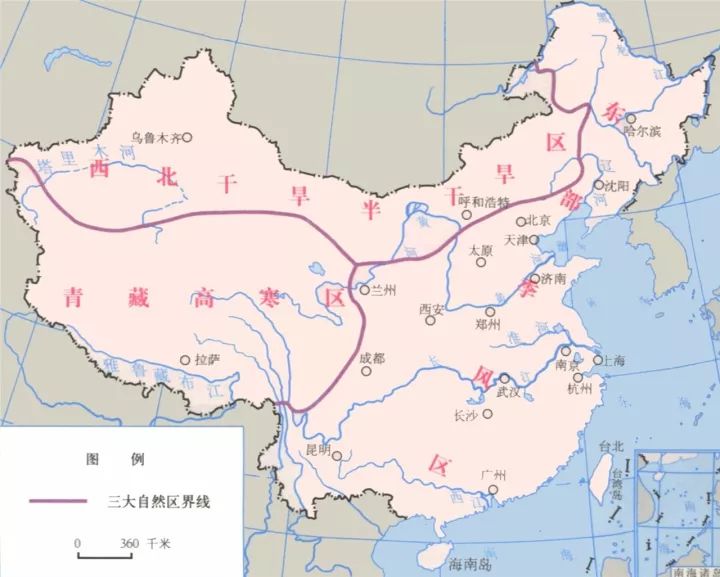

高寒的青藏高原、干旱的大西北

以及相对温暖湿润的东部季风区

正是这三大区域

共同构成了中国基本的自然地理格局

(中国三大自然区图)

▼

这是一片广袤的土地

各种地形地貌一应俱全

(3D版中国及周边地形图,制图@Anton Balazh/123RF)

▼

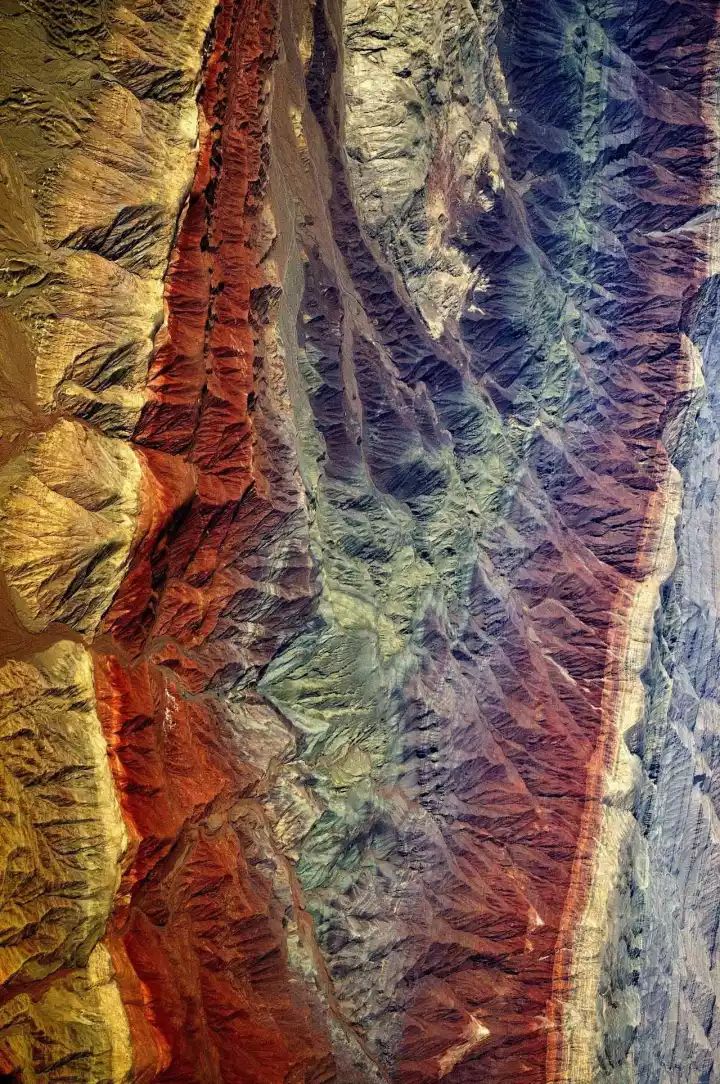

从陆地

(新疆喀什红层地貌,摄影师@赵来清)

▼

到海洋

(2016年在南海探明的三沙永乐龙洞,其洞口直径130米,深度超过300米,是目前已知最深的蓝洞;从海面上看蓝洞呈现出与周边水域不同的深蓝色,上方为探测设备;摄影师@骆云飞)

▼

从高山

(珠峰,摄影师@OLEG ARTEMYEV)

▼

到低谷

(新疆 独山子大峡谷,流水冲刷出的无数沟壑,从空中俯瞰居然构成了一颗“大树”;摄影师@刀哥)

▼

从火山

(察哈尔火山,摄影师

@刘晨 )

▼

到冰川

(西藏曲登尼玛冰川末端与冰湖的交界,摄影师@李珩)

▼

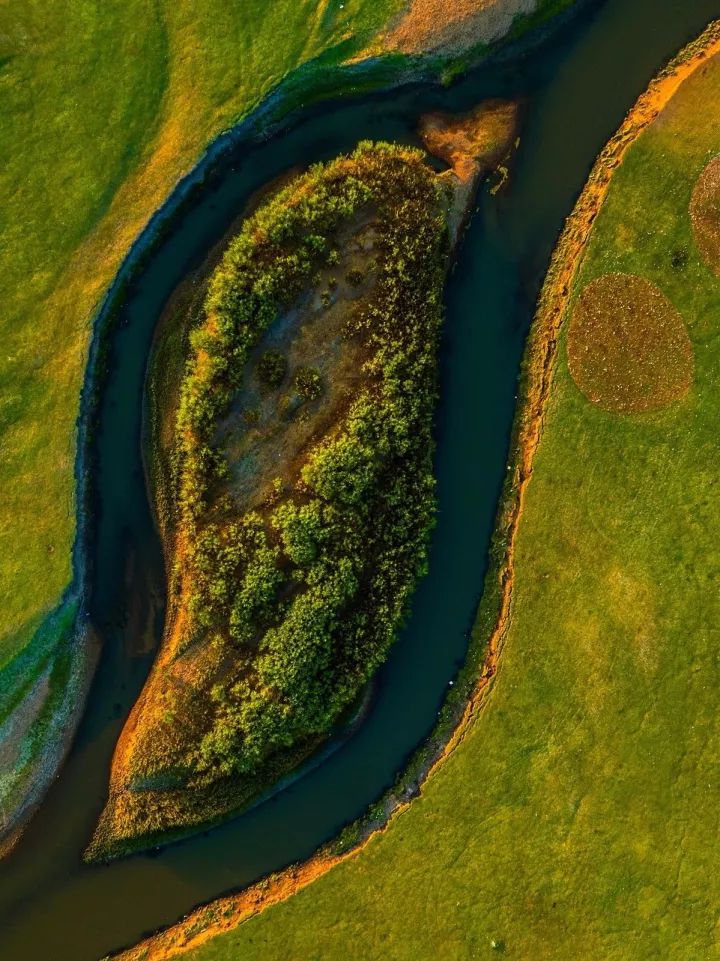

从细流

(内蒙呼伦贝尔莫日格勒河中的一个小岛,形如丹凤眼,摄影师@钟永君)

▼

到大河

(长江的上游沱沱河,青藏铁路大桥像一把梳子,轻轻划过母亲的发丝;摄影师@姜曦)

▼

从沙漠

(西藏山南沙漠,摄影师@李珩)

▼

到湖泊

(第1张为内蒙古扎兰屯市柴河镇月亮天池,摄影师@钟永君;第2张为泸沽湖,因水体透明度极高,以此视角观看,水下植物纤毫毕露,摄影师

@文军 )

▼

再加上经度、纬度跨度极广

使得中国动植物种类也相当丰富

以植物为例,全世界22.5万种植物当中

中国占有3万个

是北半球植物种类最丰富的地区之一

(末次冰期来临时,北美与欧洲许多地方都被冰原覆盖,生存在中国的物种则逃过一劫,成为中国物种资源丰富的另一个原因;下图为安徽青龙湾的落羽杉,此处为引进物种,摄影师@蒋凌翔)

▼

8000年前的中国东部

还曾广泛分布着鳄鱼、犀牛、亚洲象等大型动物

如果可以时空穿越

你甚至有可能在北京碰到一只野生大熊猫

(下图为拉萨拉鲁湿地的斑头雁;斑头雁可以飞越珠峰,堪称世界之冠,从呼伦贝尔到青藏高原都有分布;摄影师@李珩)

▼

三大自然区划、多样的地形地貌

以及丰富的生物资源

这便是中国的雏形

而更大规模的景观塑造

将由生活在这片土地上的人类完成

正如著名地理学家葛德石(George Cressey)所说

(转引自《中国环境史》)

▼

“中国景观上最重要的因素,不是土壤、植物或气候,而是人民”

Ⅱ

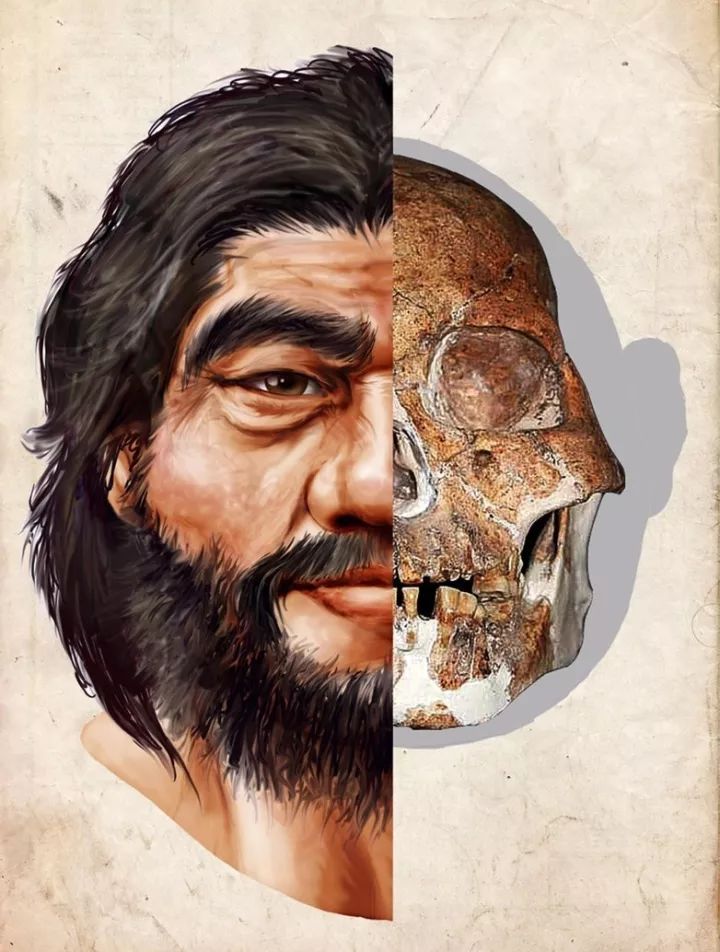

4-6万年前

我们的祖先

智人(Homo sapiens)

来到了这片土地

一场充满力量与智慧的开拓

即将拉开序幕

(下图为晚期智人广西隆林洞人复原,由数字艺术家Baba Novac0232制作,可能会引起部分读者的不适,请谨慎阅读;根据复旦大学生命科学院李辉教授的观点,有两批智人分别进入中国,第2批智人到达的时间较晚,可能2-3万年由滇西进入,之后又分为两支,一支在1.6万年前沿珠江进入两广,另一支沿长江进入四川、湖广;但也有相当一部分学者认为中国人由更早期的本土古人类连续进化而来)

▼

他们清理蛮荒,砍倒原始森林

他们四处扩展,试图驯服大江大河

他们想要成为这片沃土的主人

就必须在蛮荒中学会生存

战胜豺狼虎豹,以及击败同类竞争者

其成败关键就在于

掌握资源

1万年前

长江中下游和珠江流域的土地

覆盖着大片的森林沼泽

中国古人将要掌握的第一个重要资源

野生水稻

便生长其间

(关于水稻起源的具体时间尚有争议;下图为杭州西溪湿地,是南方现存为数不多的湿地景观之一,摄影师@潘劲草)

▼

某位古人最先注意到了这种草本植物的特殊之处

在季风带来的洪水退却之后

他将水稻的种子播撒到遗留的泥滩中

一个月内就会陆续发芽

几个月后便可以收获满满

(杭州富阳丰收的水稻田,摄影师@潘劲草)

▼

我们虽然不知道他的名字

但毫无疑问的是

他是中国历史上的第一位农民

更多人开始效仿他的创新之举

中国土地上第一次出现大面积的人造景观

稻田

若干年后它将遍布中国南方

(珠江流域的桂林稻田;山体的放射状效果,是因全景拼接导致,图片源自@AirPano)

▼

与降雨充沛的南方不同的是

北方气候相对干燥

低矮的草地才是这里的主要景观

加之沿河分布的零星树木

使得远古时期的北方看起来更像是稀树草原

(类似稀树草原的景观,拍摄于新疆那拉提草原,仅作为参考;摄影师@李珩)

▼

这里并没有野生水稻生长

但却有另外一类植物

稷(音 jì,包括小米和黍shǔ)

它们可以自授花粉

也很容易与其他品种杂交

这些特点让它对不同的环境有着极强的适应力

野生稷的分布范围比水稻还要更广

可以跨越中国南北方

几乎与南方水稻的起源同时

我们在北方的祖先也成功驯化了稷

种植稷的田地迅速扩张

并在数千年内都是北方最重要的食物来源

(关于稷起源的具体时间尚有争议;下图为河南信阳的农田,摄影师@焦潇翔)

▼

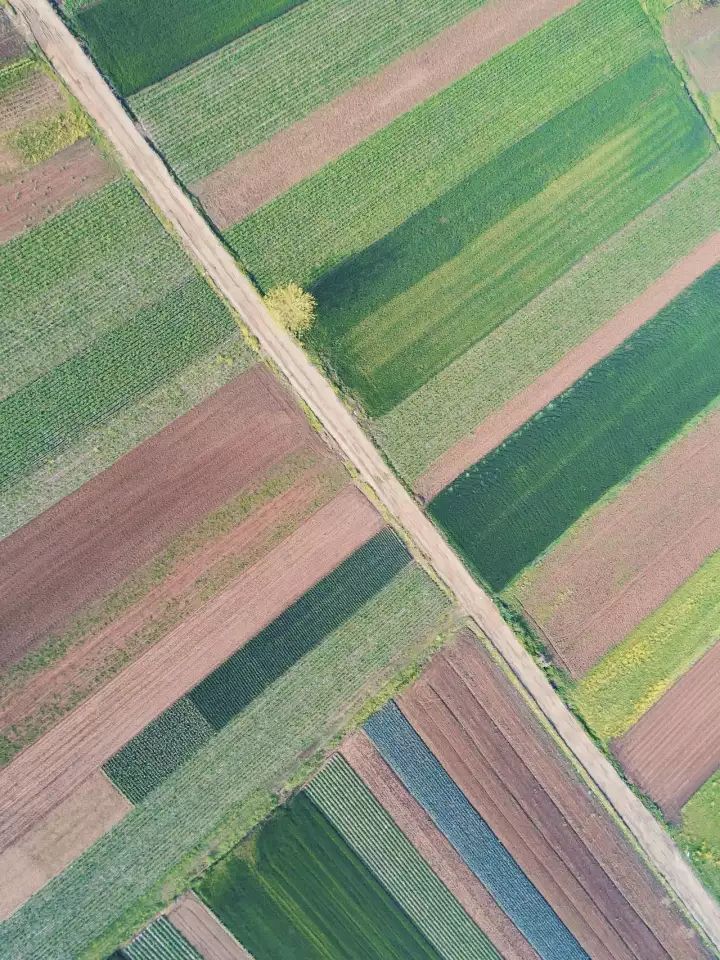

南稻北稷

中国的土地上出现了两种农业模式

不论这两种模式在未来如何竞争

它们都带来了另一种全新的景观

村落

为了照管田地上的作物

农民们在附近定居下来

并聚居在一起形成村落

(云南罗平县的村庄与田地,图片源自@DigitalGlobe)

▼

公元前2000年的夏代

中国的村落可能已经达到1000个

而到了东汉

居住在村落中的人口有6000万

村落和农田一起

成为当时中国最重要的景观

(贵州省丹寨的村庄与梯田,摄影师@姚朝辉)

▼

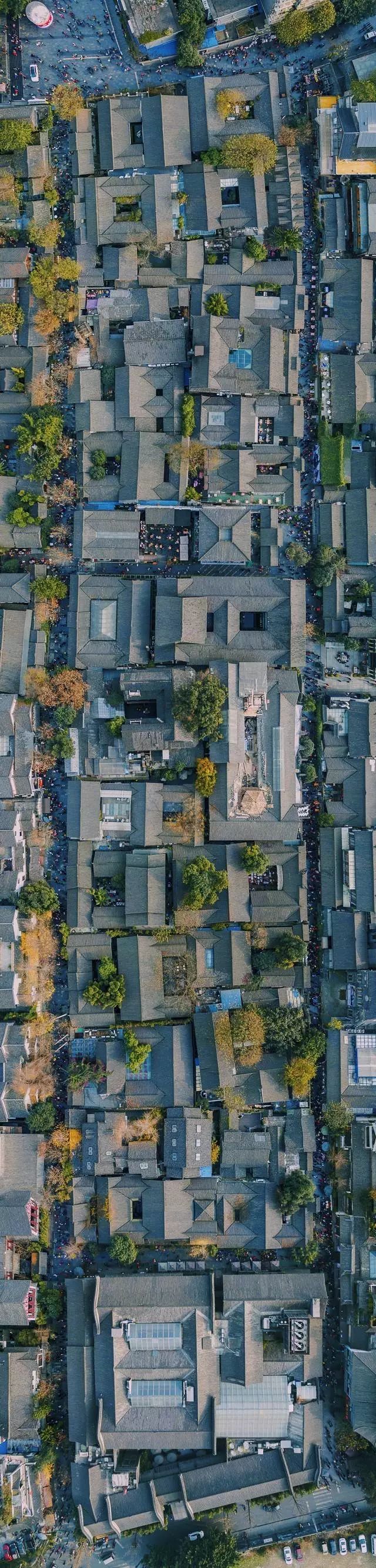

村落的人口继续壮大聚集

又演变为

城市

(城市并非都由村落逐渐演化形成,而是有多种方式;下图为四川阆中古城,摄影师@姜曦)

▼

从远古时期到17世纪

中国一共建了4478座大小城池

虽然历经战火、拆除、焚毁

仍有少量古城保存下来

成为现代中国的稀有之物

(宽窄巷子,始建于清代,是成都少有的古城遗存;照片拍摄于2016年1月,摄影师

@叶青 )

▼

这些古代城市

从最初就建立起了和村落的良好互动

城市居民产生的粪便会由专人在夜间收集

并送到村落中,再由农民撒入田间

人们称其为“夜土”

一方面它减少了对城市、河流的污染

另一方面农田也得到了养分补给

而作为回馈

那些有着充足肥料的村落

将向城市提供数量更丰富、品质更佳的农产品

(古代离城市近的农田往往产量更高,农民也更富裕,这与夜土有着莫大关系;下图为湖南凤凰古城,像这样临水而建的城市,如果不是有着恰当的处理,很快就会严重污染;摄影师@薛海阳)

▼

中国古代城市尤以规模宏大著称

除却众人皆知的长安、洛阳、汴梁等超级都市

公元前1500年的郑州二里岗遗址

城墙周长长达7千米

是北京明清故宫的两倍

城市面积25平方千米

居住人口最多可达10万

像这样大得惊人的城市

在中国历史上可谓数不胜数

(人口数据有争议,本处数据来自《中国环境史》)

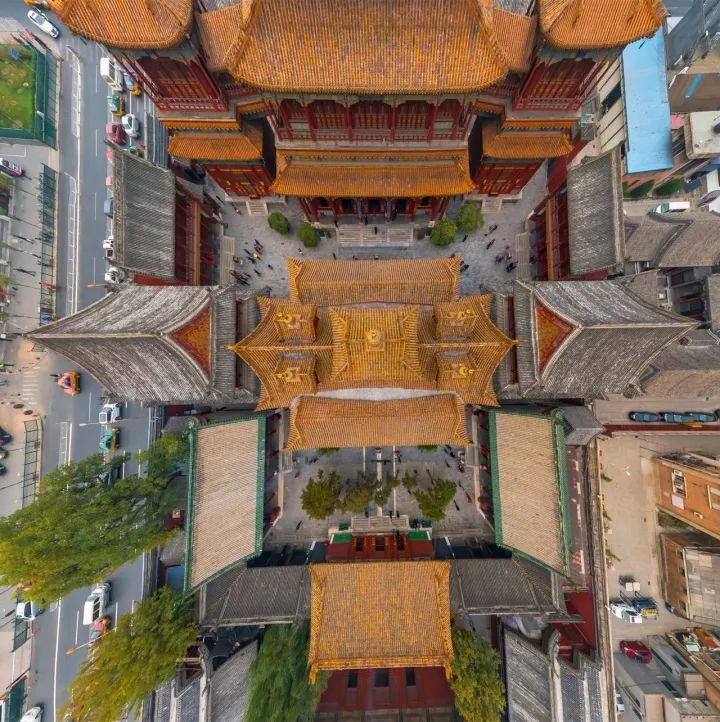

村落、城市的大规模产生

带动了中国人对木材的狂热需求

这是另一种非常的重要资源

木构架建筑在古代中国取材方便且施工迅速

再辅以砖、石等其他材料

就可以变为起居、休闲、顶礼之所

于是大量森林被砍伐

取而代之出现在中国地表之上的便是

千姿百态的木构架建筑

(北京雍和宫,因全景拼接,建筑物的边缘有拉伸变形,图片源自@AirPano)

▼

从普通的住宅

(四川隆昌云顶寨,摄影师@李珩)

▼

到帝王的祭坛

(中央的祈年殿由28根金丝楠木大柱支撑;从这张航拍图上还可以看出天坛天圆地方的整体设计;因全景拼接,画面四周树木有拉伸变形,图片源自@AirPano)

▼

包括那些精致小巧的亭台楼阁

(潮州西湖湖心亭,摄影师

@陈冲 )

▼

甚至以沙土材料为主的福建土楼

其内部依然是土木、砖木混合使用

(福建龙岩永定承启楼,全楼由4圈同心环形建筑组合而成,外环为土木结构、第二、三环为砖木结构,第四环为祖堂,逐环递减、错落有致,是环数最多、规模最大的客家圆形土楼,鼎盛时期居住800余人;摄影师@在远方的阿伦)

▼

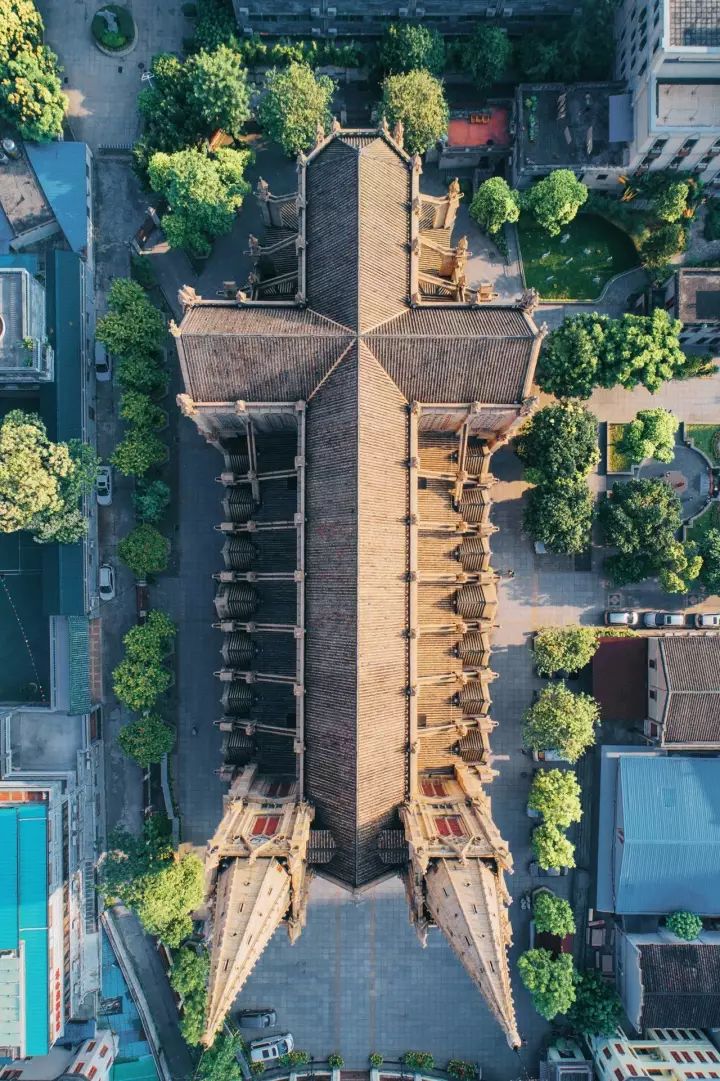

中国古人喜欢将

多种多样的单体木构架建筑组合在一起

形成中国古代建筑最显著的特征

蔚为壮观的建筑群

(颐和园,因全景拼接,画面四周建筑物有拉伸变形,图片源自@AirPano)

▼

集大成者便是

北京故宫

980余座不同功能的殿宇、房屋

共同构成了这个

占地面积72.5万平方米的超级建筑群

(故宫,图片源自@Benjamin Grant)

▼

Ⅲ

水稻、稷、木材等等资源

给我们带来的新景观已经非常惊人

而它们加起来也不及另一种资源的能量

即“人”

自从人类有了阶层分化

“人”对于“统治者”而言

都是与木材一样的可利用资源

中国将是这方面的佼佼者

2238年前

秦始皇统一六国

世界上最强大的中央集权体系诞生

中国的统治者将比其他任何国家

都更容易调动庞大的人力

统治者坐镇宏伟的都城

用儒教统一全国的思想

不断启动那些史无前例的超级工程

包括动用数万到数十万人修建大型水利工程

(中国是一个偏爱大型水利工程的国家,从著名的郑国渠、都江堰到现代三峡、南水北调,数量极多;下图为云南的溪洛渡水电站,图片源自@DigitalGlobe)

▼

动用30万人修建长城

(“30万”仅为秦代,如果算上历朝历代的人工数量,将远远超过此数;下图为明长城,图片源自@DigitalGlobe)

▼

动用70万人修建帝王陵寝

(“70万人”为《史记》所载修建秦始皇陵的人工,历朝皇帝陵寝修建人数不一,但多数都规模庞大;即便在中国历史上经常被人忽略的西夏,其王陵也大得惊人,总面积高达50平方公里,是中国现存规模最大、地面遗迹保存最完整的帝王陵园之一;摄影师@刘夙培)

▼

动用更多人力修建通达全国的道路

(秦代开始动用国家力量大规模筑路,道路宽阔,甚至还在道旁种树;汉代从长安向外辐射的“国道”达到7条,全国总里程超过3万千米,沿途还设众多邮亭、驿站、市场、兵营,以保证道路通畅,总之古代的道路系统是一个不弱于长城的大工程;我们熟知的国家级快递“一骑红尘妃子笑,无人知是荔枝来”,更是唐代道路系统发达的证明;下图为新疆巩乃斯的森林草原和公路,摄影师@刀哥)

▼

动用数百万人修建运河

(隋代大运河的修建人工高达100万-500万;下图为广州猎德涌,当地人有在这里举办龙舟比赛的传统;摄影师

@陈冲 )

▼

整体而言

中央集权为中国带来了长期相对稳定的环境

人口开始大幅增加

历史地理学家葛剑雄认为

北宋时中国人口就已经突破1亿

更优质的水稻品种被引入中国(如占城稻)

大规模冶炼的铁制农具

让人们可以更轻易地砍倒森林、清理荒地

再加上历代统治者都大力推进农业的扩张

水稻种植面积越来越大

(杭州八卦田,为南宋时的皇田,皇帝每年会在此春耕开犁,以鼓励农桑;摄影师@祝嘉琪)

▼

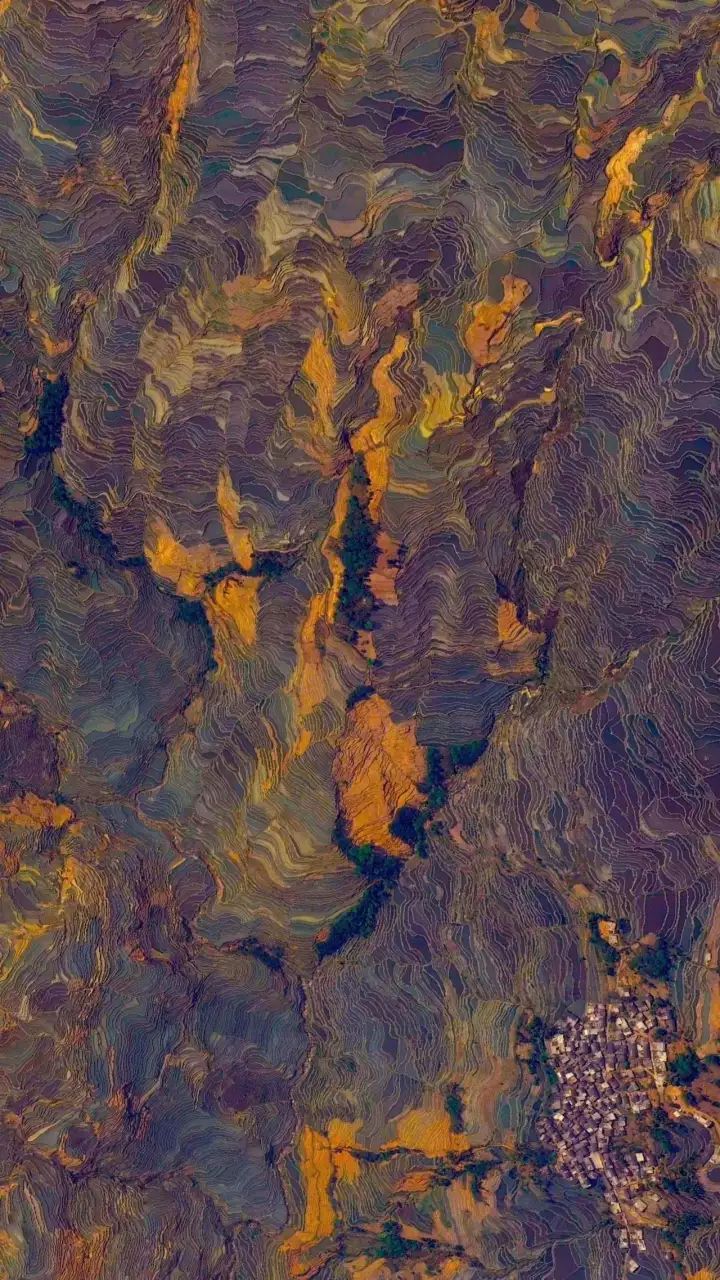

几乎整个南方都被开垦成了稻田

那些不易耕种的地方

也被“梯田”这种极具创造力的革新所突破

(元阳梯田,图片源自@Digital Globe)

▼

北方的稷

则在这场农业革命中失去了辉煌的地位

外来物种小麦成了最重要的作物

而从美洲传入的玉米、甘薯、土豆

也一样大行其道

(济南黄河边的玉米地,摄影师

@赵欣 )

▼

外来物种在中国土地上塑造的景观

直到今天依然令人震撼

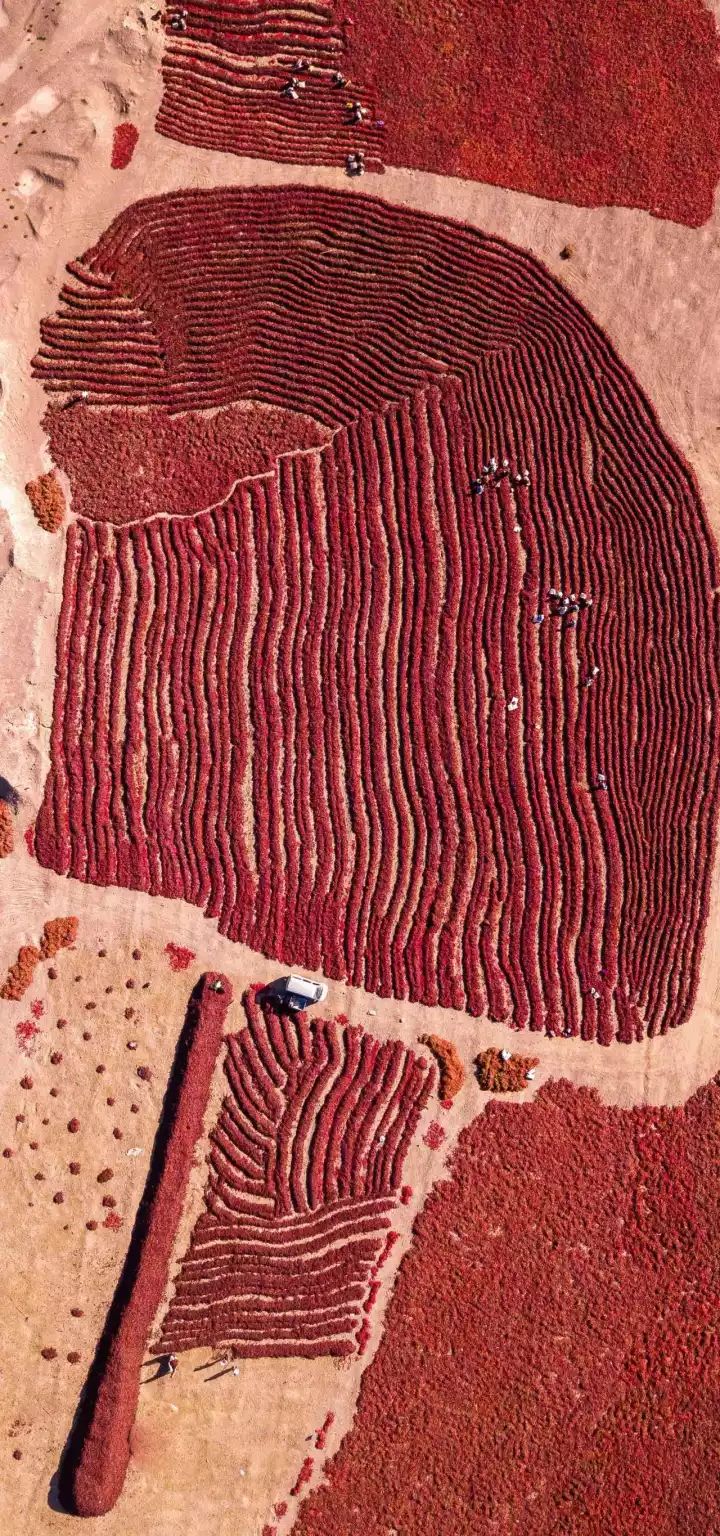

(新疆焉耆县的晒辣椒场面,摄影师

@王威 )

▼

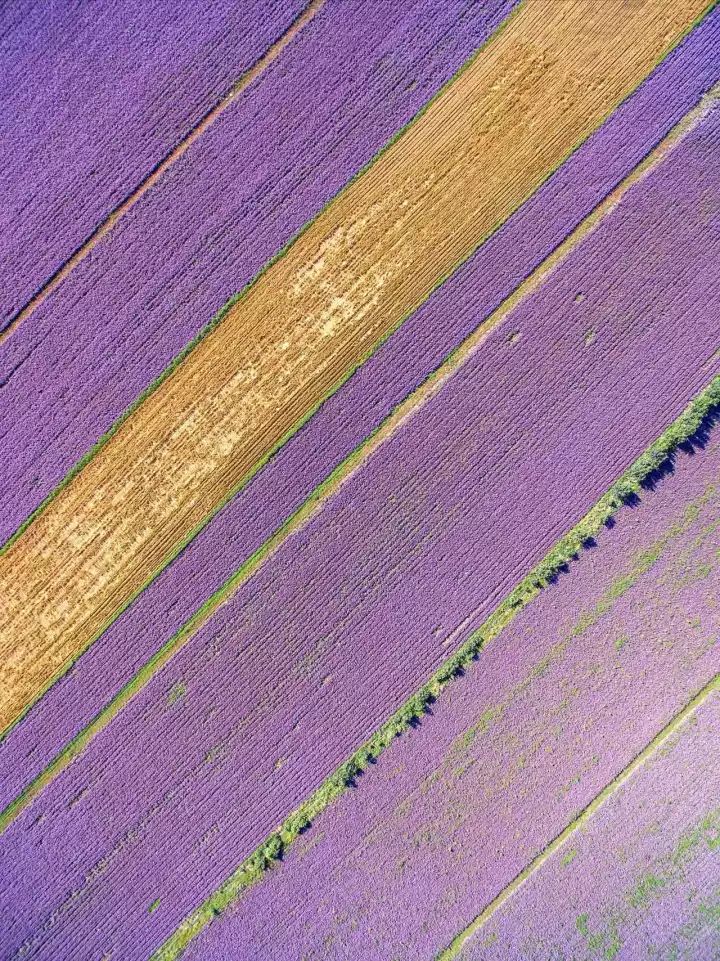

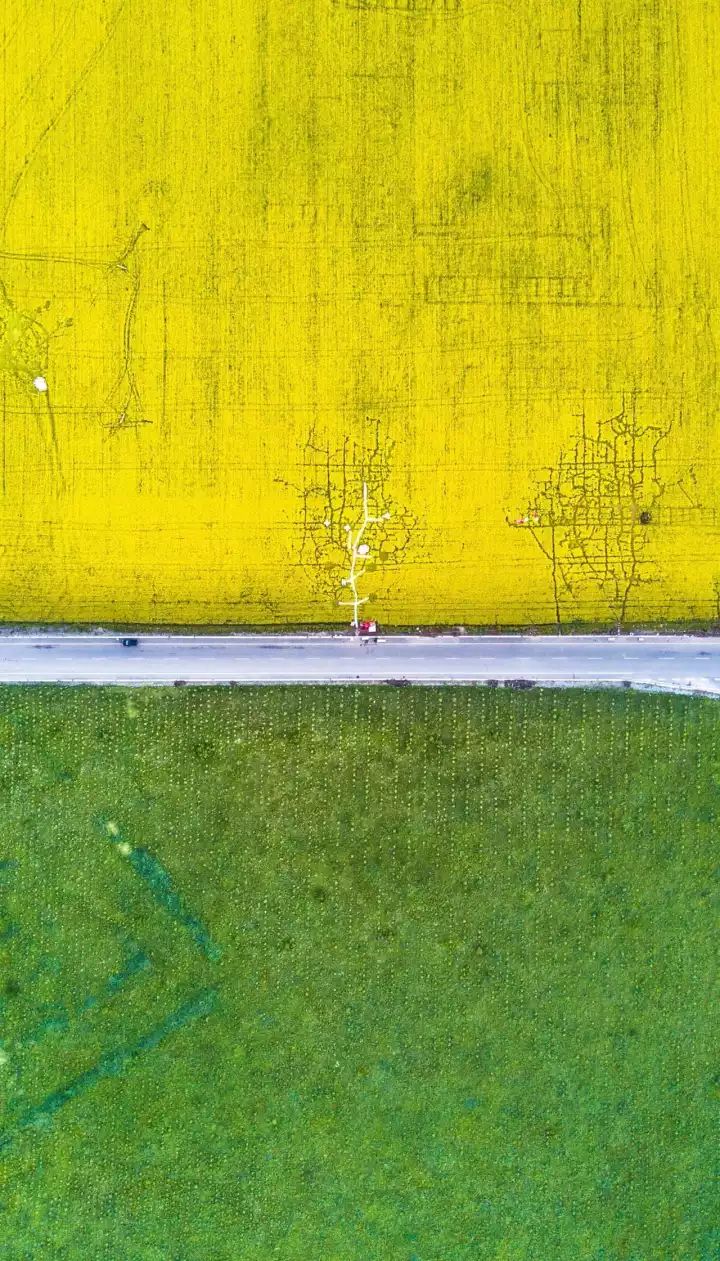

例如薰衣草、油菜花这样同时极具观赏价值的作物

更是成为人们趋之若鹜的大热门

(这两种作物都是新中国成立后引入;第1张为新疆伊犁薰衣草花田,摄影师@焦潇翔;第2张为门源油菜花田,摄影师

@刘晨 )

▼

畜牧业的壮大同样令人印象深刻

早在商代的甲骨上就记录了祭祀典礼上的牛使用量

100头有9次、300头有3次、500头有1次

甚至还有一次多达1000头

其他动物如猪、羊也早已进入中国古人日常饮食

(西藏山南羊湖,羊群,摄影师

@朗朗 )

▼

除了强大的中央集权

宗教对人力资源的调动也不容小觑

人们凿山裂石,修建大佛

(乐山大佛;摄影师@李珩)

▼

中国东部几乎所有名山大川

不论山顶海拔1000米、2000米,还是3000米

都广布寺院庙宇

(峨嵋山舍身崖,海拔超过3000米,摄影师@姜曦)

▼

在高寒的青藏高原

宗教建筑、宗教活动对地表景观的影响更为显著

(西藏山南地区的桑耶寺,是西藏历史上第一座剃度僧人出家的佛教寺院,始建于公元8世纪;摄影师

@王璐 )

▼

信徒们完全自发地建起住所

多达上万间的红色房屋

形成了非常震撼的一幕

(色达喇荣五明佛学院,为新中国成立后产生,摄影师@在远方的阿伦)

▼

远道而来西方传教士也同样虔诚

在鸦片战争后的100年间

各式教堂很快遍布中国城乡

(广州石室圣心大教堂;摄影师

@陈冲 )

▼

Ⅳ

175年前

殖民者敲开了中国的大门

近代工业、商业广泛铺开

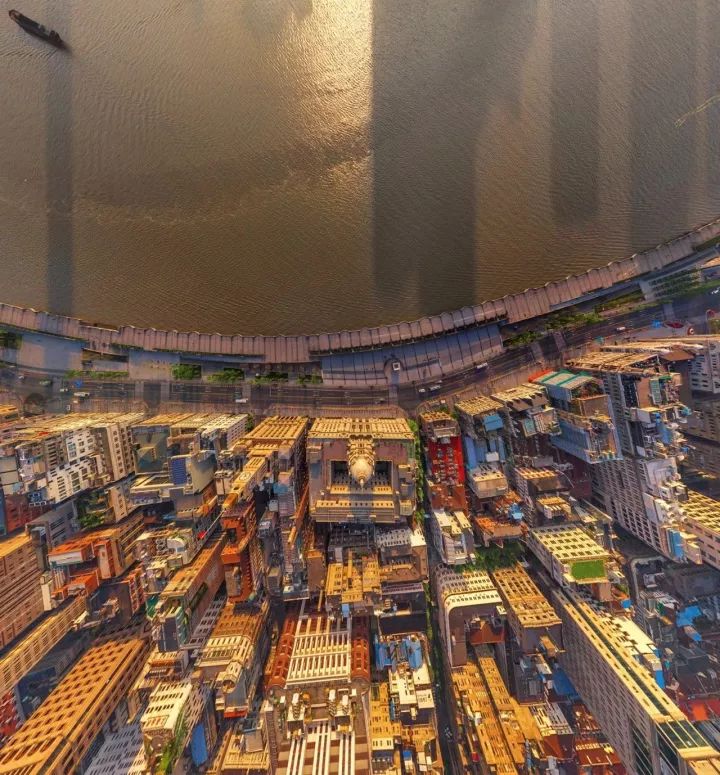

(上海外滩,画面中间为外滩12号,是近代中国的标志性建筑;因全景拼接,画面四周建筑物有拉伸变形,图片源自@AirPano)

▼

再加上

39年前

一场开放的大幕徐徐开启

全新的现代科技、更加自由的市场

以及根深蒂固的中央集权对人力的极大调动

虽然在中华文明史上只是短短一刻

却是形成中国人造地表景观最关键的时代

我们开采矿产

(内蒙古白云鄂博铁矿矿区在地表留下的疤痕,图片源自@Google地球)

▼

设立工厂

(上海吴泾化工,摄影师@蒋凌翔)

▼

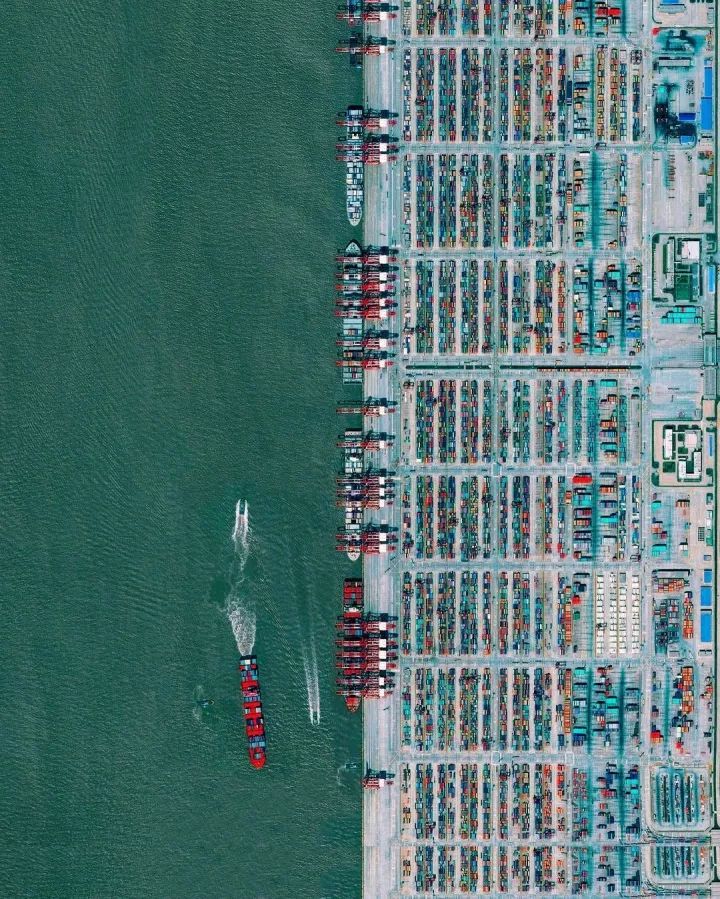

建立码头

向全球输出产品

(上海港口,每年处理7.76亿吨货物,相当于地球人类总质量的1.7倍;图片源自@DigitalGlobe)

▼

我们经营大地

建立起机械化农田

(黑龙江的农田;图片源自@DigitalGlobe)

▼

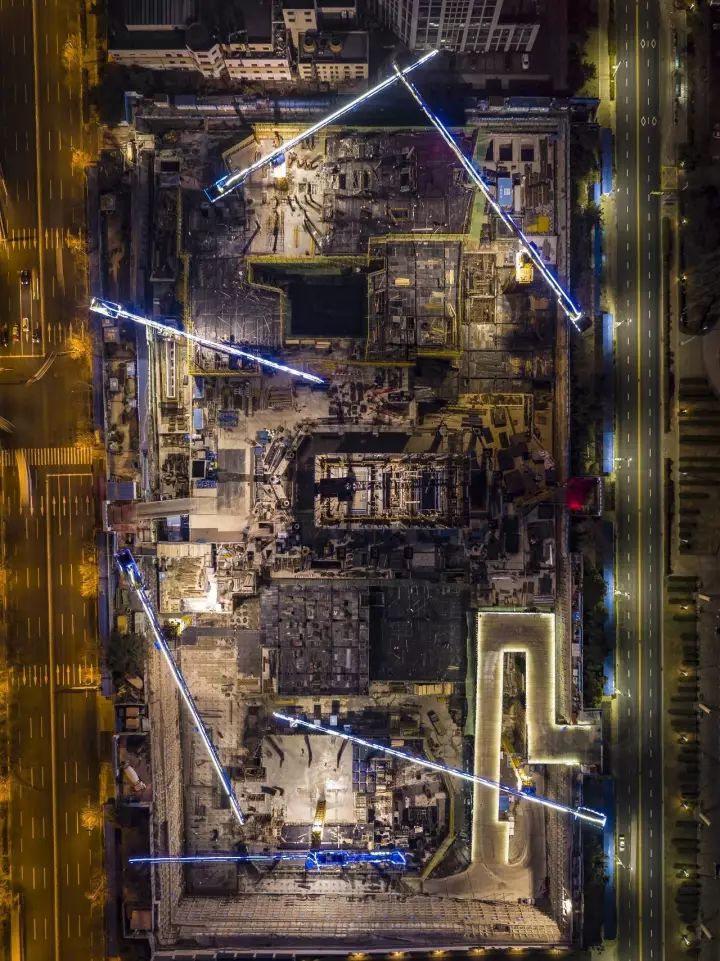

不断开拓新的工地

(在建的青岛海天中心,白光部分为塔吊,摄影师@孟涛)

▼

各种全新的建筑拔地而起

商场

(浙江杭州来福士广场,摄影师@蒋凌翔)

▼

剧院

(济南省会大剧院;摄影师

@赵欣 )

▼

艺术中心

(河南省艺术中心;摄影师@焦潇翔)

▼

写字楼

(北京银河SOHO,因全景拼接,画面四周建筑物有拉伸变形,图片源自@AirPano)

▼

纪念馆

(李叔同纪念馆;摄影师

@一乙 )

▼

博物馆

(台湾宜兰县立兰阳博物馆,摄影师@JasonLau)

▼

体育场

(郑州航海体育场;摄影师@焦潇翔)

▼

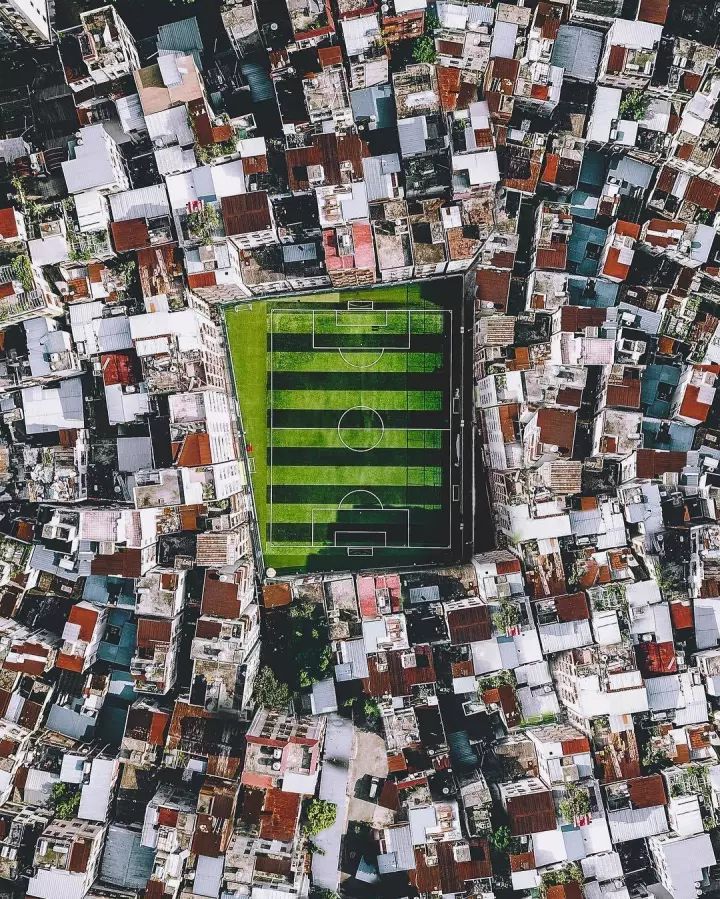

以及或疏或密的住宅楼

(以下两张都为广州的住宅小区,摄影师@NK7)

▼

最终组合为一个个超级城市

(香港,因全景拼接,画面四周建筑物有拉伸变形,图片源自@AirPano)

▼

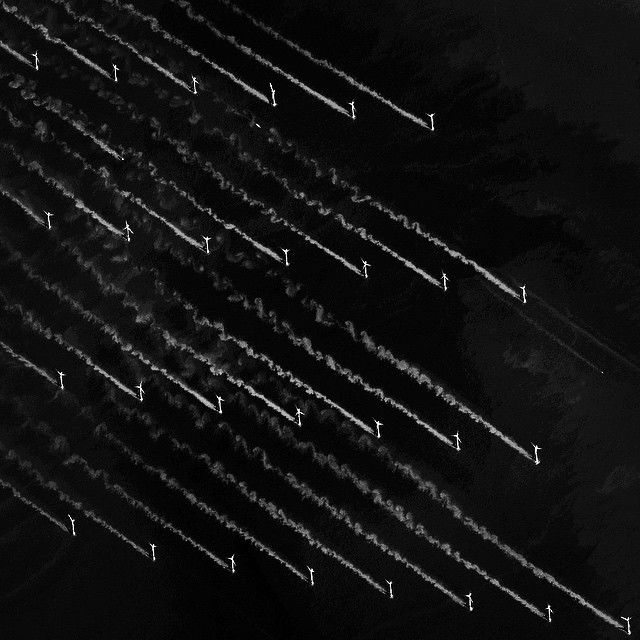

我们经营海洋

在海面上布起风电涡轮

(上海附近东海上的风电场,图片源自@DigitalGlobe)

▼

留下密集的航道

(山东半岛沿岸的航路,船只经过之处留下了一道道黄线,图片源自@NASA)

▼

开发全新的岛屿

(南海渚碧礁的施工卫星图,拍摄于2015年6月;图片源自@DigitalGlobe)

▼

我们建设高铁

(郑州动车段,箭在弦上;摄影师@焦潇翔)

▼

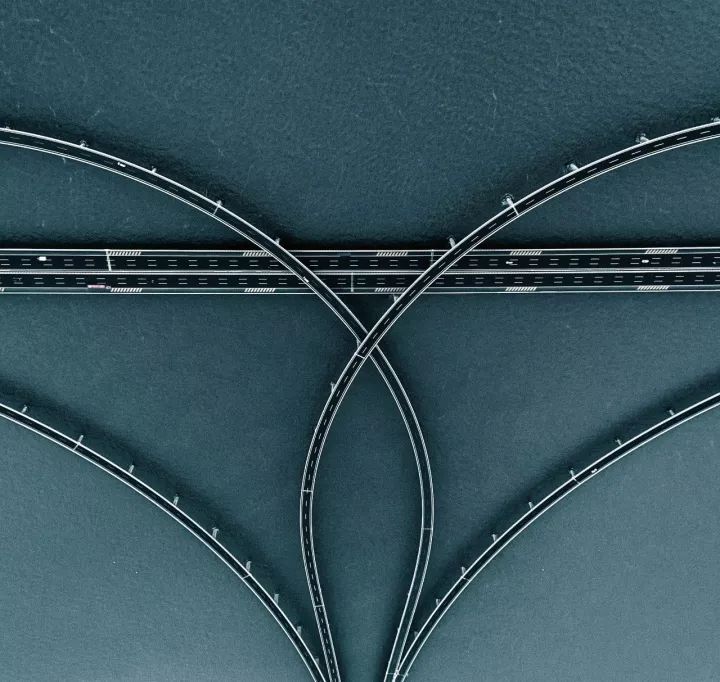

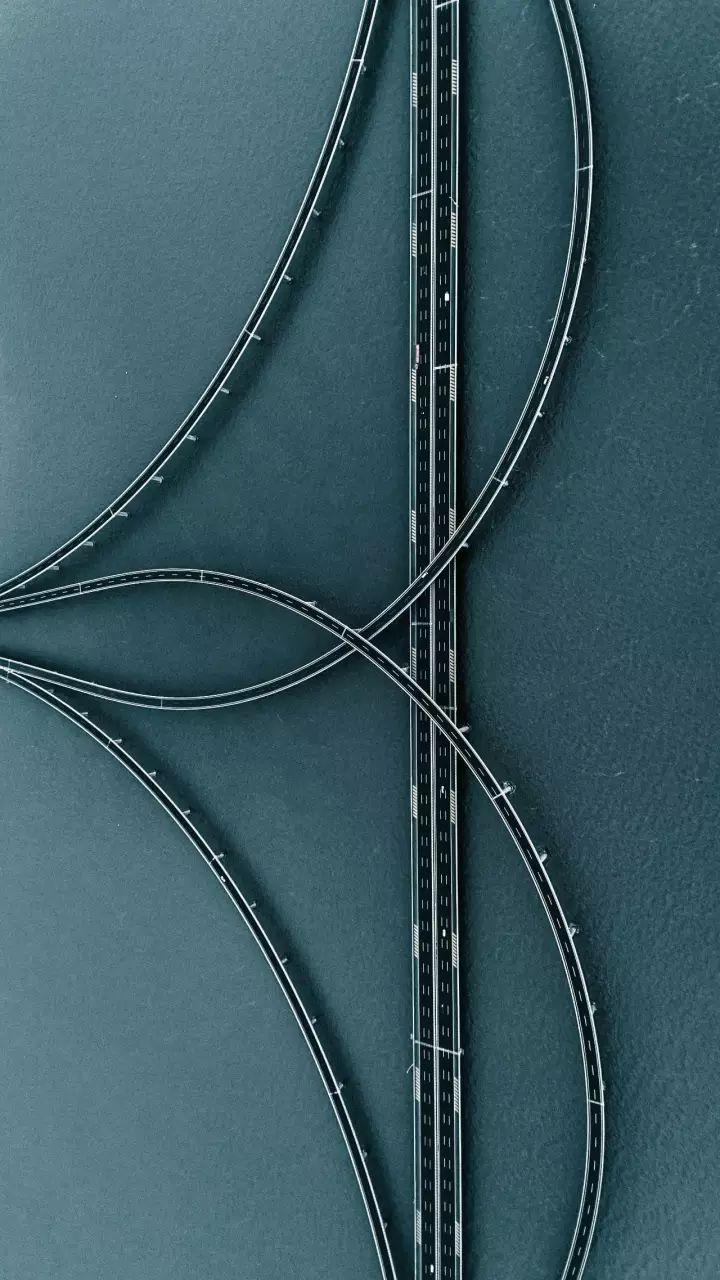

将公路通达四方

(济南二环西路立交,摄影师

@赵欣 )

▼

跨越海洋

(青岛胶州湾跨海大桥,摄影师@孟涛)

▼

穿越沙漠戈壁