亚洲恐怖片,颇有「网红」体质。

去年的《灵媒》,掀起一阵热潮。

最近,又来了一部全网求的新片。

还一度登上过热搜。

豆瓣开分7.6,在同类型里相当能打。

更有意思的是评论区。

作为一部恐怖片,得到最多的评价竟然是「拍得太美了」「不只是恐怖片更是纪实片」……

今天,鱼叔就来聊聊这恐怖片中的一股清流——

《南巫》

The Story of Southern Islet

《南巫》是马来西亚导演张吉安的处女作。

在多个电影节获得肯定,包括去年金马奖的「最佳新导演」奖。

《南巫》的上映之路相当坎坷。

送审后被马来西亚电检局要求删减12个画面。

导演张吉安不肯退让。

他表示倘若删减,宁可放弃在马来西亚上映。

导演张吉安(右二)片场执导

所以一直与电检局交涉,解释片中的「敏感」桥段。

最终争取到《南巫》在马来西亚国内一刀不剪,足本上映。

事后导演发文写了这么一句话:

「时局若适宜,凡事应当先对话,而非对抗。」

虽然内地上映无望,但《南巫》的热度一直很高。

它与《咒》《哭悲》等并称「年度期待亚洲恐怖片」。

可就像之前的《灵媒》那样。

期待越高,失望越大,上线后恶评涌入。

但鱼叔觉得《南巫》有点冤。

因为它主打的并非大 尺度的吓人场面。

对于寻求感官刺激的观众,可能会失望。

但若把它视作一部精致的「文艺恐怖片」,则亮点不少。

最惊喜的是它的主题——

以一个离奇的故事,为漂泊在外的华人发声。

故事发生在1987年。

这是个极其特殊的年份,后面会详细解读。

马来西亚的象屿山是一块交界地。

上接泰国,下承新加坡。

出生于马来西亚南部的阿燕,嫁到了北部的象屿山。

丈夫阿昌是当地人。

从开头的对话就能看出,因为出身不同,夫妻二人的信仰也不同。

某天夜里,邻居与阿昌发生了一些纠纷。

本可以简单解决,没想到发生了意外,导致邻居车祸身亡。

邻居的母亲伤心欲绝,同时她又是一位暹罗巫师。

于是,她施法对阿昌「下降头」。

下降头是巫术的一种。

将怨恨通过某种神秘力量,转移到指定的人身上。

使其遭受折磨。

几天后,受到诅咒的阿昌在捕鱼时突然昏厥。

被村民送回家后不断呕吐,甚至吐出几枚生锈的铁钉。

自此神志不清,卧床不起。

面对阿昌的症状,阿燕起初不信「下降头」的邪说。

因为她来自南部,受过良好教育,相信现代医学。

可寻医问诊仍不见好转,阿燕的想法才开始动摇。

她将信将疑地求助拿督公(马来西亚人所信仰的神灵),得到了一个秘方——

拿督公吐出的红色符水。

阿燕将红色符水反复过滤,倒进锅里煮沸。

结果心绪不宁,符水全都蒸发了。

这是阿燕第一次祈求神明指示。

她还是无法全然说服自己。

眼看阿昌的症状越来越严重。

阿燕决定进山,祈求山神婆婆的原谅。

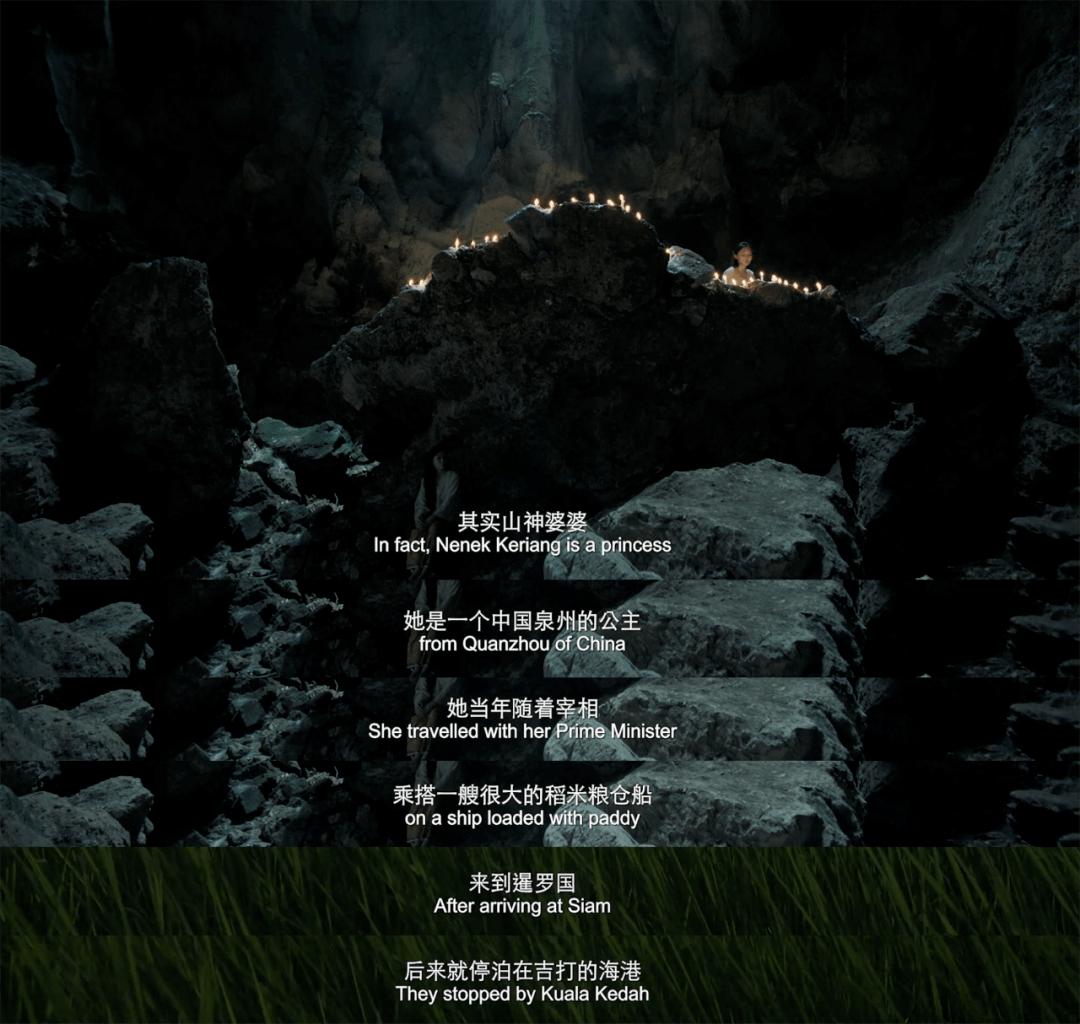

在洞穴中,传来一位神秘女子的声音。

她向阿燕娓娓道来山神娘娘的来历——

山神娘娘原名珂娘。

她来自中国泉州,原是守护一方的神。

后来被骗到了象屿山,再也回不去。

只能终身困在异地,遥望故乡。

经此一行,阿燕这才完全接受了当地的巫术。

因为她明白了山神婆婆原来并不邪恶,而是被困此地的神灵。

阿燕下定决心求巫师帮丈夫治病。

她得到了一个「解降头」的方法——

圣水浇在家门口的大树旁,再把短剑插进土里。

任何出现出树下的怪异东西,全都打包丢进海里。

翌日,阿燕果然在树下发现了用于「巫降」的衣物。

她带着衣物,跟随山神婆婆珂娘出海。

将衣物连同一具拿督公神像扔入海中,成功破除了诅咒。

在船上, 珂娘对阿燕说:

「我永远过不了这个边界,回不了我的老家。」

故乡已成他乡,珂娘留在此地已被奉为神明。

而阿燕就是珂娘的一个缩影:

她从马来西亚南部到北部,再难回去,只能入乡随俗。

珂娘唱起了泉州的南音《出汉关》。

以「昭君出塞」的故事暗合珂娘与阿燕的身世。

两人的形象在此刻命运般重叠在了一起。

阿燕是整部电影唯一的主角。

藉由她传达出电影的两个主题:

在地民俗的多元化,在马华人的离散史。

先说在地民俗的多元化。

阿燕作为外来者。

在对象屿山民俗文化不了解的前提下,去接触当地各种不同的神祇。

于是观众也能跟着在片中看到:

招魂的「吉打皮影戏」,传承已逾千年,仪式感十足;

「稻神」田伯爷深夜从神龛里爬出,在田间起舞;

旧时暹罗的降头巫术,被下降头的人如中邪一般;

还有马来西亚本土民众信奉的拿督公;

以及在马华人膜拜的山神婆婆珂娘。

当阿燕的丈夫出事后,面对各路神明她一时难以分辨。

能否活命看上去更像是一场赌注。

除了阿燕求神问路的过程。

电影还着重展示了阿燕的日常生活。

尤其是在丈夫出事后,她如何独自撑起了整个家——

在市场卖鱼,操持家务,还要照顾两个孩子。

也会在深夜洗刷被单时放声痛哭。

这样的影像气质很像韩国的《哭声》和泰国的《能召回前世的波米叔叔》。

它们都属于典型的「东亚宗教恐怖片」。

电影的重心不在于精心营造恐怖的氛围。

而是还原当地神秘的民俗祭典和乡土风情。

至于阿昌是如何被下了降头,原因是什么,巫术的真正威力在哪?

这些谜题都不需要电影去揭晓。

重现当地各种民俗的过程,其实也是导演本人对童年往事的追忆。

电影开场就出现这么一行字:

「改编自童年记忆。」

片中的阿昌,其实就是导演的父亲。

父亲被下降头,痊愈后选择成为一名「解降师」。

所以导演从小就有机会接触巫术的种种。

也正是在对往事的追忆中。

许多画面和场景变得模糊,或是出现偏差。

所以在电影中被赋予了各种奇怪的视角。

比如停留在田埂上的蜻蜓的视角。

医院走廊里蜘蛛的视角。

停留在纱网上蚊子的视角。

这些看似不合理的视角,都是导演有意而为之。

他在拍摄时一再强调,这部电影不想用「人」的视角,否则容易变得主观。

所以尽量让每个镜头都产生一种疏离感,成为完全的「他者」。

为的是呈现出「万物皆有灵」的庄严与神秘。

这些「万物皆有灵」的视角,搭配丰富多元的民俗文化。

使得电影中的世界,真正成了「人界与巫界的交界处」。

平添一丝魔幻色彩。

而这也正是导演的目的:

「《南巫》关注的是人怎么在光怪陆离的环境中求存,怎么在错综复杂的信仰中共存。」

《南巫》不仅只是导演个人的童年往事。

它更重要的一层表达是书写在马华人的离散史。

电影片名为「南巫」。

既指南洋巫术,也暗喻马来西亚的政党——巫统。

片中多元的各式信仰与宗教,也暗喻着马来西亚国内复杂的政治关系。

导演说:

「我选择1987年作为时代背景,因为对于马来西亚华人是一个混沌的年代。」

1987 年,爆发了马来西亚民主历史上最黑暗的事件——

「茅草行动」。

掌权的马哈迪政权以种族关系紧张为由,关闭中文媒体,查封华文报馆,控制华人教育机构。

使在马华人遭受无情迫害。

话语权被剥夺,传统文化灭迹。

导演说:「巫术的降头就像国家的强权。」

在马华人在那个时期所承受的一切,仿佛诅咒一般。

片中被下降头的阿昌,就是失声华人群体的缩影。

在任何一部纪实风格的恐怖片中,结尾往往会溯源恐怖的源头。

大部分时候,这个源头会是人心的欲念。

而在《南巫》这部电影中,恐怖的源头不再是欲望,也不是人心。

而是马来西亚风声鹤唳的政治氛围。

片中这个家庭的遭遇,就是随时随地可能暴发的政治斗争。

就算他们安分守己,也无可避免。

《南巫》从民俗和宗教的角度切入。

剖开了马来西亚如今依然存在的种族问题。

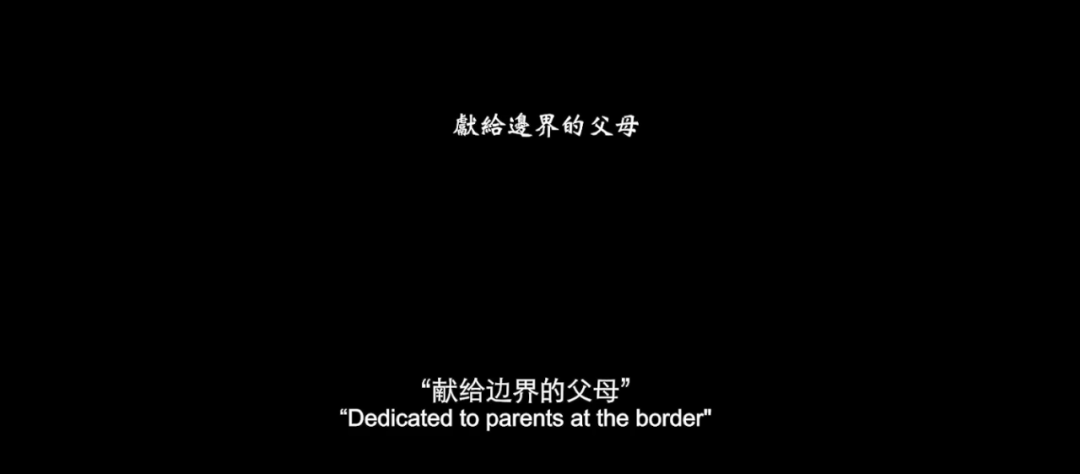

第一和第二代华人的迁徙,带着对原乡的依恋与不舍。

更年轻的第四、第五代华人,已经完全失去了故土的概念。

导演张吉安作为生长于马来西亚的第三代华人,成了一道分水岭。

他被夹在中间,左右为难。

不时会被父母辈问到:

将来要怎么把祖籍告诉下一代呢?

如何让他们铭记华人在马来西亚曾经遭受过的苦难?

2016年年,导演张吉安曾在家乡吉打举办过「吉打稻地节」,意在融合「乡音」与「稻艺」

外婆的去世给了导演创作的冲动。

「这就是一种牵绊,一脉相传在离散的民族中是很重要的事。」

所以就有了《南巫》这部电影。

借用宗教恐怖片的外壳,保留华人下南洋的民俗习惯与文化脉络。

其中塑造了两个重要角色。

现实世界的阿燕,与神话故事的山神婆婆珂娘。

她们都被困在此地,过不了边界,回不到故乡。

不仅反应出那个时代华人的处境和内心的孤寂。

更是为了歌颂异乡艰苦环境之下的女性。

她们用自己的方式,坚韧且无畏地活下去。