看到这个问题,你可能会忍不住想,80年代明明是个物资匮乏的年代,日子过得并不轻松,凭啥那么多人怀念呢?别急,我们先来聊聊这背后的原因。

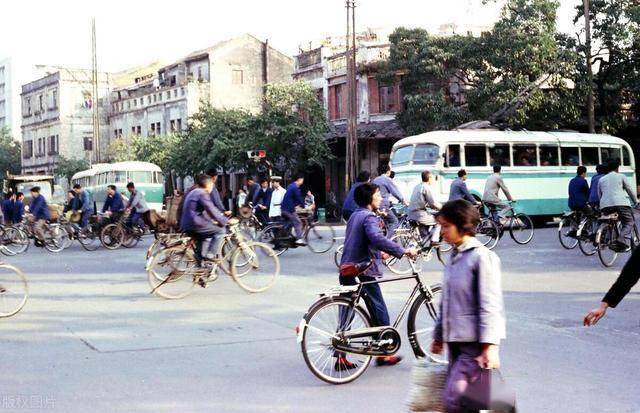

那个时候,经济刚刚开始起步,改革开放拉开了序幕。虽然大家的生活条件比不上今天,但那种朴素简单的氛围,是多少人记忆深处挥之不去的东西。

邻里之间关系很近,孩子们能在胡同里疯玩一天,饭点一到,大人喊一声就回家吃饭。这样的生活画面,老照片里随处可见。

比如说,当年一台黑白电视就是全村的宝贝。逢年过节或者周末傍晚,村里的人会搬着小板凳,围在电视机前一起看节目。

那会儿的娱乐选择少,但大家对这些简单的小幸福格外珍惜。有人可能还记得,最受欢迎的节目《动物世界》一播出,小朋友们立马安静下来,盯着屏幕出神,仿佛世界都静止了。

当然,还有那个时候流行的服装,的确良衬衫和喇叭裤是潮流标配。放到今天看,这些衣服或许有点土气,但在当时却是时尚尖端。

大家并不会像现在这样随时换季买新衣,而是精挑细选,用心保存。每一件衣服都承载着特别的意义,比如参加婚礼时穿的新衣,或者春节拜年时穿的红毛衣,都是不可多得的回忆。

谈起80年代,不能不提到那些人情味浓厚的小故事。那时候,结婚不讲排场,但热闹非凡。邻里邻居帮忙布置婚礼现场,抬桌子、搬椅子,整个村子像过年一样喜气洋洋。

一盘大锅炖菜、一瓶二锅头,就是婚宴的全部,但大家吃得开心极了。物质少,但人心暖,回想起来,总能让人嘴角上扬。

说到这里,不得不提当时的一些历史背景。80年代,计划经济逐渐转向市场经济,虽然日子过得紧巴巴,但那个时代孕育了很多机会。

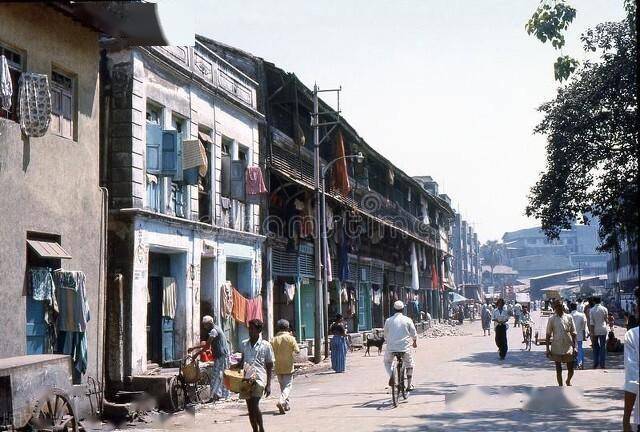

个体户的出现就是典型代表。那些敢于尝试的人摆起地摊、开小卖部,虽然规模不大,但改变了家庭的经济状况,也拉近了人与人之间的距离。

举个例子,有个叫老李的人,是村里第一个敢卖冰棍的。他推着简陋的手推车,在烈日下穿梭于街头巷尾。老李的冰棍没什么特别,只有红豆、绿豆两种口味,但价格便宜,特别受孩子们欢迎。

每到夏天,老李的冰棍车前总是排起长队。后来,老李靠卖冰棍攒了些钱,开了一家小杂货铺。很多人都说,他的故事就是那个时代的缩影。

除了生活里的这些细节,还有一些大事件也让人对80年代印象深刻。1984年洛杉矶奥运会,中国女排第一次夺得奥运会冠军,点燃了全国的激情。

那个时候,电视里转播的画面清晰度不高,但大家挤在一起看比赛的热情丝毫不减。每当女排得分,全场爆发出的欢呼声,比今天的音响效果还震撼。

再比如那个年代的电影,既是文化生活的重要部分,也寄托了很多人的梦想。经典的《少林寺》就是在80年代火遍全国的。

一张电影票才几毛钱,但电影院里总是人满为患。有的年轻人为了看一场电影,会专门骑自行车跑几十公里。那种为了小小娱乐而付出的努力,恰恰是今天难以想象的。

80年代的科技虽然落后,但正因为物资匮乏,很多人学会了用双手去创造幸福。比如,家里的桌椅坏了,爸爸会动手修理;自行车掉链子了,哥哥蹲在地上鼓捣一会儿就搞定。这样的家庭分工不仅节约了开支,也让亲情变得更加紧密。

再说教育。当时学校条件一般,教室里的课桌是木制的,黑板也常常开裂。但老师们对学生的耐心和热情却不打折扣。

那个年代,考上大学是光宗耀祖的大事,村里谁家孩子考上了,整个村子都会来祝贺。家长们省吃俭用供孩子读书,梦想着下一代能过上更好的生活。

总结来看,80年代的吸引力不仅仅是生活本身,而是生活背后那种充满希望的氛围。即便条件艰苦,人们依然相信明天会更好。

大家的日子虽然平凡,但心里都有盼头。这种充满韧劲和乐观的生活态度,才是让人怀念的真正原因。

尽管80年代并不富裕,但那个年代的笑容是最真实的,感情是最朴素的,生活是最鲜活的。或许正是这些简单又珍贵的记忆,让它成了无数人心中最美好的年代之一。