时隔多年,在上海的春风里,周轶君提出一种观察,许多人在二十六七岁时候做的事情,很可能会影响一生——决定去做战地记者时,她恰好26岁。

后来,周轶君做了许多工作,看起来好像离「战地记者」的身份越来越远,她去凤凰卫视担任时事观察员,写书,录节目,再后来拍纪录片,做制片人,但她心里清楚,自己的内核从来没有变过。她是一个创作者,也是一个记录者,她喜欢观察世界,探索世界,她总是在人生的田野里不断播种,尝试各种新鲜事物,追随一种「强烈的冲动」,打开自己的天地。

文|梁宋

编辑|Yang

春夏「种因」

春将尽,夏将至。今天是谷雨,春季最后一个节气,谷雨的到来意味着寒潮天气基本画上句号,气温攀升速度加快。「清明断雪,谷雨断霜」,4月的上海已经暖和起来,中午温度甚至可以到达30度。谷雨虽有春天清新的气质,但已初具夏天的性格。

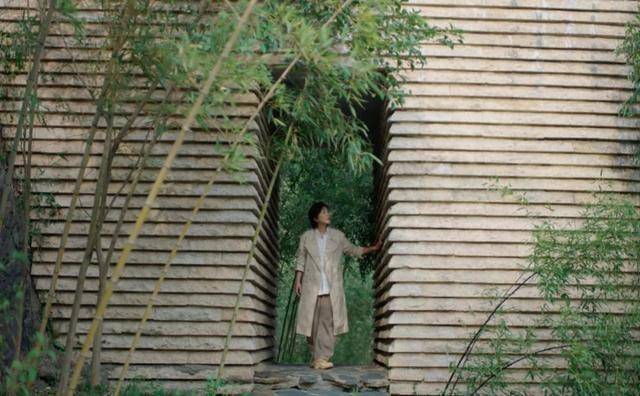

4月,天朗气清,正是林徽因笔下的「人间四月天」,周轶君站在上海辰山植物园内,看着园子里初放芽的绿叶,樱花一树一树地开,豆梨、喜林草、染井吉野、月季、郁金香相继盛放,她一下想到「播种」,想到「生长」,雨生百谷,「这是一个种因的时节」。

过往人生,周轶君有过许多属于自己的谷雨时刻——那些春夏「种因」的时刻。

小时候,她喜欢文学,喜欢看书,喜欢写作,梦想是成为作家,但试了挺多次,总是不顺利。上中学时上海市要选十几个中学生成立记者团,她一下就被选上了,做得非常顺利,「冥冥之中一件事情你做起来特别顺利,做起来也很开心,或许就选对了,这就是一种种因」。

大学时,她选择离开上海,去北京学习。因为心仪学校的文学专业在上海不招生,她果断决定学习外语。外国语学校有很多可学的语种,英语、法语、德语都是两个字,阿拉伯语很特别,它有四个字,周轶君觉得「很有意思」,她对冷门生僻的东西总有一种好奇,抱着尝试的态度,她学习了阿拉伯语。当时,她对中东一无所知,怎么也想不到,之后会跟那片土地缘分那么深。

大学毕业后,周轶君没有回到上海,也没有参加外交部考试,而是选择进入新华社,真正做一名记者。入社4年后,她主动申请前往巴勒斯坦的加沙地带担任战地记者,像是有一根线牵引一样,一个误打误撞学习阿拉伯语的女孩,一个在虚构写作上受挫的文学少女,最终成为鲜见的战地记者。

周轶君在加沙地带待了整整两年,切实地经历了战争,见证了许多生死考验与人性幽微,一个人在二十多岁时,就被置于完全陌生的生存环境下,完成许多超出自己想象的艰难突破,她感觉自己不仅是在做一份「工作」,整个人的人生观和价值观都受到了巨大的冲击和锤炼。

巴以地区是传说中「离上帝最近的地方」,也是她记者生涯的起点、对世界认知的出发点。她自己也说,「与极端环境的剧烈碰撞,塑造了后面我对很多事情的看法,也塑造了自己做事情的规则」。离开加沙时,周轶君就已经意识到,这段经历或许会跟她终身有关。

时隔多年,在上海的春风里,她提出一种观察,许多人二十六七岁时候做的事情,很可能会影响一生——决定去做战地记者时,她恰好26岁。

后来,周轶君做了许多工作,看起来好像离「战地记者」的身份越来越远,她去凤凰卫视担任时事观察员,写书,录节目,再后来拍纪录片,做制片人,但她心里清楚,自己的内核从来没有变过。她是一个创作者,也是一个记录者,她喜欢观察世界,探索世界,她总是在人生的田野里不断播种,尝试各种新鲜事物,追随一种「强烈的冲动」,打开自己的天地。

而这一切,都离不开加沙那两年在她身上留下的痕迹,那是最接近她底色的地方,她自己也说,「我不知道那是什么,会和未来发生什么联系,它在我身上沉淀下来一些东西,我称之为什么呢?经验吗?力量吗?或者是别的?我不知道,我知道的是,它是一个综合的东西,这个东西在我一生之中,都会起到一个作用,它是一个因。」

敏感的「金线」

谷雨是一个万物生发的时节。在这种生长的时刻,无论是动物还是植物都必须保持对于周边气候、湿度、土壤、时局的敏感,抓住一切生长的机会。

在专业领域上,周轶君无疑是一个敏感的人。她有一种天然的记者的敏锐嗅觉,做战地记者时,她刚到加沙的第一天夜里就遇到轰炸,那时她还没有建立起在战地生存的经验,只知道自己应该钻在桌子底下,让身上有一个掩盖物,把自己藏起来,但那时,她脑子里想的并不是自己的安全问题,而是「我还有很多事情要做,明天要干什么」。

周轶君做记者时习惯全身心地交付,别人觉得苦的事情,比如出差,非常遥远甚至危险,对她来说反而是「无穷的诱惑」,到那个场景里面,她会觉得自己的能量全打开了,「我就想干这件事」。她并不希望这些经历得到过多的强调和溢美,因为这是她的兴趣所在,和园丁热爱园艺并没有本质区别。

和周轶君交谈很强烈的一个感受是,这是一个将调查记者作为生活方式的人。在上海特仑苏的拍摄现场,《人物》和周轶君进行了一个多小时的访谈,她非常专注,不是机械地回答,而是非常认真地思考,尽量给出准确、细致的答案。交谈时,她随口提到某个看到的采访,采访对象是一拳打折了三块砖还是两块砖,她不太记得了,她会很自然地说一句,「那个细节我到时再查一下」。

成为母亲之后,周轶君告别了战地,但并没有告别自己人生的战场。她依然对这个世界有着充沛的好奇,她开始从自己的「附近」出发,用一个调查记者的眼光去探索,我们到底需要什么样的教育?

从2018年到2024年,她和她的团队去了十个国家拍摄纪录片《他乡的童年》,第一季去了芬兰、日本、英国、印度和以色列,第二季去了新加坡、法国、德国、新西兰和泰国。

选择这些国家各有其原因。比如以色列这个国家虽然很小,却是全世界拥有大学学历人口比例最高、初创企业最多的国家之一,她很好奇他们的创造力从哪里来。又比如泰国,那里吸引了许多中国家庭,很多父母放弃了许多国内的便利,带着孩子到泰国留学,她很好奇他们会经历什么。

带着这种敏感的求知欲和好奇心,她将自己一次又一次「丢」到现场。

在北欧,她跟着芬兰的孩子们一起学习亲近自然,他们在森林里上课,尝试完全打开自己的五感,找回一个人最初对这个世界的敏锐感知,他们会学习分辨颜色和气味,为一棵树取名大海、或风与浪;

在以色列,她亲眼见到一个学校如何呵护孩子们敏感的心,校园里会有戴着红鼻子的「教育小丑」,小丑先生很会给孩子们提供情绪价值,他会和孩子们说,犯错了也没关系,他想让孩子们不怕失败,想到上学这个事情就觉得很开心;

在法国,周轶君发现他们思考问题会非常深入和细致,比如谈论爱时,会像剥洋葱一样层层剥开:什么是爱?爱的反面是什么?爱一个人和爱一双球鞋有什么不一样?——这是很多人都已经流失掉的细腻敏感探索爱的能力。

不同国家地域的教育状况,就像很多面不同的镜子,周轶君在镜子里照见的,不只有差距和反思,更多的是多样和包容。她希望通过《他乡的童年》追寻一种探索教育的可能性。

不论是做记者还是拍纪录片,周轶君都秉承着自己的专业标准,她说,「在我的工作当中我是高度敏感的,有一根金线,我特别清楚我今天的工作,或者说我做这个采访达没达到这根金线。」

敏感的金线一直深藏于她的内心。正如她信奉的工作准则:这个世上没有那么多妙手偶得,只有经历适度的痛苦才能享有配得的喜悦。如果写一篇文章,写一本书,拍一个片子,她没有痛苦过、难受过、煎熬过,结果往往不太好——这是她对于专业的笃信和敏感。

钝感是一种「保护」

在周轶君身上,除了专业的敏感,更让人印象深刻的是她的「钝感力」。

任长箴是一位纪录片导演,也是周轶君团队的工作人员,她讲述了自己与周轶君相识的故事。一次,周轶君拍了个片子拿不准,通过朋友找到她想听点意见,两人是根本不认识的陌生人,见面后,任长箴毫不留情地把片子痛批了一遍,「这在别人听来是非常刺痛的,但周轶君特别高兴」。分别后,周轶君还专门给任长箴发短信,「你说得太好了」。

任长箴至今还记得那个场景,「别人要听见我那么毒舌地说那片子,想死的心都得有,就她欢天喜地」。因为这次痛批,两人后来才合作了纪录片《他乡的童年》第二季,豆瓣评分9.4分。

周轶君身边的人或多或少都曾感受过她这种「钝」的特质。有朋友听到她去加沙第一周就见到了尸体,是一个5岁小孩,空气中能闻到血肉与钢铁撞击的味道,直接就说自己接受不了,肯定没法干了,但周轶君依然冷静地完成了自己的工作。

这种在现场的理性并不意味着周轶君没有一颗柔软的心,拍摄《他乡的童年》时,她有好几次忍不住落泪的时刻,但工作需要她克制情感时,她能掌握好「共情」与「距离」之间的平衡。

《人物》曾多次问过周轶君一个问题,她的人生中是否经历过一些难熬的时刻,一些「坎儿」?她每次都认真地停下来想,然后发现「真的想不起来」。

她的生活当然也有烦恼。拍纪录片时,她有过很多期望落空的时刻,有时候做了非常多的准备,觉得素材好极了,故事好极了,可能到现场,想采访的那个人没有来,或是素材拍到了,最后因为各种原因片子用不了,「但是又如何呢?你得赶紧准备下一个故事,去拍下一个东西」。

她好像有一种很强的自我修复能力,对她来说,成功与失败不是线性向前的存在,而是个循环,就像四季节气的发生一样,有成功就一定会有失败,如果做错了,或是遭遇了不顺利,不过是为下一个季节、下一个节气、下一次的播种收获做准备而已。

因此,那些生活中的困难,她可能难受个几天就跨过去了,没什么事让她觉得烙下了不可磨灭的印迹。她也不太会因为一次失败觉得非常的沮丧,「可能当时会有挫折感,但很快我就忘了这个事」。

周轶君就是这样一个人。身边的朋友评价她,「她有一些特别真诚的东西,还有一些特别使钝劲儿的东西」。在工作伙伴的眼中,她不害怕受伤,遇到突发状况团队的伙伴们焦虑得不行,要崩溃了,她往往是最镇定的那一个。

在之前的访谈中,她曾说过一句话,「焦虑的反义词是具体」,她也在身体力行践行着这句话。一旦陷入焦虑,她会让自己打住,别想了,有这时间不如去想要去请哪个嘉宾?要怎么聊?把眼皮子底下的事干好。

在创作的长路上,任长箴遇到过许多同行者,有些人是短跑者,「啪」就跑到终点了,周轶君是那个长跑者,在创作的路上她得慢慢摸索,有时停下来喝点水,甚至于摔俩跟头,当别人都落下了,不跑了,她还在往前跑。她不怕失败,也不信别人的经验,因为所有的真理她得自己去检验。

钝感于周轶君而言,是一种天赋,也是一种保护,让她更好地往前走。前不久,周轶君家院子里的一株腊梅死了,她非常喜欢那株腊梅,其他人可能还在惋惜和哀叹,但周轶君的想法简单直接,「我这么喜欢这腊梅,那我可以种一棵新的腊梅吗?」

更好,是在敏感与钝感中不断微调

明年,周轶君就50岁了。她完全没有想停下来的意思,创作欲还是很旺盛。写作、录节目、做播客......她还有很多想做的事。过往采访中,她见到太多人70多岁了头脑依旧很活跃,表达依旧很清晰,观念依旧还很新,她认为年龄并不是束缚,而是一种新的沉淀。

作为两个孩子的妈妈,一个身兼多职的「斜杠中年」,她的日常很忙碌。她会努力抓住那些属于自己的时刻,比如不带任何电子产品,一个人去游泳,享受水里安静的一个小时。前几天,她凌晨三四点不小心醒来,索性不睡了,万籁俱静时,一个人静静读了一会儿书。

直到现在,她脑子里还是有那么多想知道答案的问题,有些和工作有关,有些无关。她看《世说新语》里讲到,有个人和嵇康相处了20多年都没见过他有怒意,这个短故事让她出神很久,嵇康怎么从来不发火呢?在湖边看《瓦尔登湖》时,她留意到有一章讲孤独,说孤独是最好的伴侣,确实很有道理,里边还讲到,一个人的家里或许只需要一张床、一张木桌、三把椅子就好,为什么是三把椅子呢?独坐用一张,交友用两张,社交用三张,交谈超过三个人就略显拥挤了。周轶君很享受这些阅读带来的思索时刻,每天都有些新发现,这让她觉得自己依然在创造。

谈到特仑苏一直所倡导的「更好」,周轶君的回答也很有哲思,她认为,更好于她而言,是一个敏感力钝感力兼备且不断调试的过程。什么时候需要敏感,什么时候需要钝感,不是手里的两个开关,它们之间也会相互打架,需要有一种协调性。更好,就在这种微调中生长出来。

敏感和钝感并不矛盾,它们可以共生,甚至相互支撑。敏感,意味着在工作中完全知道自己在干什么,有强有力的嗅觉和感知力。钝感,是不过多思量后果,凭着一种初始的喜欢和元气往前走。

周轶君是秋分出生的,从年龄上来看,她好像已经到了自己的秋天了,对于「更好」的理解,也有了层次上的变化。

年少时,她理解的更好是非常具体的,是有标准的,是一种社会世俗意义上的普遍认同。现在,她理解的更好更宽阔了,更属于她自己。「更好」不可量化,它不是一个方程式,可以通过几次方或者多少倍加减就得出来一个完全不变的公式。这种对「更好」的多元理解和实践也是特仑苏一直坚持的。

没有人不渴望更好。在过去,周轶君采访过的许多人都经历过非常动荡的时代,好多次,她都听到了一句相似的话,「没想到,后来就......」,有时是「没想到第二年就有了转机」,有时是「没想到过几年就变好了」。这些他山之石教会她一个朴素的道理,在历史的坐标系中,世界终究是动荡和不确定的,唯一能确定的反而是微小的自己。很多时候,多走几步,多挺一会儿,稍微踢自己两脚再试试,也许就更好了。

访谈的最后,周轶君和我们分享了一个属于她自己的,微小的「更好」实践。春节时,她买了一大盆蝴蝶兰, 所有的人都说,它最多只能活三个月,因为春节时期的蝴蝶兰很脆弱,花盆里边套着塑料制品花容易透不过气,花枝又被人为地拧成了非自然的各种造型,这盆花还曾经烂过根。

看着眼前那么美的花,周轶君偏不信,她上网研究了好一会儿,给蝴蝶兰换盆换土,一个月过去,两个月过去,最近这盆蝴蝶兰长得还行,感觉应该能挺过三个月,她还盼着明年再复花呢。就这么微小的一个事儿,她特别有成就感,因为她又一次没有听别人怎么说,而是埋头自己努力去做——毕竟,三、四月去播种,不去想九、十月的收获,一切都会自然发生。