“我一直觉得喝牛奶是补钙的好事,怎么有人说年纪大了反而不能多喝?”说这话的是个做超市收银的退休职工,61岁,身材偏瘦,背微驼,站着说话时下意识摸了摸腰。

她每天早上一杯牛奶,坚持了几十年,从来没想过这种看起来“健康”的习惯,会在某个年纪开始变得不合时宜。

人过了55岁,身体的代谢效率、内脏功能、激素状态、胃肠道环境,都会进入一套和年轻人完全不同的逻辑。这个阶段喝牛奶,不是喝与不喝的问题,而是要喝得对。

很多人还停留在“牛奶能补钙”的简单认识上,却忽略了不同时间喝下去的结果,可能完全相反。

有时候,不是东西有问题,是用错了时间点。这个错误对年轻人来说也许就是肠胀气、拉稀,但对中老年人来说,可能直接打乱代谢节律,甚至累及心脑肾等关键器官。

很多人喜欢空腹喝牛奶,早上起床后一杯,觉得清爽又营养。可这个时候胃液分泌尚未活跃,消化能力处于低水平,牛奶中大量的乳糖和蛋白进入胃部,可能被部分分解,但无法快速吸收。

部分未分解的乳糖会进入肠道发酵,产生气体,让人出现腹胀、恶心、排气多等反应。中老年人乳糖酶活性本就逐年下降,空腹喝奶更容易加重胃肠道刺激。

而这种刺激的影响不只是当天不舒服,它会逐步改变肠道菌群结构,抑制有益菌数量,增加产气菌比例,形成慢性菌群紊乱状态,进一步影响营养吸收效率。

更严重的是,空腹状态下饮用高蛋白乳制品,会让胰岛素突然波动。身体以为摄入了大量营养,开始释放激素处理,而血糖并未同步上升。

这种错配,会让部分人出现低血糖反应,头晕、乏力、心悸等症状都可能和这个有关。长此以往,胰岛功能被迫调整工作节奏,代谢机制逐渐失控。不是牛奶不健康,是节奏错了。

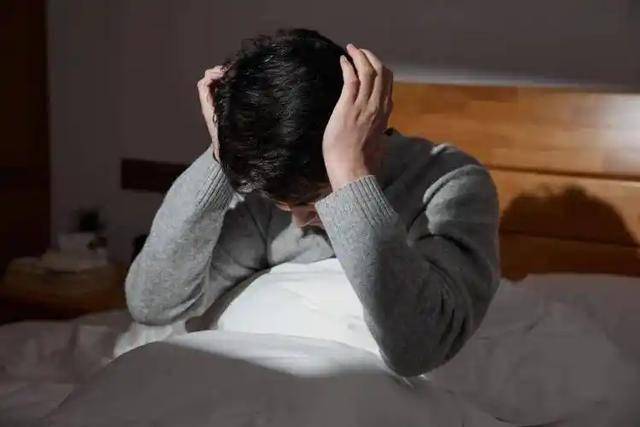

另一个常见的误区是睡前喝牛奶。很多中老年人为了助眠会在睡前半小时到一小时喝一杯温奶。这在理论上似乎没问题,但实际上效果未必是好事。

牛奶中的色氨酸确实参与褪黑素合成,但这套机制对55岁以后的人群作用微乎其微。

相反,睡前摄入的液体在夜间容易增加肾脏负担。夜里本该是肾小球低速运转、修复受损细胞的时间,但液体负荷一加,肾脏被迫“加班”。

对本来肾功能已经减弱的老年人来说,这种长期的夜间负担积累,会加速肾小球硬化。

而且牛奶中的钙在夜间吸收率其实并不高,骨代谢在清晨更为活跃,晚间摄入钙质容易形成血钙瞬时升高,引发副甲状腺激素释放抑制,破坏原有的骨钙调节机制。

更要命的是,如果晚餐中已经摄入过多脂肪或蛋白,睡前再喝奶,无形中拉高了整体夜间代谢负担,肝脏、胰腺、肠道都无法进入休息状态。睡得是觉,身体却在连轴转,结果只会是越睡越累,晨起状态越来越差。

第三个被忽略的关键时段,是刚吃完高草酸类食物后饮用牛奶。很多人有个误解,认为这时候喝奶能减少草酸吸收,防止结石。

但问题不是草酸,而是草酸和钙结合后形成的草酸钙不溶物质,在消化道内的堆积效应。

如果短时间内摄入了菠菜、苋菜、竹笋、甜菜等高草酸食物,紧接着又喝下富含钙的牛奶,在胃肠道环境尚未排空的情况下,容易形成局部沉淀。

这些沉淀物不一定能顺利排出,一部分可能积存在盲肠或阑尾处,增加梗阻、炎症或小结石形成的风险。

更值得警惕的是,草酸钙这种结合物本身对黏膜有一定刺激作用,尤其是消化道敏感人群,长期如此容易诱发黏膜微损伤。而中老年人黏膜修复能力减弱,局部慢性刺激就可能诱发溃疡、出血甚至息肉样改变。

原本只是想补钙、防结石的行为,反倒把问题推向更复杂的方向。规律是绕不过去的,不能用补一个来压住另一个系统。

一些人会把问题归结为个体差异,觉得别人能喝,自己就没问题。这种想法是错的。随着年龄增长,生理结构确实个体差异大,但代谢节律和器官老化路径是有共性的。

特别是55岁以后的阶段,很多代谢缓慢到不再被感觉感知,却实实在在发生着结构性变化。肠道黏膜变薄、胃酸减少、乳糖酶不足、肾小球滤过率下降,这些变化会让同样的食物对身体产生不同程度的压力。年轻时喝下去是营养,老了再喝可能就是负担。

牛奶本身不该被污名化,它仍是优质蛋白和钙的来源。但任何一种食物都必须和身体状态匹配才有益,脱离时机和环境的饮用方式,就可能从“补”变成“伤”。而中老年人最大的误区,恰恰是把健康理解成“多吃点有营养的”,而不是“该吃的时候吃对的东西”。

现在的很多问题不是缺营养,而是消化不了。不是身体不好,是饮食方式没变老。年轻时积累的饮食信任,不能直接套用到老年期。人老了,不光要吃得清淡,更要吃得精准。

牛奶这种高结构食物,就更该尊重时间规律,否则再好的东西也能被身体当成负担丢出去。