又是一年端午,一转眼,仿佛家家户户的锅里又飘出了粽子的香气。五月的微风吹过门前,乡土的气息被艾叶、菖蒲点缀得绿意盎然,巷口传来孩童手腕上五彩绳的叮叮当当,唤起心头关于端午的所有记忆。

端午节与春节、中秋、清明并称“四大传统节日”,是名副其实的中国“家家有庆典”的重要日子。无论世事多变,人们总会在端午前后,按自己的方式,把祖辈留给我们的仪式延续下去。

在中国人的心里,端午不是一天的热闹,而是“年年岁岁家相守”,是鲜明的文化标记,是古老又鲜活的生活智慧。有粽、有汤、有笑语,有岁月静好、五谷丰登。“记得吃粽子”是一句祝福,更是千万中国家庭的情感传递。今天,我们就把端午习俗从头到脚梳一遍,看看这一方端午,到底有多少温柔守护和精巧讲究。

节日本身的来历:爱国、顺天、避灾

端午是中国节日“别名最多”的一个,端阳节、龙舟节、天中节、重五节……据说多达二十余种。说起为何在五月初五过节,古籍《风土记》早已有解:“仲夏端午,烹乌角黍。”端者,初始也。五月是“午月”,五日又逢“午日”,所以又叫“重午节”。古人相信这天阳气最盛,龙星飞升正南正天时,“飞龙在天”,一年中最强的正气,也是五毒开始活跃的节气,需要祈福避邪。端午的起源复杂:既有爱国诗人屈原殉国之悲,更有避邪去毒的生活智慧,江南多为纪念屈原,江浙一带有纪念伍子胥、曹娥等故事,岭南有龙的祭祀仪式。其实,端午就是祖先顺天应时、祈求安康的大节。

端午节被列为首个世界“非遗”节日,其意义无关荣耀,恰在于家家户户都还能把这些老规矩仔细传承。这是每个中国人灵魂深处的文化DNA。

鲜为人知的小细节:“毒日”与“极阳”

你可知道,古人把五月叫“毒月”,初五那天称“恶日”,讲究特别多。《礼记》里说“端午禁欲斋戒”,汉代人更会借此防病防疫,煎药、采艾、煮兰汤。相传这天蛇虫蠢蠢欲动、暑气渐生,所以吃的用的,挂的抹的,都围绕“辟邪祛五毒”。南北朝的《荆楚岁时记》中载:“是日,竞渡、采杂药。”意思是,大家要不就是下河划龙舟赛舟争吉兆,要不就满山野采香草、摘兰花、找药材,配合沐浴、喝汤,全家老小身体安泰。

端午各地风俗丰富,有的地区讲“躲端午”,新婚姑娘这天要“回娘家避一避”,图个吉利。南北方关于端午的禁忌与讲究数不胜数,比如端午下雨被认为“鬼曝药”,小孩不能乱跑怕遭“五毒”。这一切,其实都是朴素的生活经验和集体祝祷。

那些诗词里的端午意象

端午不仅有传说,还有“诗魂”加持。“节分端午自谁言,万古传闻为屈原。”这是唐朝文秀的《端午》诗,也是这一天千百年来的题中之意。“楚人悲屈原,徒泣江南水”,赛龙舟、投粽米、涂雄黄……自古就被写进诗里,既有家国忧思,也有人间团圆的深情。

端午节的符号感很强,无论是门上的菖蒲艾叶、还是炊烟里的糯米青粽,哪怕偶然听到龙舟锣鼓声,也让人恍然觉得,祖辈的影子一直在身边大大方方地守护着我们。

传说和俗信的流转

端午节的传说丰富极了:最著名的是楚国屈原投江,百姓竞舟救之、撒米投江祭之,便有了龙舟赛和粽子。还有说是纪念忠臣伍子胥,或孝女曹娥投江殉父。江南老一辈人还认得陈临、马援等地祀传说,每个地方都有一套属于自己的端午故事。这也是端午格外温柔、烟火味特别足的原因——无论你来自哪里,总能找到属于自己家庭或者家乡的传统与仪式。

盘点端午美食:粽香在手,春夏安康

每逢端午,家里就一定热热闹闹“包粽子”、备香囊、布佳肴。除了粽子,其实还有许多节气应景食物值得一尝。

粽子:团圆与祝福的象征

粽子当然首屈一指。糯米,粽叶,腌肉、豆沙枣泥、鲜肉蛋黄,南北百味。江南有咸肉粽、蛋黄粽,北方多大枣豆沙、白糖粽。小时候觉得馅儿花样繁多,长大才知,是物阜家足、生活渐丰的证据。

五黄:吉利安康的用意

江浙一带讲究“端午吃五黄”,是黄鱼、黄鳝、黄瓜、咸蛋黄、雄黄酒的合称。其实都是当季好食材,除了雄黄酒(现在大多以黄酒代替,图吉利不必碰真的雄黄),其它都实打实是新鲜美味。黄鱼可煎可炖,黄瓜清脆爽口,咸蛋黄煮粥拌饭皆宜。黄鳝在端午前后最肥美,妈妈常用葱姜爆炒,肉质细嫩。

咸鸭蛋、绿豆糕:平安吉利的“小心思”

端午还是咸鸭蛋的“高光时刻”,蛋白清透咸香,蛋黄沙糯油润,很多地方有比赛“剥皮蛋”的习惯,看谁剥得完整。绿豆糕则入口细腻,甜淡正好,适合三代同堂同桌而食。青团、艾草团、打糕等地方特色糕点,也是各地端午习俗不可缺省的美味,各自有各自的吉祥寓意。

香囊、五色线:不是能吃的“习俗食品”

端午这天,小朋友们腰间系香囊,手腕戴五彩线。这些不入口的小“食物”,其实是节日不可或缺的仪式组件:香囊内装艾叶、菖蒲、白芷等香料,五色线按五行配色,据说能辟邪保安康。香气悠然,童趣盎然,是儿时端午最深的记忆。

端午的民俗宜与忌:背后其实是生活智慧

端午不仅重仪式,更重家风与实用,很多“宜与忌”给人以安慰和启示。

“三做”:祛病避灾,安身立命

一是挂艾草菖蒲。采新鲜艾叶、菖蒲,早晨插在家门口或者床头,象征赶走邪气,招百福吉祥。老人们说,门上一株艾,扫净一屋邪。

二是洗艾草水、午时水。端午日正午采来的艾、兰、菖蒲煮水,全家泡手洗脚,孩子晒身,大人洗头。说是可以驱汗留香,更守清洁。午时水(正午打的井水)用来洒扫、洗脸、烹茶,据说一口能喝安康一整年。

三是小孩手腕脚腕系五彩线,五色顺阴阳五行。江南还有用第一次雨水冲走五彩线的习惯,寓意把“晦气”“五毒”一并冲走,寄托对健康与好运的期盼。

“两忌”:避藏灾难,守护安全

一忌是端午午后不宜外出,尤其不入林草僻静之地。民谚有“癞蛤蟆躲不过五月五”,理由其实很朴素——蛇虫繁殖季节,孩子多在家,少生意外。

二忌是这天不宜动针线重活,旧说阳气旺盛、血气易动,怕扎伤磕碰添晦气。其实是让一家人在节日下放下手头活儿,好好团聚,享受一顿“安乐饭”。

这些“宜与忌”,透露的其实都是古人对天时、对生命、对家庭的温柔爱护。一些看似不科学的小规矩,背后却有让家人小心谨慎、顺应节气、互相关心的良苦用心。

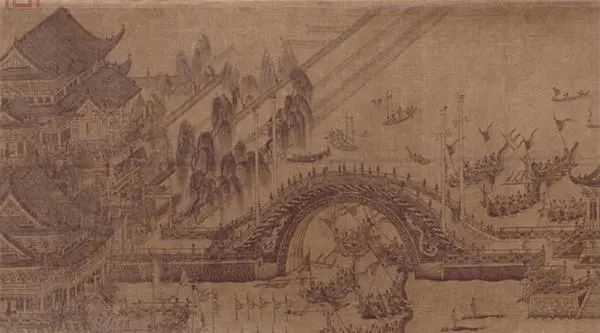

别样特色习俗:赛龙舟、跳钟馗、拜祖灵

端午的“热闹事”里,赛龙舟永远是最吸睛的。龙舟竞渡,锣鼓喧天,水花飞溅,既纪念屈原、也祈求风调雨顺,是中国人举族“同心同行”的象征。北方部分地区无水道,则有“跳钟馗逐疫”、“贴天师符”、“挂钟馗像”等驱邪仪式,表达对平安生活的热切向往。一些地方端午还要“拜祖灵”、扫墓祭祀,以“念祖德、感恩恩”传递家族情感。

守端午,守人心

端午,是节气的分界,也是生活的静养,是烟火气里的安分守拙,是家人饭桌上热气蒸腾的温柔守候。年年这个时候,哪怕走得再远、再忙,也总会想起妈妈包粽子的手势,爷爷斜插艾草的身影,儿时五彩线在腕上打成的小结。中国人的端午,是被祝福包围的热烈、细致、温情,有团圆,有祈盼,有属于我们的“人情味”。

端午节从没有千篇一律的过法,各地都有妙趣横生的节令风俗,真正的核心,是一家人健康平安、团聚欢喜。愿你我在一年一度的端午里,读懂这份安稳与念想,把仪式感活出人情味,让“日子过得有滋有味,就是吉祥”。

“粽叶包起的不只是糯米和豆沙,更是每一个中国人盛夏安康的心愿。勤插艾、常念亲、慢煮粽,便是岁岁端阳、年年团圆。”