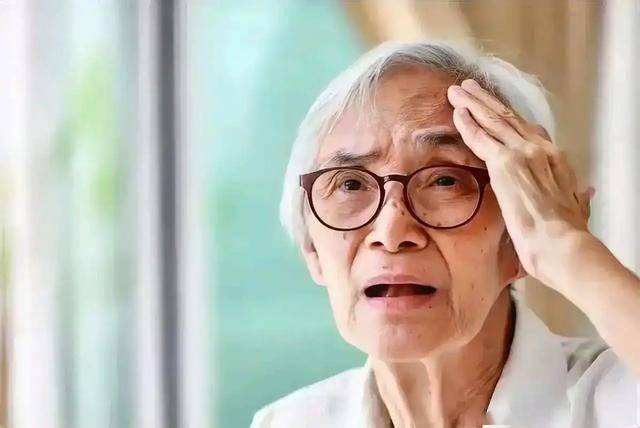

“我最近总觉得累,脑子也不清楚了,是不是年纪大了就这样?”一个65岁的退休火车调度员这样问。他说话慢了点,语气也软,但不显得悲观,只是有些不甘。

他做事一向有章法,现在却常常记不住钥匙放哪、吃了没吃药都要确认几遍。他不想认命,但也看不出有什么能改的地方。

多数人以为衰老就是身体变慢、记忆减退、精力下降,好像这都是顺理成章的过程。可真相并不这么简单。人到晚年,并不是每种变化都无法逆转。

很多看起来像是“自然退化”的问题,其实是身体在长期缺少某些关键物质后,逐步积累出来的结果。

维生素B12就是其中之一。它的缺乏,不一定立刻表现成严重症状,而是以一种低调但持续的方式,影响着大脑、情绪和能量循环。

很多老年人其实根本没意识到自己缺B12。因为它不像缺钙会腿抽筋,不像缺铁会面色发白。它最常见的表现就是精神状态不稳定,记忆力下降,反应变慢。

问题出在吸收机制上。B12从食物中摄取后,需要胃酸激活,再通过内因子运送进入小肠吸收。但人到中老年,胃酸分泌能力下降,内因子活性减少,吸收率越来越低。这种变化不是病,却比病更容易被忽略。

当B12水平低于某个临界点,大脑功能首先受到影响。不是靠感觉能察觉到的那种,而是在神经传导层面出问题。

它参与髓鞘的合成,而髓鞘是保护神经信号传递的结构。当这个过程效率下降,神经冲动就会变慢,反应时间拉长,记忆储存也变得不稳定。

这种状态持续存在,就容易被误认为是老年痴呆早期。可它并不是神经细胞大量死亡造成的,而是功能性障碍。补回B12之后,有一部分人能明显改善认知速度和集中能力。

不是每种“认知退化”都是不可逆的。有一类是“营养型”的障碍,它靠激活就能恢复。问题是,现代医学对这种区分并不重视,患者也缺乏主动意识,导致很多人错把功能缺陷当成器质性病变。

尤其是对老年人来说,外界对他们的低期待反而掩盖了这类可调整问题的存在。他们并不是真的记性差了,而是身体没给大脑足够支持。

除了认知功能,情绪系统同样依赖B12维持。老年人出现情绪波动大、抑郁、冷漠等状态,常常被归为“心理问题”或“家庭因素”,但实际在中枢神经层面,B12缺乏导致的神经递质合成障碍也是关键一环。

血清中的同型半胱氨酸浓度升高,正是因为B12参与的代谢通路出了问题,这种代谢紊乱会间接影响多巴胺、5-羟色胺等情绪调节物质的生成。

老年抑郁常常不表现为情绪低落,而是表现为兴趣丧失、思维迟缓、行动减慢。很多人不认为自己“情绪不好”,但他们的行为显示出明显的低动机状态。

不是懒,也不是冷漠,而是神经系统没有驱动他们去行动。而B12在这里能起到的作用,是让中枢调节系统重新具备反应能力。不是靠“振奋”,而是修复生化机制。它不是情绪药,却比很多药物更接近问题根源。

再说疲劳的问题。身体的能量循环靠的是线粒体功能,而B12参与的是叶酸循环与甲硫氨酸循环,是制造ATP的重要环节之一。

B12缺乏时,DNA合成效率下降,红细胞生成速度减慢,血液运输氧气能力下降,这时候人就会感到“说不出的累”。这个累不是因为缺睡,不是肌肉酸,而是一种从系统层面传导出来的能量断裂感。

很多老年人每天睡够觉,吃得也不少,但就是提不起劲。他们不是懒,是身体启动系统出了毛病。补铁、补锌、补蛋白都可能有效果,但如果B12长期缺乏,这种疲劳是补不回来的。

尤其是那种“早上起不来,走两步腿就沉”的感觉,很可能是B12缺乏的间接表现。

它不像咖啡因那样能迅速让人亢奋,它需要一段时间才能重新让细胞具备高效产能的能力。但一旦恢复,疲劳感就会明显缓解,注意力集中度也会提高。

很多人以为维生素缺乏只存在于营养不良群体中,其实老年人是典型的“功能性缺乏”人群。他们吃得并不少,问题是吸收路径已经出了偏差。

尤其长期服用胃药、降酸药或某些糖尿病药物的人,这些药物会影响胃酸分泌、干扰B12代谢,使得表面上营养足够,实则缺乏得很严重。临床上不少人是在补铁、查贫血时,才意外发现B12已经低到临界。

营养状态不是靠饮食表面判断的,而是看能不能被用。老年人不缺食物,但可能缺转化力。他们身体不是没摄入,而是没转化。

维生素B12的作用,正是帮助这些“营养转化功能”重新启动。如果把B12当成一个燃料开关,它并不提供能量,却让能量从已有物质中释放出来。这个过程里,每一个微小环节都能让人重新找回精力、情绪和思维的节奏。

不少人把补充维生素这件事看得过于表面,认为那只是保健手段,是营养补充,而非治疗行为。可维生素B12在老年人身上的意义,已经超出了“补”的范畴。

它是代谢启动的核心物质,是神经修复的原料,也是激活大脑反应的信号点。补不补B12,不是吃不吃维生素片的事,是一个人能不能维持基本身体功能的底层问题。

当身体逐渐失去对能量、情绪、记忆的调控能力时,那些小小的营养分子,就是系统能不能运作下去的关键。它们不是多余的补充,而是最基础的支持。尤其是老年人,靠的不是药强行修复,而是能不能还给身体一些它本就该有的东西。