中国历史上曾有一位特别的皇帝,他的故事堪称传奇——起点仅仅是一个破碗,装备全靠拾取,却凭借顽强的生命力和智慧,最终缔造了一个盛大帝国。这个人就是朱元璋,虽然他在成为皇帝的过程中历尽艰辛,曾忍辱乞讨,甚至一度剃发为僧,但这些都没能阻止他成为千古一帝,最终建立了中国历史上最后一个汉人王朝——大明王朝。那么,是什么驱使他一路逆袭至巅峰?他又经历了怎样的传奇历程?

朱元璋出生时,元朝的统治已经开始摇摇欲坠。百姓疾苦,生活艰难,许多人连生存都成了问题,日子比苦不堪言。朱元璋所在的家庭也并不富裕,家中已有七个哥哥姐姐,朱家生活贫困,几乎连温饱都成问题。朱元璋小时候因为是家中最小的,村里人戏称他为“朱重八”,看似无关紧要的名字,却也在悄然预示着他不平凡的命运。

为了养活这一大家子,朱元璋的父母不得不投奔地主刘德,成为佃户。家里所有人几乎都在做重活:耕地、放牛、干苦力,任何能养活人的活都要去做。朱元璋小时候就开始了充满劳累的“打工生涯”,每天在田间地头奔波,甚至经常饿肚子。一天,他和几个小伙伴实在饿得不行,心生一计,打算偷偷宰一头牛充饥。众人选中了体格最壮的牛,三下五除二便把它宰了。

然而,就在他们吃得津津有味时,突然有个叫王二的小伙伴大声哭了出来。朱元璋赶紧问他怎么回事,王二嘴里嚼着牛肉,带着哭腔答道:“我害怕,我把牛偷吃了!”这一哭,其他几个小伙伴也纷纷吓得哭了起来。面对这一困境,朱元璋冷静思考,想出了一个妙计。他回到地主家,气喘吁吁地告诉地主说:“不好了,一头牛跑到山里去了,怎么追也追不上。”地主听后竟然毫不怀疑,轻松就相信了朱元璋的说辞。就这样,朱元璋巧妙地化解了这次危机。

然而,命运并未给朱元璋更多的喘息机会。不久之后,老家爆发了瘟疫,地主一家带着家眷迁走,朱元璋不仅失去了放牛的工作,父母和大哥也在短短的半个月内相继去世。由于家境贫困,他们连棺材钱都没有,只能草草用席子包裹着安葬。站在父母的坟前,朱元璋默默发誓:一定要让所有贫苦人摆脱这般命运,过上好日子。

在亲人相继去世后,朱元璋开始四处逃荒,最后来到皇觉寺,剃发为僧。虽然表面上是选择了当和尚,但朱元璋很快发现,这里的老和尚几乎把他当成打杂的工具,每天清晨叫他打扫寺院,晚上又让他去挑水。更糟糕的是,寺庙内的老和尚经常对他打骂,几乎没有一点人性化的对待。尽管如此,朱元璋依然忍气吞声,为了生存,他只能屈辱地忍受这些不公。

然而,寺庙的情况也很快变得雪上加霜,由于资金短缺,住持宣布寺庙养不起这些和尚,让他们去化缘。朱元璋只好捧着破碗四处乞讨,历经饥寒交迫,走过安徽、河南,几乎差点饿死。这段艰苦的日子成为了他日后成功的坚实基础,让他更加坚定了改变命运的决心。

25岁那年,红巾军起义爆发,朱元璋的老朋友汤和劝他说:“兄弟,跟我一起当兵吧,起码比要饭强。”面对这个诱惑,朱元璋内心挣扎了很久,最终决定加入红巾军。正巧他路过一座寺庙,神奇的事情发生了——他投了三次签,竟然全是上上签。朱元璋深知,这是天命,他的命运注定要与义军结合。

朱元璋加入了郭子兴的红巾军,刚开始他只是一个普通的小兵。然而,他凭借着过人的勇气和智谋,很快就引起了郭子兴的注意,并被提拔为亲兵。不仅如此,郭子兴的养女马秀英也开始青睐朱元璋。郭子兴看穿了女儿的心思,便把她许配给了朱元璋。郭子兴去世后,朱元璋顺理成章地接管了这支队伍,并带领他们攻占了和州,彻底建立了自己的根据地。

当时的朱元璋,已经开始有了更长远的计划。一个名叫朱升的老书生给他提出了九个字:“高筑墙,广积粮,缓称王。”朱元璋听后深感受益,决定低调积蓄实力,于是带领队伍迅速占领集庆路并更名为应天府。从此,他开始在这里招兵买马,逐渐积攒力量。

然而,他的野心并未就此止步,最大的挑战者——陈友谅却控制着江西,手下有着数百艘战船。面对这样强大的敌人,朱元璋没有胆怯,反而早有应对之策。1363年,朱元璋与陈友谅展开了鄱阳湖的生死较量。面对陈友谅的庞大舰队,朱元璋派出了敢死队,利用火船成功摧毁了对方的连环战船,从而取得了这一场决定性的胜利。

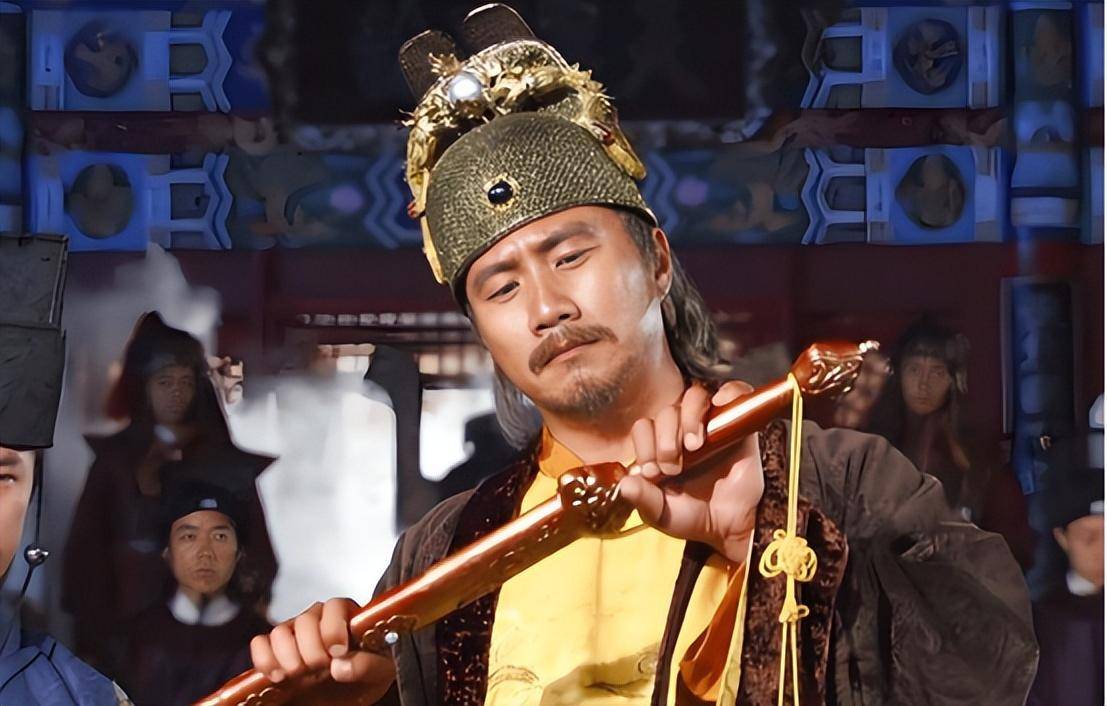

此后,朱元璋迅速南下,击败了张士诚,终于有了足够的力量。经过两场关键的胜利后,他感觉时机成熟,便派徐达、常遇春北上,最终赶走了元朝的顺帝。1368年,朱元璋在南京登基,定国号“大明”,年号“洪武”。

成为皇帝后,朱元璋心中一直有个结——他曾经受尽磨难,现在他是天子,必定要去见见当年那些曾经伤害过他的人。一天下朝后,朱元璋忽然宣布要回皇觉寺看看。大臣们慌了,纷纷猜测皇帝是不是要对当年的住持进行报复。然而,朱元璋竟亲自骑马前往皇觉寺,完全没有声势浩大的仪式。站在寺门前,曾经打压过他的住持和其他僧人都在门口跪下了。

进入寺庙后,朱元璋回忆起自己曾经在这里打扫的地方,那些羞辱过他的人和曾让他无助的角落。面对佛像,他突然停下了动作,陷入了深深的思考。作为一国之君,是否应该下跪?最终,他问住持:“住持,朕需要下跪吗?”这句话让全场僧人屏住了呼吸,住持经过深思熟虑,答道:“当世佛不拜过去佛。”朱元璋听后大笑,痛痛快快地跪了下去,恭敬地向佛祖磕头。现场所有人都松了口气。

不久之后,朱元璋对皇觉寺捐赠了大量善款,寺庙因此得到鼎盛发展,香火鼎盛。而朱元璋的心情也变得愉快,回到宫中后,他心满意足,继续统治大明帝国。

然而,时光荏苒,到了洪武三十一年,朱元璋已是年届七十。他躺在龙榻上,回想着自己这一生的风风雨雨:从皇觉寺的穷困僧侣到鄱阳湖的沙场英豪,再到大明的开国皇帝,七十年风云变幻,尽在眼前