41亿赔本买卖到底图啥?

九年前,中国在沙特修建了一条沙漠高铁,投入了41亿人民币,却在几年后面临巨大的亏损,至今仍成为国际间的笑柄。许多人开始质疑,这项投资是否值得,或者说,这笔钱是否真的浪费了?不过,或许背后有国家层面更深的考量。

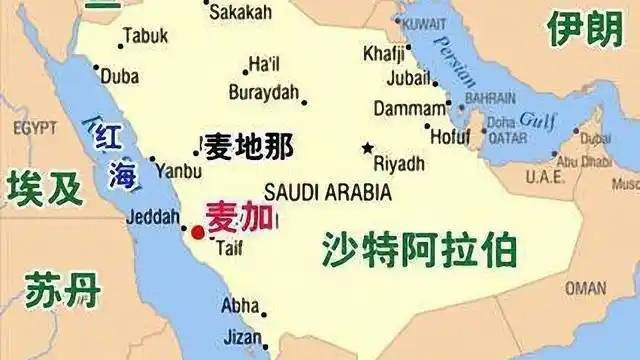

2009年,中国铁建拿下了沙特麦麦高铁项目,消息传出时,国内一片欢腾。这不仅是中国高铁首次走向中东,更意味着中国技术首次得到沙特石油富豪们的认可。然而,好景不长,项目一度陷入困境,纷纷传出“天坑”的说法,甚至有人称“裤子都快亏掉了”。

最终,这笔账的亏损高达41亿人民币,引发了舆论的广泛关注和讨论,许多人认为这就像是一个典型的“冤大头”案例:花钱换取宣传,结果却没有赚到实际收益,反而赔了钱。

从表面来看,这笔账确实亏得不小,签合同时,很多潜在问题并没有考虑在内。沙特方面作为全球知名的甲方,时常提出新的要求,比如增加防震设施或建设沙障屏障,项目设计也因此频繁更改,导致成本不断上升。

尽管合同中规定了有补偿机制,但谈判过程异常艰难,沙特方不断催促工期,加上急于完成工程,最终中国企业只能自己先垫资。为了完成任务,工人们加班加点,开夜班,增加设备和人员,但费用始终得不到结算,最后四十多亿人民币的支出就这样消失在沙漠中。

虽然资金损失惨重,但中国队知道,钱没了可以再赚,最关键的是一定要按时且完美地完成这个工程,否则失去的不仅是资金,还有国家的声誉。

接下来,九年的时光仿佛是一个在沙漠中历经磨难的生死求生记,工地的环境可以说是“人间地狱”都不为过。白天,沙漠的地表温度一度超过50度,酷热几乎让人无法忍受,夜晚温度骤降至十几度,巨大的温差甚至足以让钢铁变形。

沙漠中还有细如面粉的沙粒,随时可能让新铺好的路基被沙尘暴瞬间吞噬。更糟糕的是,这里还有未知的地震带,像定时炸弹一样,随时可能引发灾难。这样艰难的环境,连西方一些顶级工程公司也感到不可能完成。

一开始,沙特人对中国的技术图纸充满了怀疑,翻来覆去地审查,眼中写满了不信任。但中国工程队没有回应什么,只是默默地继续工作,用近乎偏执的努力在沙漠中谱写着“奇迹”。

仅仅依靠蛮力显然无法解决问题,真正的挑战在于如何把“不可能”变为“可能”。在沙漠中,钢轨会因极端温差热胀冷缩,如何应对?中国的工程师们特地研发了抗高温、抗腐蚀的特种混凝土轨枕和钢轨连接件,确保了铁路在严酷的环境下依然稳如泰山。

对于沙漠流沙不断吞噬路基的困境,工程团队也没打算退缩,他们开发出一整套沙漠防护系统,在铁路沿线硬生生种植出一片人造森林。三道防沙屏障层层过滤风沙,确保铁路的完好无损。而针对沙层松软的问题,工程队采用冲击压路机反复夯实,最终将沙层压实至接近岩石的密度,确保高铁能够顺利通行。

这九年里,中国团队克服了350多项技术难题,开发出多项全球首次应用的技术。从耐高温的道床到一整套沙漠铁路防护系统,都成为了行业内的技术标杆,且一次成功。

终于,在2018年,麦麦高铁通车,列车以360公里的时速平稳穿行在漫漫黄沙之中,震惊了全世界。中国不仅建成了全球首条沙漠高铁,而且一举在该领域取得了技术的话语权。

随着高铁的顺利通车,沙特人的眼光发生了巨大变化。曾经的怀疑和不信任消失不见,取而代之的是百分百的信服。更重要的是,这种信服很快转化为实际的订单,2019年沙特启动了更为庞大的南北铁路项目,规模远超麦麦高铁。

此次,沙特不再进行全球招标,而是直接邀请中国公司参与,连资格预审都免去了。沙特方面的理由很简单,能够在沙漠中成功修建高铁的团队,未来还有什么困难是无法克服的呢?

麦麦高铁的成功,不仅推动了中沙两国的关系,还极大促进了中国基建企业在中东地区的拓展。麦加轻轨、利雅得地铁、达曼港铁路改造等一系列大型项目纷纷飞向中国公司,中国基建也因此成为了中东地区的代名词。

这种无形的品牌资产,任何广告都无法替代。麦麦高铁的成功,给中国带来的不仅仅是市场的回报,还有战略上的深远意义。

这条沙漠高铁不仅成了中沙两国关系的润滑剂,也成为了沙特国内的重要经济命脉,带动了沿线地区的旅游、酒店和配套产业,为当地创造了数万个就业机会,并培养了第一批本土高铁技术人才。

沙特政府也以优待回报中国企业,提供了高规格的税收优惠和项目优先权。回头看,41亿的投入,似乎并不再显得亏损,而是一次超前的战略投资——为未来铺路、为世界搭桥。

最终,这41亿的“亏损”不再被视为损失,而是一次关于全球竞争、国家战略和耐心的学习投资。中国企业为沙特建设高铁,带来了双赢的局面,两国的合作因此更加紧密。在贸易和其他合作领域,双方也能互相给与更多的方便和支持。这样的利益,显然无法用简单的数字来衡量。

正如种庄稼一样,初期的投入或许是辛苦的,但最终会收获丰硕的果实。中国在沙特的投资,就像是在为未来打下坚实的基础。