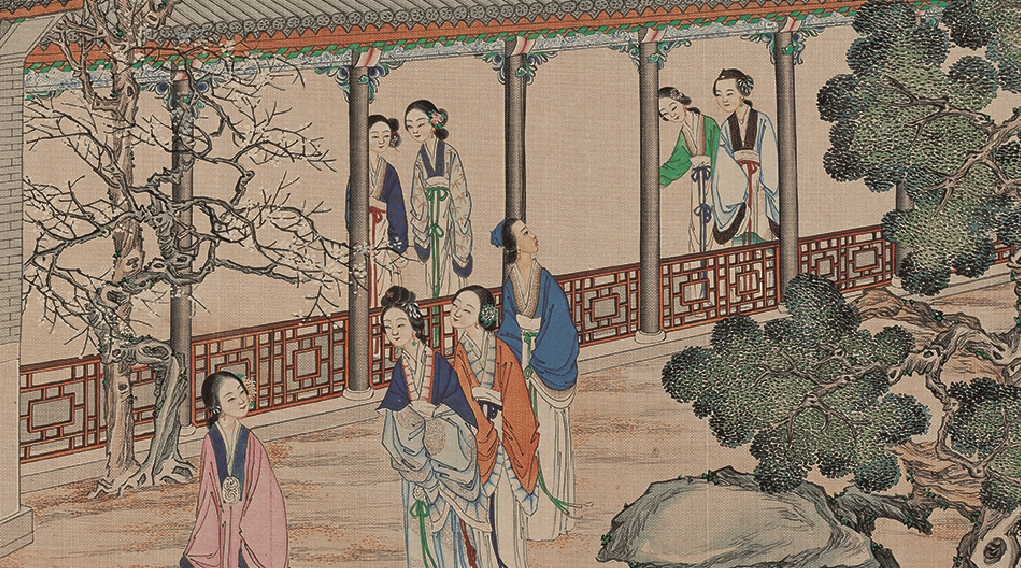

史湘云是《红楼梦》中一个极具魅力的女性形象,她开朗豁达的性格特质让人倍感亲切。这位侯门千金丝毫没有贵族小姐的矜持做派,反而处处展现出平易近人的风范。最令人称道的是,她常常放下身段,主动为丫鬟袭人分担针线活计。这种不拘小节、真诚待人的品性,使她自然而然地散发着一种独特的亲和力,让人不由自主地想要亲近。

然而,正是这份纯真无邪的性情,也让史湘云容易成为他人利用的对象。心思缜密的薛宝钗就敏锐地捕捉到了她的这一特质,并巧妙地加以利用。在原著中,曹雪芹着重描写了贾宝玉与林黛玉青梅竹马的情谊,却鲜少提及史湘云与宝玉同样深厚的感情。实际上,史湘云自幼在荣国府长大,她襁褓中便失去双亲,由贾母抚养成人,与宝玉、迎春等姊妹朝夕相处。从她身边丫鬟的名字——翠缕,与探春的丫鬟翠墨如出一辙的命名方式,以及袭人曾服侍过她这些细节,都可见她与贾府的渊源之深。

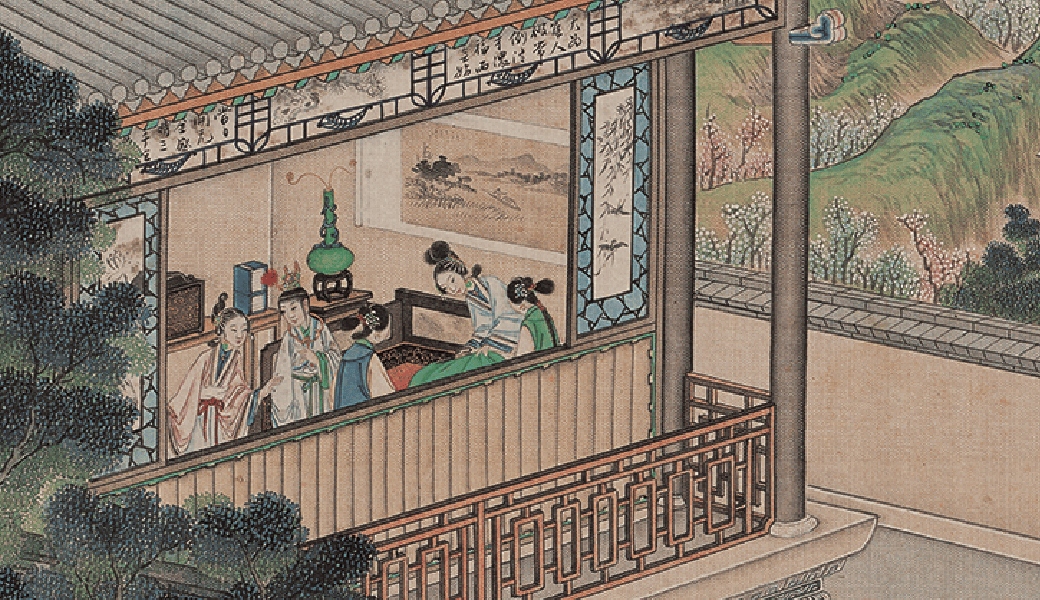

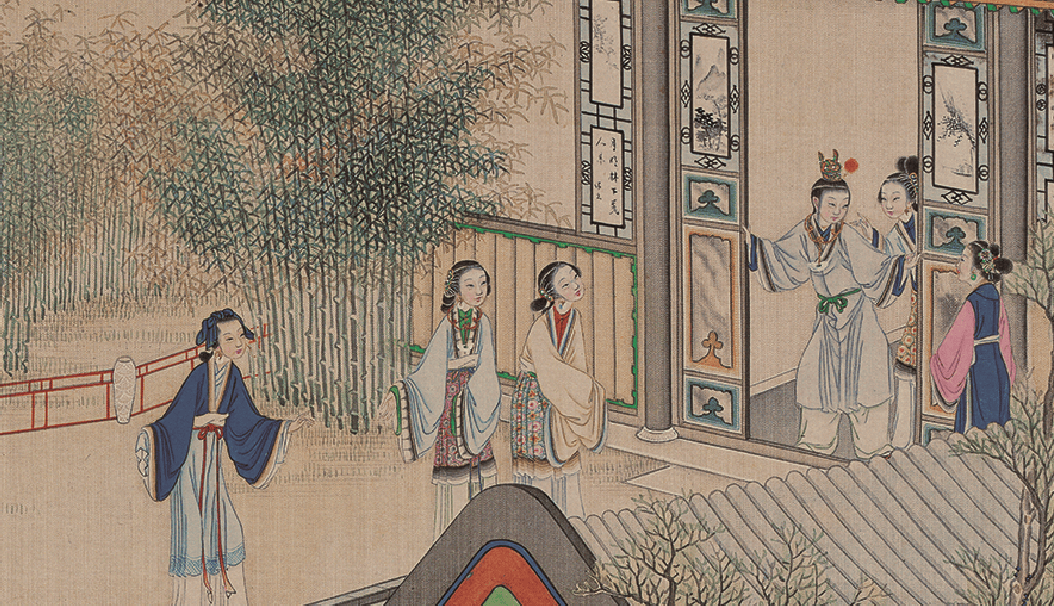

史湘云最初随贾母同住,自然与宝玉形影不离。直到林黛玉入府后,她再来贾府时便与黛玉同住。三人之间的情谊可谓不分伯仲,在众多姊妹中最为亲密。然而薛宝钗的出现打破了这种平衡。史湘云首次出场是在元妃省亲后的春日,当时正值宝黛二人闹别扭之际。敏感的她感到被冷落,忍不住向二人抱怨。黛玉借机打趣她咬舌的毛病,宝玉也在一旁帮腔,这更激起了湘云的不满情绪。

史湘云口中那个\"挑不出错儿\"的完美典范正是薛宝钗。这种天真直率的评价,恰恰暴露了湘云的单纯。明眼人都能明白,世上哪有十全十美之人?过分的完美反而显得刻意。在荣国府中,对薛宝钗的评价可谓众说纷纭:下人们赞她端庄大方,是大家闺秀的典范;王熙凤却暗指她是个精于算计的利己主义者;林黛玉觉得她\"心里藏奸\";贾宝玉则评价她\"心冷意冷\"。显然,在上层眼中,宝钗并不受待见。她的手段,也只能对史湘云这样单纯的人奏效。

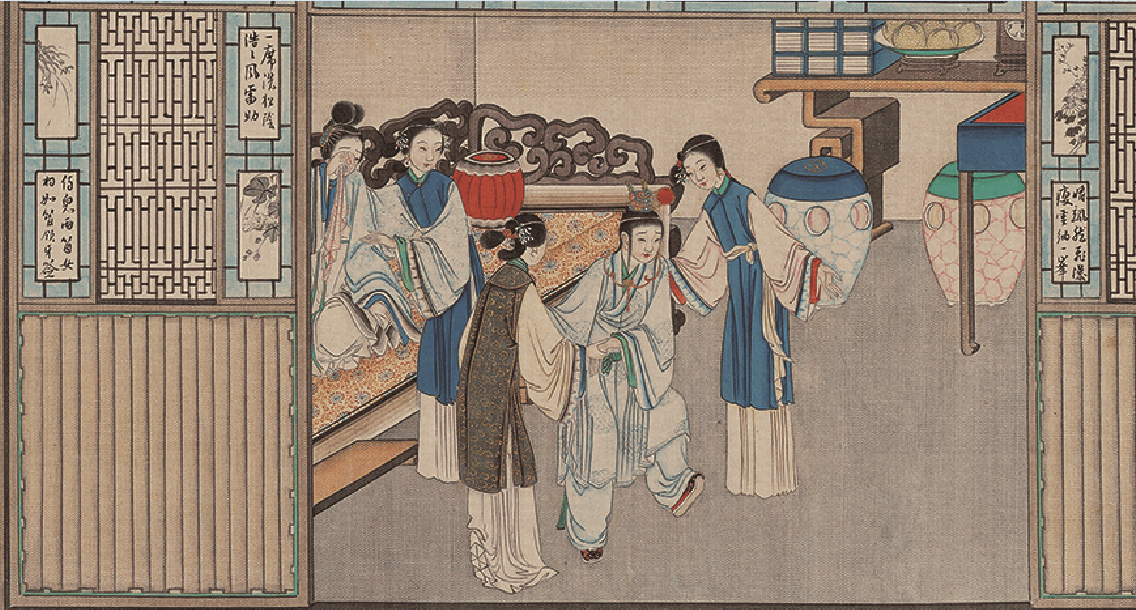

当众姊妹搬入大观园后,史湘云再来贾府时,不再选择与黛玉同住,而是执意要搬进蘅芜苑与宝钗为伴。即便贾母特意要为她安排独立院落,她也毫不犹豫地拒绝了,一心只想亲近这位\"完美\"的宝姐姐。这段时间里,薛宝钗俨然成了史湘云的知心人。湘云甚至将史家经济窘迫、自己常要熬夜做针线的家族秘密都倾诉给宝钗,这份信任可见一斑。

然而,随着时间推移,两人的关系逐渐出现裂痕。从两件事上可以明显看出:一是性格差异。薛宝钗天性冷淡,这从她服用的药物、居所布置、庭院植物乃至判词中都可见端倪;而史湘云则热情似火,当听说迎春的丫鬟竟敢典当主子首饰时,她当即就要去训斥。宝钗嫌她聒噪,称她为\"憨湘云\"。在等级森严的社会里,作为客居的商户之女,这样评价侯门千金实属僭越,辜负了湘云的信任。

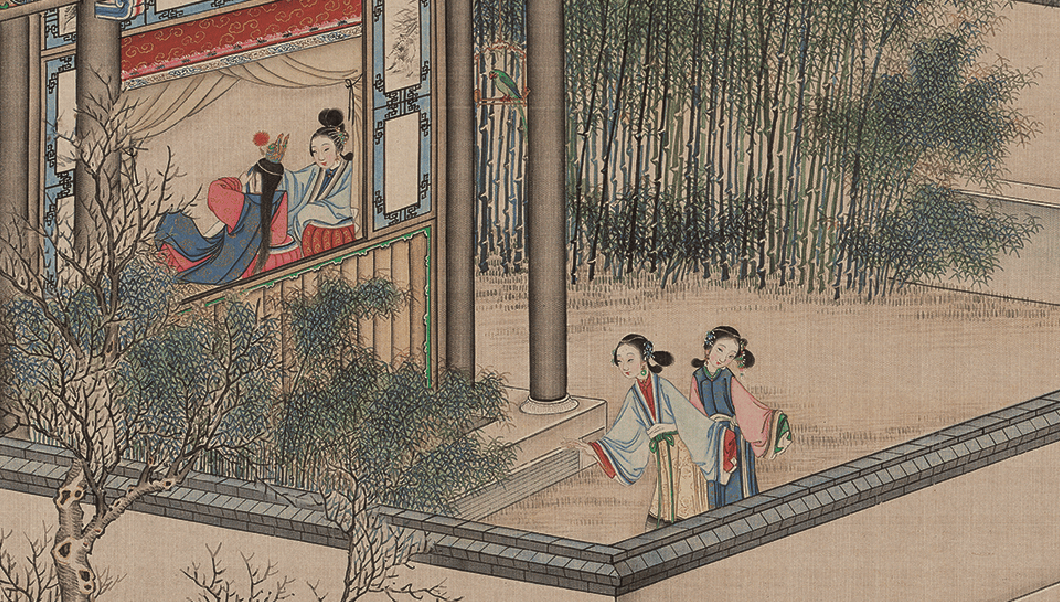

二是诗社之事。史湘云是真正热爱诗歌的性情中人。当初海棠诗社成立时,她虽晚到一日,却才思泉涌,连作两首诗,令宝玉叹服。当诗社因故中断后,她满怀热情地找宝钗商量重开,却遭到冷淡拒绝。碰壁后的湘云转而寻求黛玉支持,这才有了著名的\"林黛玉重开桃花社\"。

经此一事,史湘云终于认清了薛宝钗的真面目。此后书中再未见二人有任何交流,即便在抄检大观园后宝钗仓促搬离时,同住的她们竟也无只言片语。这个心直口快的姑娘,用最真实的方式揭开了宝钗的伪装。不久后的中秋夜,她与黛玉联诗共寝,终于明白谁才是真正值得信赖的知己。

薛宝钗离开大观园时的仓皇之态颇值得玩味。这个素来讲究礼数的大家闺秀,在贾府寄居多年,临行时竟未向任何长辈辞行,也未与姊妹们道别,实在有违常态。王熙凤故意不搜查蘅芜苑,正是将她视为外人。而湘云这个藏不住心事的姑娘,一旦看穿宝钗真面目,自然会让全府知晓。在这样的处境下,宝钗确实难以在荣国府继续立足了。

(本文基于《甲戌本脂砚斋重评石头记》《庚辰本脂砚斋重评石头记》创作)