《——【·前言·】——》

公元668年,高句丽灭亡,平壤城陷,王族尽俘。这个横亘东北七百年的强国,曾抗汉、拒隋、战唐,挺过百万大军三次远征,却在一次内乱后迅速崩塌。

它不是败于外敌刀锋,而是死在权力的裂缝中。

七百年血与火,高句丽如何熬过帝国风暴

高句丽立国于公元前37年,由扶余王子朱蒙在卒本川建国。最初不过是东扶余边缘的一个小部落,背靠长白山,脚踏鸭绿江,处在汉朝与北方各部族的夹缝中。

地势崎岖,山河险峻,正适合防守作战。依仗地形,凭借朱蒙一代打下的基础,高句丽迅速扩大势力。三十年间,从一支小部落发展为东北亚最具攻击性的军事政权之一。

汉朝时的高句丽尚不具备独立王朝形态,但汉武帝设置的玄菟、乐浪等郡,与高句丽的边界交错,爆发了多次冲突。东汉末年,中央衰弱,地方割据,正是高句丽崛起的好机会。

它逐步吞并周边部落,向南压迫百济、向东逼迫扶余、向西骚扰辽东。对内以部族制度整合王权,对外靠征伐掠夺扩张实力。这个以武立国的政权,注定不是安分守成的角色。

进入三国时期,魏晋南北朝更替频繁,北方政权分崩离析。中原混战,边疆松动,高句丽趁势攻占汉人旧郡,掠夺玄菟残余。在中国王朝更替的数百年间,高句丽始终稳坐东疆,屡战屡胜。几乎每一次中原内乱,都是高句丽的黄金期。它像是一座盘踞山林的战狼,不主动挑事,却从不放过混乱中的猎物。

南北朝时,北魏曾大举征伐,但始终未能撼动其核心地带。到了隋朝,高句丽已成气候。隋文帝晚年派兵试探,隋炀帝则不惜倾全国之力三征高句丽。第一次,水陆并进,战至鸭绿江畔,因瘟疫撤退;第二次,百万大军出动,战至辽东,粮道不继,损兵折将;第三次,兵力不足,只能围城试探,毫无成果。三次大战,隋军疲惫,高句丽虽伤元气,却咬牙挺过,硬生生把一个帝国熬崩。

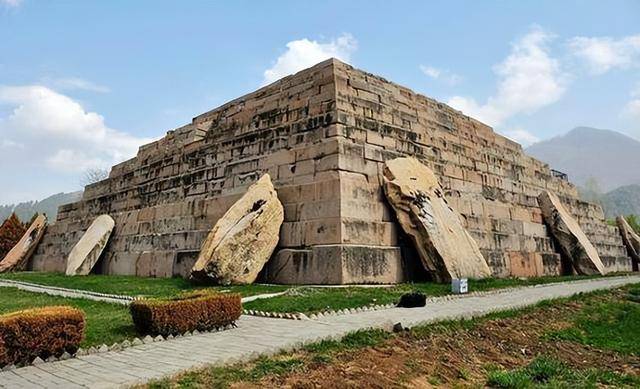

隋亡之后,唐初国力尚未完全恢复,高句丽迎来又一轮扩张期。国内仿照中原设立官制,军事上组织五部兵制,边疆驻守将军数十,城防体系严密。平壤城、安市城等枢纽要塞经过多次加固,几可抵御十年强攻。外交上,以册封换和平,对唐称臣纳贡,对南方百济、新罗步步紧逼。在外人看来,这是一个老练狡黠的王国,打不垮、拖不烂。

渊盖 苏文之变,高句丽自毁长城

高句丽挺过了隋炀帝的三次远征,迎来的不是和平,而是更深的内乱。642年,政权内部爆发政变,东部部族首领渊盖 苏文发动宫廷政变,弑杀国王荣留王,自立其亲信宝藏王为傀儡,自任“大莫离支”,统摄军政。

渊盖 苏文出身贵族,家族世代为将。早年屡建战功,掌握兵权,已让朝廷忌惮。荣留王与大臣密谋削权,消息外泄,渊盖 苏文先下手为强。一天早朝,数十卫士突入朝堂,将反对者尽数斩首,鲜血流满石阶。国王未能逃脱,政权在一夜之间易主。

政变之后,高句丽进入事实上的军事独裁时期。渊盖 苏文重整军制,加强中央集权,镇压异己,调整驻防。他试图以铁腕维持统治稳定,短期内确实加强了国家动员能力。但代价是王室威信尽失,贵族不满滋长。整个国家被紧急军管,气氛压抑,忠诚崩塌。

对外,唐太宗李世民紧盯这场政变。原本高句丽与唐之间有册封关系,荣留王名义上受唐封号。但渊盖 苏文弑君夺位,等同撕破脸皮。李世民以“讨不臣”为由,开始调兵遣将,计划全面进攻。645年,唐太宗亲征,誓要一战定辽东。

唐军从辽东四路并进,目标直指高句丽心脏平壤。首战攻下盖牟城,随后逼近安市城。高句丽调集主力死守,战况惨烈。安市城坚如磐石,唐军围攻数月,终因粮道中断、士气受挫而撤。高句丽虽保住要塞,但伤亡惨重,国力大损。

唐军虽败,战争并未终止。之后十余年,唐对高句丽多次发动局部战争,且与新罗联盟,夹击高句丽。渊盖 苏文一边安抚内部,一边防御外敌,精力与资源被不断消耗。国内人心浮动,各部落首领开始怀疑其统治正当性。

更致命的是接班问题。渊盖 苏文生有三子,却未明确立嗣。666年,渊盖 苏文病逝,其子渊男生、渊男建爆发内斗,政权分裂。长子渊男生不敌,被迫向唐投诚,请降归顺。唐朝立即接纳,授予虚衔,并加以利用。

渊男生带路,唐军趁势发动灭国之战。668年,唐将李勣率主力东征,新罗军从南夹击。渊男生充当向导与通译,高句丽失去山川屏障,被一路攻至平壤。激战三月,平壤失守,宝藏王被俘,王族尽数迁往长安。

自朱蒙建国至此,历730余年,高句丽终于灭亡。它曾抵御过汉武、曹魏、隋炀、唐宗的百万兵马,最终却倒在了自己人手中。渊盖 苏文的政变打开了裂口,他的儿子将这道口子撕成了深渊。

李勣统军与渊氏纷争成为致命破绽

高句丽政变后,渊盖 苏文掌握实权十余年,国家既有强军,也有财政与粮食隐患。这些年他强化边防,调集兵员,修筑城堡。唐朝不断试探边境,新罗、百济与唐有合作,有时高句丽军队与靺鞨或东部部族发生冲突。对外压力一再升级,对内分裂暗生裂缝。

渊盖 苏文有三子:渊男生、渊男建、渊男产。长子渊男生先得父荫、掌部分军事与行政职务。次子渊男建性格刚烈,野心强烈。三子渊男产立场较中庸,部分史书中其早年未明显参政,但在国家危机时被动卷入权力斗争中。

渊父去世那年(666年五月),他尚未确认接替问题。渊盖 苏文死后,王位表面归属宝藏王(渊盖 苏文之前立为傀儡者),但实权在渊男生与渊男建之间。

渊男生试图稳固其势力。他曾向唐朝示好,请降,归附有一段时间。史书记载,渊男生被唐朝授予较高爵位与将军期望,获得“特进”“持节”“行军大总管”等职。渊男生掌握国内城与其控制区域后,有能力控制一部分城邑的守将与百姓流民。他对唐朝的归附,使唐军能够在他的地盘中获得粮草、情报与向导。

与此同时,李勣被任命为辽东道行军大总管,受命组织灭高句丽的终极战役。李勣名将,号令下属严谨,对战术、后勤与冬季行军都有经验。他配合渊男生,动员契苾何力、庞同善、高侃等将领。唐朝在乾封元年(666年)冬至乾封二年(667年),已有准备:调粮运粮、筑路桥、整兵器械、遣使招降。

李勣率军渡辽河进攻,攻占了新城。新城地理位置重要,是西线防御枢纽之一,其失守对高句丽西线防线是毁灭性打击。渊男产先行带人先降,白幡挂城,表明反抗心态已经松动。在此期间,薛仁贵等将攻取南苏、木底、苍岩等城,与渊男生会合。这些城虽非平壤心腹,但失守让高句丽战略纵深被压缩,退路被逼窄。

随着战线推移到鸭绿江边,时间进入春夏。高句丽紧张地拉长防线,修补城墙,征集义勇。李勣一路进军,但遭遇高句丽守军顽强抵抗,天气与补给使行军艰难。唐军跨过鸭绿江,会师于平壤城南。那时高句丽已经疲困,内部矛盾加剧,一线守将对渊男建或宝藏王的忠诚开始动摇。

内部涌现数起投降与开城的行为:渊男产出降较早;平壤守将僧信诚有内应,被其人打开城门,为唐军进入提供突破口。守城几月,高句丽人月夜巡逻防守,守卫疲累,粮食不足。唐军利用城外地形布置包围,断水断粮,夜袭城外村落以迫使守城降意加深。

平壤城破那日,天色昏暗。城门被打开,唐军涌入。从城门到宫殿架起梯子,击碎城墙外壕,城内惊慌四散。渊男建见大势已去,自杀未遂,被俘。宝藏王被俘。渊男生先前归附有功,获封赏,赐爵位与官职。渊男产因先降者身份也得赏赐。高句丽王室崩坏,兵权散失,国体终结。

高句丽在此战役中失去首都与核心领地,国都平壤与周边区域成为唐控制下的都护府与州县体系管理。安东都护府在平壤成立,唐朝从行政上取代高句丽政权,对其故地实施统治。

灭亡之后的残余与行政整顿

高句丽灭亡后,唐朝立刻在故地施行行政制度。设立安东都护府,以平壤为都护所在,用唐的官制治理原高句丽领地。州县分设,驿道修通,户口与赋税制度移植。唐朝选拔当地貴族或变节者为州县长吏,以便更顺利控制民众。迁移与安置遗民成为重要事务。

渊男生由于先前归附行动,被唐朝给予高位。史书中载他被授为右卫大将军,封卞国公,食邑三千户。他也被委以平壤道行军大总管、安抚使职务,负责安抚故地流亡民众,组织防务与赋敛。

渊男产因先降也获官职。渊男建虽被俘,但最终处刑或流放——各版本正史有所不同,渊男建被处死,或由渊男生奏情减免。宝藏王被俘后也被授予唐朝官职,不过并非实权。

唐政府在原高句丽境内修路,重修城防,将若干原高句丽城邑改为唐州县。对外防线向东北推进,将安东都护府作为东北战略前哨,兼管新罗交界、靺鞨等部族进贡与防备事务。

新罗也参与灭高句丽过程,它在南方对高句丽的牵制与援助唐军对外战役中扮演角色。灭亡后,新罗获得其南部领土。平壤以南以及朝鲜半岛中南部的地带,新罗控制较多。北面与东面一些地区被唐朝管辖或成为边缘部族控制区。

高句丽灭绝后的遗民与贵族有大规模迁移。部分王族与将领被押至长安,成为朝廷侍从、同官或被封爵。部分地方人士被招安做官或被赐地安置。赋税、徭役制度开始强制性推行。在当地民众中,反抗并非立即消失,有的地方人民因不满唐的税役或外来官吏压迫,频仍反叛或隐匿反抗意图。

与此同时,唐朝加强边防。沿鸭绿江、辽河线修筑烽火台与哨站,派遣将领常驻。对于靺鞨等部族的游牧与袭扰给予巡防措施。安东都护府驻兵数万,用以镇守故国之地,防止南北与东部部族的反扑。

渤海国在高句丽灭亡数十年后崛起,由靺鞨族领袖乞乞仲象与其子大祚荣建立。渤海建立于698年,最初为藩属,再逐渐拥有较强自治性。

渤海控制高句丽故地平壤以北、辽东东部、朝鲜半岛大同江以北地区。渤海外族的兴起是高句丽灭亡后的必然之势,是旧王国体制未被完全拆除的地缘民族与政治力量的继续流动。

渊男生在平壤灭亡后仍被唐朝重用,其巡视故地、招抚流民、调配地方事务数年。直到病逝,他曾着力改造故高句丽境内的州县系统,改土归流,使当地行政与社会秩序过渡到唐式体制中。尽管有地方百姓怨税或不满外来统治,但整体控制迅速加强,叛乱频率随时间递减。