1989年,湖南岳麓区坪塘镇发生了一件轰动一时的盗墓案件。那是一个平常的午后,村民们正坐在树荫下闲聊,突然轰的一声巨响划破天际。原来是一伙盗墓贼用炸药炸开了晚清重臣曾国藩的陵墓。闻声赶来的村民立即向当地文物部门报告,当考古队火速赶到现场时,只见墓室被炸开一个黑黝黝的洞口,四周散落着雷 管引线、麻绳和洛阳铲等作案工具,盗墓分子早已逃之夭夭。面对被破坏的墓室,考古专家们心痛不已——这又是一起严重的文物破坏事件。

由于爆炸导致墓道严重坍塌,只剩下一个仅容瘦小身材者通过的狭窄入口。经过慎重考虑,考古队选派了一名身材瘦小的队员进入探查。然而当探查结果出来后,专家们却做出了一个出人意料的决定:永久封闭陵墓,禁止任何形式的考古发掘。这个决定背后,究竟隐藏着什么不为人知的秘密?曾国藩墓又为何如此特殊?

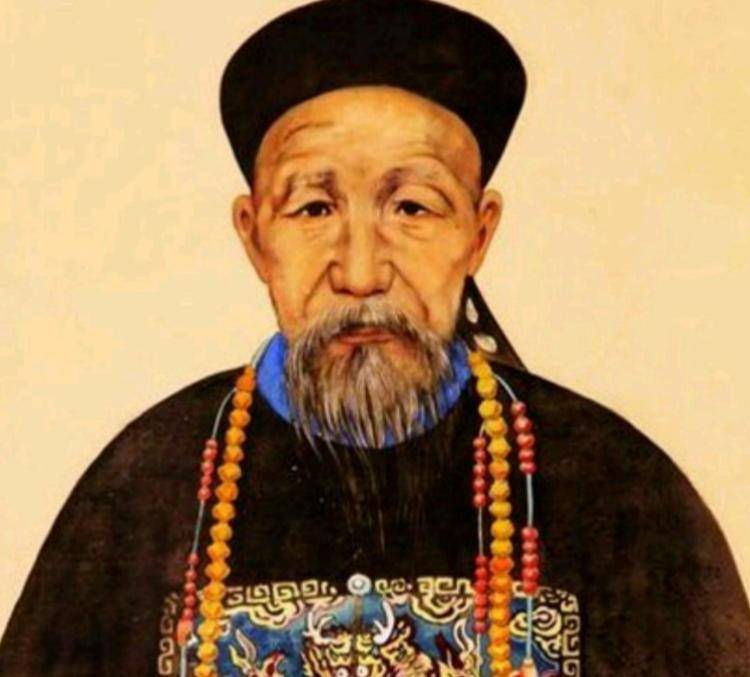

让我们把时间拉回到1811年,在湖南长沙一个普通耕读世家,一个名叫曾国藩的男孩呱呱坠地。他天资聪颖,勤奋好学,27岁便高中进士,入翰林院任职。作为晚清四大名臣之首,他不仅是慈禧太后钦点的天下第一正人,更集政治家、军事统帅、理学家于一身。他创建的湘军在镇压太平天国运动中屡建奇功,为摇摇欲坠的清王朝续命数十年。

但这位中兴名臣的人生并非一帆风顺。1854年靖港一役,湘军遭遇惨败,战船被焚,军营被毁。作为主帅的曾国藩自觉愧对将士,写下遗书后投江自尽,幸被亲兵救起。虽两次自尽未果,内心的痛苦却久久不能平复。直到战局转危为安,他才重拾信心,但那段刻骨铭心的失败记忆始终萦绕心头。

1861年安庆之战,面对太平军重兵围城,曾国藩再次写下遗书准备以死殉国。戏剧性的是,敌军误判形势主动撤围,这封遗书又一次没了用武之地。然而更大的考验还在后头——1870年天津教案爆发,为平息法国人的怒火,曾国藩不得不处死参与骚乱的百姓。这个决定让他背负千古骂名,在内外交困中,这位晚清重臣于1871年郁郁而终。

为实现曾国藩叶落归根的遗愿,其子曾纪泽和弟弟曾国荃多方寻觅,最终选定长沙岳麓山下的狮子峰作为长眠之地。然而让他们始料未及的是,这座陵墓自修建之日起就屡遭盗扰。上世纪50年代,附近村民竟公然盗取墓园石材修建猪圈、铺路。虽然部分珍贵随葬品得以保存,但盗墓活动在60年代愈演愈烈,墓室外部遭到严重破坏,大量文物被盗。

改革开放后,国家虽加强文物保护,但盗墓活动仍屡禁不止。1989年那起盗墓案中,盗匪使用专业爆 破手段炸开墓室,几乎洗劫一空。当考古队赶到时,只见墓室被翻得一片狼藉。值得庆幸的是,盗墓贼试图焚烧棺椁时因缺氧导致火势熄灭,内棺才得以保全。但更诡异的是,进入墓室探查的队员回忆称,他明明发出了拉升信号,外面的队友却毫无反应,绳索也无故晃动。这一离奇事件促使专家最终决定永久封闭墓室。

如今,这座历经沧桑的陵墓早已不复当年威仪。尽管国家投入大量资源保护,但流失的文物大多已难追回。曾国藩生前为国鞠躬尽瘁,死后却不得安宁,这种反差令人唏嘘。他的遭遇也折射出我国文物保护面临的困境——历史遗迹不仅承载着个人传奇,更是一个时代的集体记忆。守护这些文化瑰宝,需要全社会共同努力,让历史得以传承,文明得以延续。