网上流传着一个说法:中国人,一生都在与“湿气”较量。

这话虽带点调侃,却戳中很多人的困扰。尤其入秋后,天气转凉但雨水仍频,“湿邪”更容易找上门:晨起总觉得困得睁不开眼、舌头表面又白又厚、吃饭也没了胃口……此时正是调整饮食、健脾祛湿的好时机。

在众多祛湿食材里,茯苓绝对是一个非常好的选择。它被古人称为“四时神药”,不仅“药食两用”,还能温和地帮我们健脾、祛湿,安安稳稳度过季节交替。

“四时神药”——茯苓

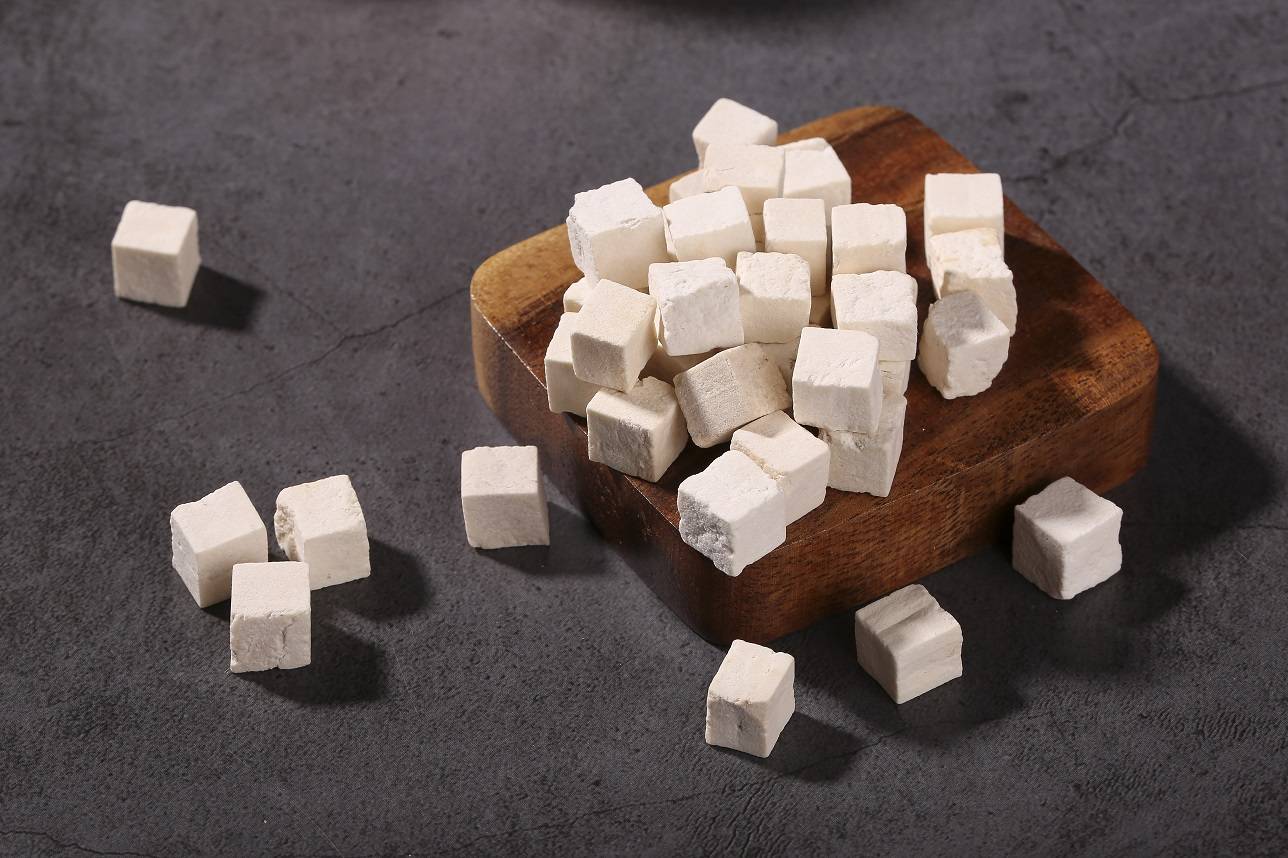

茯苓为多孔菌科真菌茯苓Poriacocos(Schw.)Wolf的干燥菌核。多于7~9月采挖,挖出后除去泥沙,堆置“发汗”后,摊开晾至表面干燥,再“发汗”,反复数次至现皱纹、内部水分大部散失后,阴干,称为“茯苓个”;或将鲜茯苓按不同部位切制,阴干,分别称为“茯苓块”和“茯苓片”。

【性味与归经】

甘、淡,平。归心、肺、脾、肾经。

【功能与主治】

利水渗湿,健脾,宁心。用于水肿尿少,痰饮眩悸,脾虚食少,便溏泄泻,心神不安,惊悸失眠。

*内容来源《中华人民共和国药典》(2020版)

茯苓四大功效,陪你健康度秋

01健脾开胃,以助消化

茯苓健脾补中的功效是非常好的,非常适合胃口差、消化不良的人群,搭配山药、白术等,煲汤或煮粥,能健旺脾气、促进消化。

02利水祛湿,以消水肿

茯苓有利水渗湿的功效, 《用药心法》记载:“茯苓,淡能利窍,甘以助阳,除湿消肿之圣药也。”尤其适合容易水肿、常感觉身体沉重的人,且茯苓的药性平和,不论寒热虚实体质均可使用。

03 养心安神,以治失眠

《神农本草经》记载茯苓能治疗“惊邪,恐悸”,“久服安魂,养神”。秋天容易心烦失眠,多梦易醒,用茯苓入膳或泡水,有助于使心神烦躁者静下心来,明显改善睡眠质量。

04 化痰祛湿,以治脱发

古人云:“百病皆由痰作祟。”头油多、爱脱发,很多时候是体内湿气太重,茯苓能利水渗湿,使湿邪得以化解,改善人体水循环,促使阳气升发、气血运行通畅。

茯苓怎么吃?3款家常食谱推荐

茯苓粥

食材:茯苓粉15克,粳米100克。

做法:粳米淘洗干净,放在锅内,加入茯苓粉和清水750毫升,武火煮沸后,再用文火煎20分钟,以米熟烂为度。可酌加味精、细盐和胡椒粉。

功效:此粥能健脾益胃,利水消肿。适用于脾气虚弱所致的慢性泄泻、水肿、小便不利和肥胖症等。

茯苓贝梨

食材:茯苓块15克,川贝母10克,梨1000克,蜂蜜500克,冰糖适量。

做法:将川贝母去杂洗净;梨洗净,去蒂柄,切成丁。将茯苓块、川贝母放入锅中,加入适量水,用中火煮熟,再加入梨、蜂蜜、冰糖继续煮至梨熟,出锅即成。

功效:清热润肺,生津止咳平喘。

山药茯苓瘦肉汤

食材:山药干10g、茯苓10g、瘦肉80g、生姜2片、红枣1颗

做法:瘦肉冷水下锅焯水去除血沫,捞出后与生姜、红枣、茯苓一同放入砂锅,大火煮沸后转小火煮30分钟,最后加入山药煮15分钟。

功效:瘦肉的优质蛋白能补充营养;红枣温和补血,与山药、茯苓搭配,既能健脾养胃,又能增强抵抗力,适合全家饮用——尤其适合老人、孩子或术后恢复期人群。

秋天调理身体,不用找复杂的方子,把茯苓加进日常饮食里,健脾祛湿、养心安神全兼顾。不管是煮碗粥当早餐,还是炖锅汤当晚餐,简单几步就能给身体“减负”,安稳过秋天~