| 527801728 | 2024-08-09 19:38 |

|

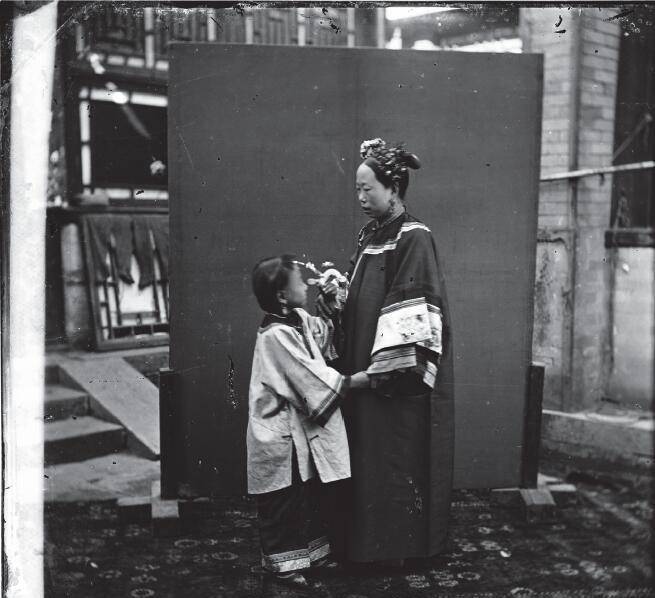

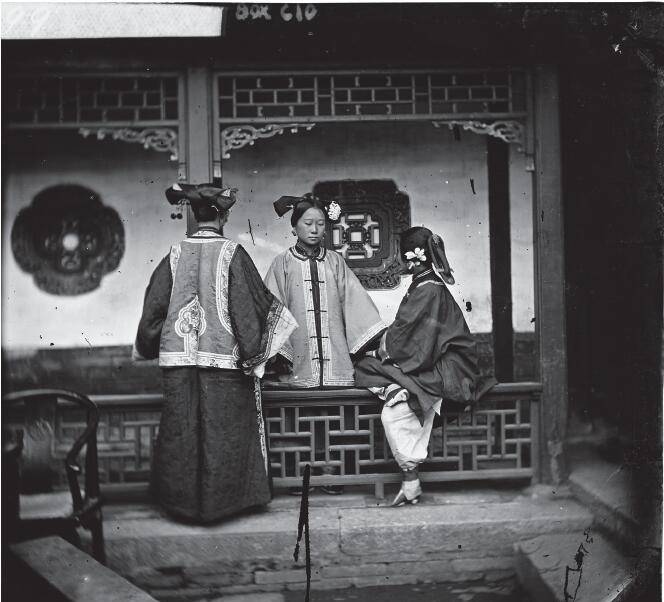

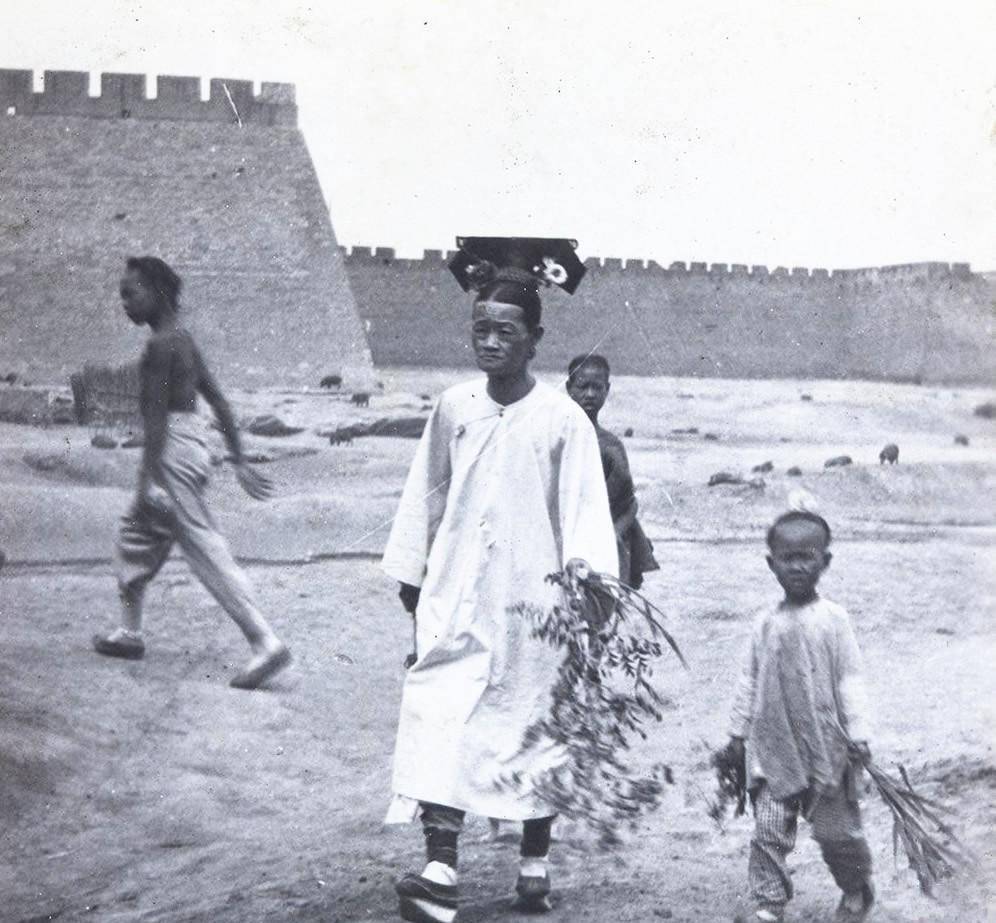

在清朝时期,男尊女卑的社会观念盛行,但与汉族妇女相比,满族妇女的地位却相对较高。这一点在裹脚这一传统习俗上就有明显的体现,汉族女子需要裹脚,而满族女子却不需要。这反映了百年前晚清时代满族女子的真实生活状态,与当今流行的清宫剧中呈现的形象截然不同。  老舍在自传体长篇小说《正红旗下》中描绘了满族女子的生活,通过一位大姑子的故事展示了当时社会对满族女性的期望和对待汉族媳妇的态度。在男尊女卑的社会结构下,大姑子的地位明显高于媳妇,她能够合理地支配家务,并以大姑子的身份得到社会认可。  满族女子的服饰也是彰显社会地位和身份的重要元素。外出时,她们通常穿着花盆底鞋,也称为旗鞋。据传说,满族入关后因未习惯裹足,反而对汉族女子的“三寸金莲”羡慕不已。为了遮盖自己的大脚,满族女子发明了花盆底鞋,这成为她们独特的穿着风格。  满族女子的发型也有多种选择,如大盘头、大蓬头、架子头、老样子等,其中以两把头发型最为常见。两把头是一种将头发束在头顶,分成两绺,形成横长式发髻,并在后面制作成燕尾式的扁髻,将发型束缚在一定范围内,使其走路时更显得庄重。  而满族上层妇女则在发髻上戴有形似扇形的冠,俗称旗头。这一头饰的使用非常讲究,体现了社会地位和身份的象征。乾隆甚至曾发表言论,规定旗妇应该佩戴三钳一坠的耳饰,以区别于其他女性。这一举措显示了当时社会对于妇女装饰和仪容的规范。  随着时光流逝,满族女子的生活和风俗逐渐成为历史的一部分。曾有一句俗语“鸡不啼,狗不咬,十八岁的大姑娘满街跑”,反映了满族女子未婚前可在街头自由行走的风俗。即便出嫁后,她们回娘家的时候也能保持相对高的地位,与当时汉族女子“嫁出去的女儿泼出去的水”的思想形成鲜明对比。  在满族女子的外观装扮中,除了发型和头饰外,对头饰的选择也非常注重。这体现了她们对于服饰搭配的用心和追求独特风格的态度。乾隆时期的规定则表明,社会对于妇女的服饰和装饰有着一定的规范和期望。  总体而言,通过对满族女子的外貌、服饰和社会地位的描述,我们可以更全面地了解晚清时代满族女性的真实生活。这迥异于清宫剧中对满族女性的刻板印象,更加真实地还原了历史时期的生活面貌。   |

|