| 527801728 | 2025-03-20 22:04 |

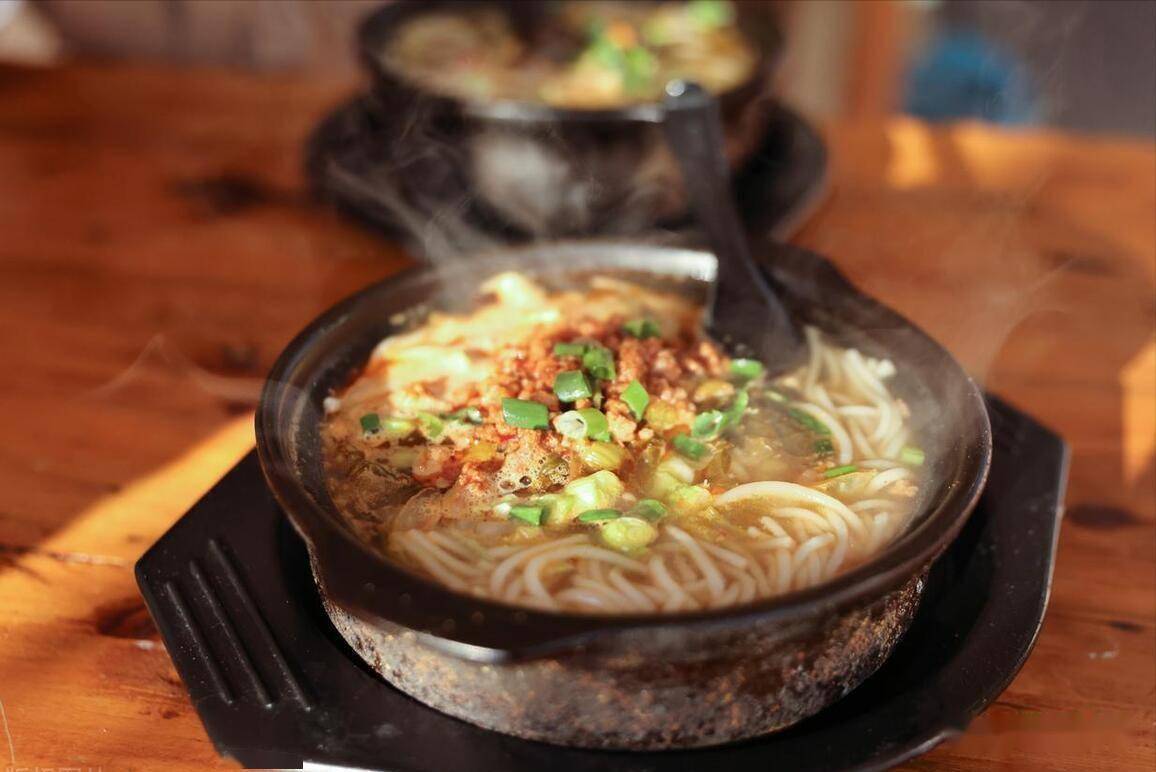

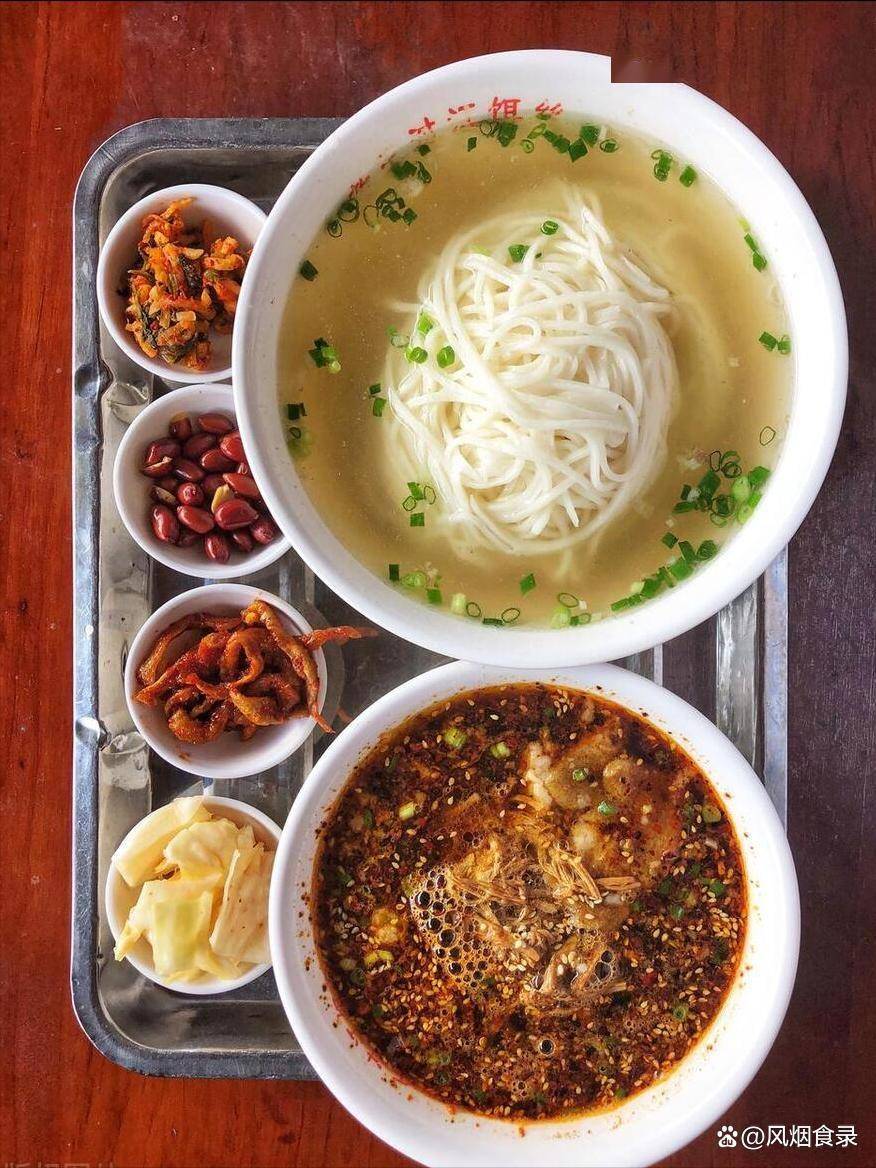

晨雾还没散尽,瑞丽江边早点摊的炭火已经旺起来。 "阿老表,甩碗米线?" 傣家阿妹麻利地舀起一勺牛苦肠熬的撒撇汤,浇在雪白的米线上, 这道传了八百年的"边地咖啡",苦中回甘的滋味, 是马帮汉子们走夷方时清热解毒的秘方。  转过街角就是景颇寨子,竹筒舂菜"咚咚"的节奏比手机闹钟还准时。 乌骨鸡撕成丝,和野芫荽、小米辣拌成血红血红的鬼鸡,酸辣冲得人眉毛跳舞。缅籍老板娘用夹生汉语招呼:"泡鲁达冰的才好喝!"  她家的缅甸奶茶撞上本地炼乳,泡着法棍面包干,甜得能留住赶集人的脚后跟。 夕阳西下时,整条街都是蕉叶包烧鱼的清香,傣家老波涛眯着眼抿口糯米酒: "当年马锅头在这点吃鱼,连鱼刺都要嗦三遍呢!"  「稀豆粉」 当第一缕晨光爬上傣家竹楼,瑞丽老街的铁皮棚子已飘出豌豆香。 老板娘麻利搅动着陶锅里的琥珀色浆汁,"要得啰!" 地道的云南腔混着木勺刮锅底的沙沙声; 这碗用古法熬制的稀豆粉,从滇西南马帮驮盐的年代就开始滋养边城人的胃。 舀一勺颤巍巍的豆羹,撒点辣子腌菜,泡两根现炸的"鬼火绿"油条。 老街坊蹲在条凳上吸溜着:"板扎得很!" 黏稠的豆香裹着酥脆,顺着碗边转着圈儿吃才够味。 您说这豌豆磨的粉能有几多讲究? 非得是澜沧江畔的老品种,慢火熬出能挂筷的稠度,方算对得起三百年的灶火传承。  「泡鲁达」 竹筐挑着碎冰的叮当声撞开暮色, 缅甸小贩的铝皮推车上,"泡鲁达"三个红漆字在暖光灯里摇晃。 这碗滇缅混血甜水,原是马帮汉子用椰丝面包蘸红糖水的解暑方子, 如今成了瑞丽夜市最俏的"星星盏"。 脆面包干刚浸透冰镇椰浆,缅甸紫米就缠上木瓜冻跳起圆舞曲。 穿筒裙的傣家姑娘咬着木勺笑:"比泼水节还爽神嘞!" 要晓得诀窍全在"半脆半绵"的火候, 非得让法国长棍面包吸饱椰香又不失筋骨,方对得起界碑两侧传了三代人的糖水秘方。 (注:文中"甩一碗"为云南方言"吃一碗","爽神"指畅快)  「过手米线」 德宏深山里的阿昌人常说:"糯叽叽的米线要捧在手心吃才板扎!" 弹润的米线窝成小团,豪气地拍在掌心, 浇一勺酸辣肉酱,再压上脆生生的山野腌菜。 当温热的米线与香浓的酱汁在口腔碰撞时, "吸溜"一声便吞下了整个滇西南的烟火气。 您可晓得? 最早的拌酱可是生剁的野猪肉,带着山林的野性。 如今改用熟肉虽少了些粗犷,倒让更多食客能安心喊出那句: "老板,再来一嘬!"  「泼水粑粑」 瑞丽江边的傣家竹楼上,阿嬢正麻利地裹着芭蕉叶。 这抹沁着蔗糖香的绿罗裙,原是七仙女斩魔时遗落的裙摆幻化; 糯米粉与红糖水在竹筒里打着转,裹进蕉叶便成了会呼吸的甜软。 当竹篾蒸笼揭开刹那,"多哥水(好吃)"的赞叹混着水花溅落声, 泼出一街筒裙翻飞的甜糯年节。 咬开绵密米香,红糖化作金汁在齿间流转,恍惚能听见远古魔王的怒吼被糯香抚平。 如今寨子里的小卜哨(姑娘)们仍守着古法: "红糖要比着月光熬,蕉叶要挑着露水摘", 这口传承千年的甜啊,连泼出去的水珠都裹着蜜糖色。  「傣味蜂蛹」 (双手合十作揖)"阿嬢,给消整点蜂儿宴噶?" 在云南坝子上,傣家人捧出金灿灿的蜂蛹时,总爱操着软糯的乡音逗趣。 这些土蜂、马蜂的幼崽在滚油里翻个身, 炸得外壳酥脆内里柔嫩,浇上酸辣开胃的"洋番茄汁", 撒把呛香的糊辣子,最后淋几滴青柠檬水, 嚯! 酸辣汁水裹着酥壳在舌尖炸开花。 老辈人说"蜂蛹赛人参",这话倒不假。 高蛋白低脂肪的蜂宝宝们,既是傣家待客的"最高礼", 更是刻进民族记忆的烟火诗行。 每有贵客临门,竹楼里便飘起油炸蜂蛹的焦香, 伴着"水!水!水!"的祝酒声,把山野的馈赠化作唇齿间的欢歌。 么么三,这等天地精华的吃法,你给要来尝尝?(挤眼笑)  「瑞丽饵丝」 (颠着竹篾簸箕)"阿表,甩碗饵丝嘛!" 瑞丽夜市腾起白茫茫的蒸汽,傣家阿嬢的案板上躺着月光浸透的米浆魂; 四百年前腾冲人把云南软米捶打成绸缎,成就了这柔中带韧的吃食。 沸水里滚三滚,捞起来挂着骨头汤的鲜, 淋上酱油染琥珀色,撒把糊辣子、嫩芹菜, 最后浇勺油鸡枞,"滋啦"一声激出山野魂魄。 老辈说"饵丝要吃得滑溜溜",竹筷挑起金丝缠银丝的浇头, 吸溜着汤头滑进喉咙,活脱是亚热带月光熬成的米膏。  「酸扒菜」 "阿孃,你家酸扒菜咋个酸得板扎?" 在镇康街头的炊烟里,总飘着这样热腾腾的对话。 这道滇西南的"酸辣情书", 用酸笋作墨,以筒子骨熬纸,把山野的酸、火塘的辣、土锅的香 都煮进了咕嘟作响的陶罐里。 老辈人说,酸扒菜的酸是山泉水养出来的。 青木瓜的涩、番茄的鲜、酸笋的醇,三股清泉在土锅里汇成江湖。 最妙是那筒子骨吊的汤头,油脂裹着酸香,把青菜煮得酥烂入味。 你可知? 早年有外乡客尝了口酸笋炖鱼,竟把鱼肉拨到旁边"这笋子比鱼鲜嘛!" 从此寨子里就传开了"吃笋忘鱼"的笑谈。  「缅甸酸辣面」 缅甸酸辣面的魂,就藏在这酸得舌尖打颤、辣得耳根发烫的江湖气里。 相传古时赶马人用酸木瓜和野山椒熬汤驱暑,一锅浓汤浇在弹牙的米线上,竟成了穿越千年的味觉图腾。 如今阿嬷们仍守着老方子——青柠汁漾开酸味,小米辣炸出红油, 再抓一把炸豌豆脆生生地撒上去,连汤带面嗦进嘴, 酸辣像孔雀翎毛扫过喉咙, 叫人忍不住跺脚喊一声:"勐拉!"(缅甸语:爽快) 。瑞丽师傅舀汤时总要念叨"十味调和",其实秘诀在土陶罐里——草果、香茅、刺芫荽慢煨三小时,浇头必选黑毛猪颈肉,肥瘦相间挂得住汤汁。 吃完这碗,五脏都醒透了,整个人都"赛雅罢"(缅甸语:舒服)咯!  「柠檬鬼鸡」 这道从祭坛走下来的野性美味,骨子里刻着雨林的魂; 早年间寨老们祭祀完山神,把乌骨鸡撕成丝,拌上野柠檬和魔鬼椒,吃得满手汁水淋漓。 如今土灶边还飘着古早智慧: 鸡要煮到皮肉将离未离时捞起,手撕的纹路比刀切更挂得住酸辣汁, 撒把刺芫荽,酸得人天灵盖发麻,辣得耳根子烧起火塘光。 别瞧这粗犷拌法,藏着傣家人的精细: 柠檬水要现挤不兑水,鸡丝得带着皮冻的胶质感。 瑞丽夜市总见食客嗦着手指喊"够味"; 其实暗号在后厨…… 土陶臼里春着香柳叶、树番茄,酸辣汁里偷渡了二十四种雨林气息。 三伏天就着竹筒饭来一碟,酸辣像孔雀翎毛扫过喉头, 冰镇酸角汁都压不住的野,汗珠混着柠檬香滚进衣领时, 才懂什么叫"摆楞呗"(傣语:灵魂出窍)。  「傣家牛撒撇」 "阿妹,来尝一口嘛~" 木炭火烤得牛肚滋滋冒油时,阿婆总会递来竹签串着的半熟肉片。 这道被称作"撒撇"的傣家古法菜, 裹着千年马帮的烟尘气,在瑞丽河谷里酿出了最板扎的滋味。 牛肚与牛肉经炭火亲吻后切作银丝,浇上胆汁调制的秘汁,像给食材披上琥珀盔甲。 唐代商队留下的食单里,早藏着"撒撇"二字, 而傣家人用香茅草和涮涮辣重新定义了这份酸辣。 当花生碎在舌尖炸开时,仿佛听见茶马古道的铜铃声, 这泼辣又温柔的滋味,可不就是活着的《蛮书》注脚? 走,克寨子里找那个戴筒帕的老波涛,他家的撒撇能让你吃掉整碗糯米饭!  "阿表,给是馋虫爬出喉咙啰?" 夜市霓虹映着傣家竹楼的剪影,酸辣香混着椰糖甜直往鼻尖钻。 快拎起竹筷克江边摊摊蹲起嘛! 管你甩碗撒撇还是舂鬼鸡,记得把汤汁舔干净, 老板娘见着要送碗泡鲁达呢! 莫害羞,学学隔壁桌老波涛: "阿妹,再来嘬柠檬鬼鸡,辣死算我的!" (挤眼睛)你给敢来挑战这份滇西野味? |

|