| 527801728 | 2025-05-03 21:59 |

|

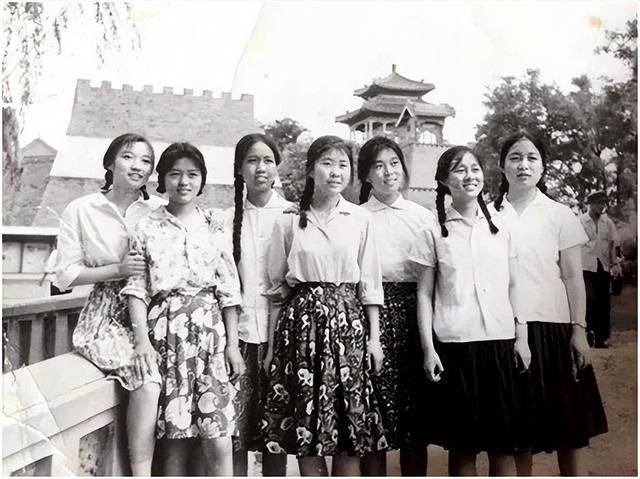

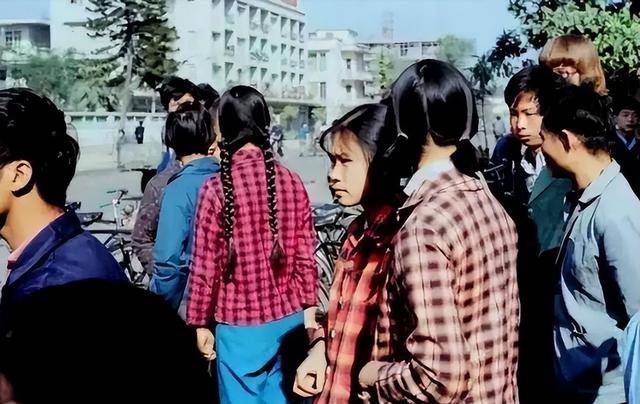

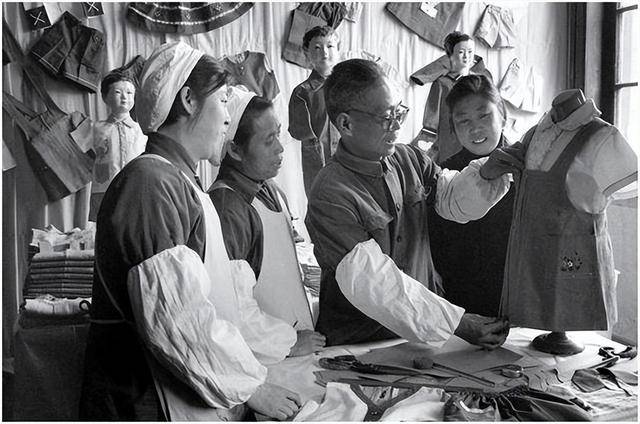

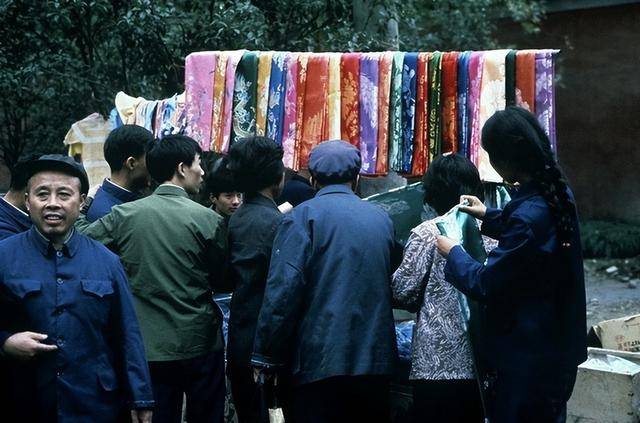

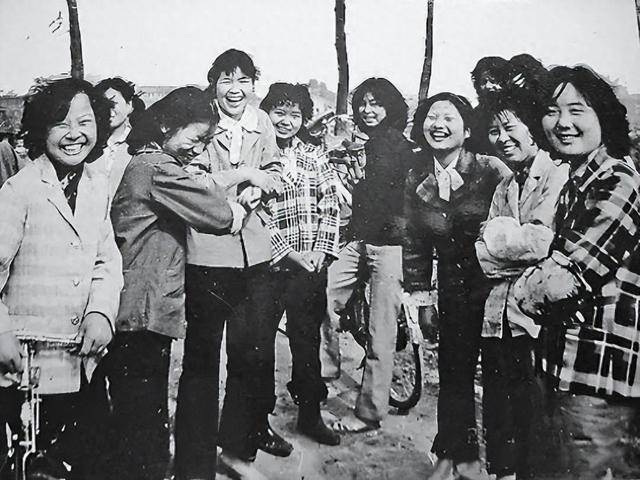

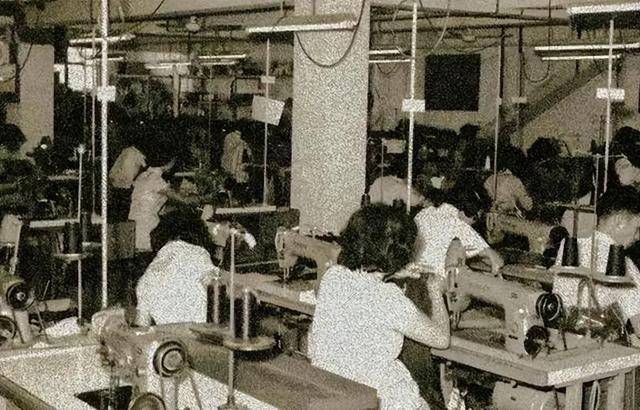

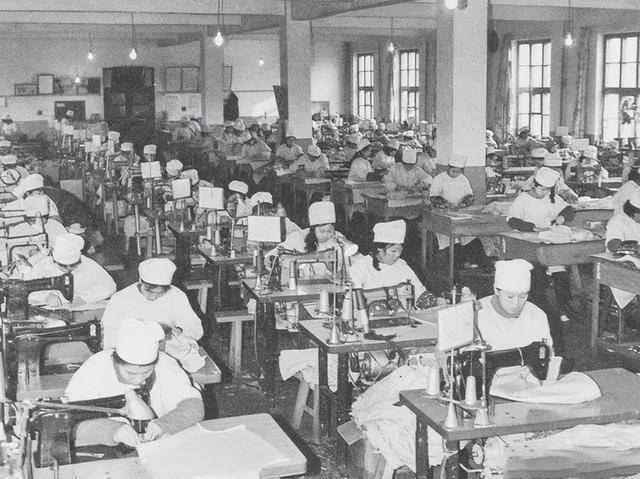

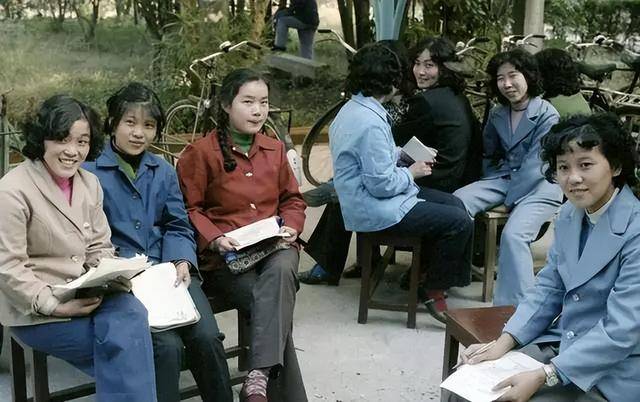

每个时代都有当代人各自喜欢的时尚,尤其是穿衣服的风格,它更能体现百姓的生活情况和精神状态。 现在的时尚界可谓是百家争鸣,年轻人可选择的风格也变得更多,不过在七、八十年代时,人们的眼光却出奇的一致,那就是“的确良”。  当时的“的确良”就像现在的手机,十分普遍,无论是穿的还是盖得,都有它的身影。 可时过境迁,曾经风靡全国的“的确良”却早已销声匿迹,但很多人不知道的是,它并没有离开人们的生活,而是换了一个更鲜为人知的名字。  的确良的由来 都说“新三年,旧三年,缝缝补补又三年”,在建国初期,国内的工业基础还十分薄弱,百姓在吃穿用各方面都比较紧张。 当时,人们穿的衣服大多都是“粗布衣”,后来国家启动了棉布计划定量供应,开始按照人头发放布料,而“布票”也是这个时候诞生。  按照规定,童装、边布和五寸以下的布料,都需要按实收票,而蚊帐布料则按两斤折收布票,这就导致每个家庭分到的布料都十分紧张。 再加上,在1956年时国内还遇到了严重的水灾,导致大面积棉田减产,纺织业的供应减少也使得百姓可使用的布料更加紧张。 对于普通家庭而言,一年到头都很难见到一件新衣服,而且棉布又非常容易损坏,所以人们只能一个接一个的打补丁,于是就有了“新三年旧三年,缝缝补补又三年”的说法。  当时,心系民众的毛主席敏锐地察觉到了百姓的穿衣艰难,于是便提出引进一些“化纤”的想法。 化纤很早就在国际上流行开来,英文名叫“Dacron”,国内最先尝试的地区是广东一带,而当地人就给化纤起了一个很独特的名字“的确靓”。  在引进化纤的理念开始推行后,化纤逐渐流向北方地区,可北方话跟广东话又有着很大的差异,所以就把“靓”听成了“凉”,于是北方人就称其为“的确凉”。 可穿过这种衣服的人都知道,化纤不如棉布吸汗、透气,根本没有“凉快”的特点,但它却非常好洗、干的也快。 最重要的是,化纤比棉布更结实,就算穿很久也不会损坏,更不用打补丁,所以人们冲着它良好的特质将其改名为“的确良”。  的确良的发展 自从的确良进入百姓的生活后,人们就对它爱不释手,不论是男女老少、帅哥靓女,拥有一件的确良就是街上最靓的崽。 当时,男孩的标准形象是脚踏一双白球鞋、身穿蓝布裤,胳膊肘上套件缎面般软化的“的确良”,再剪个寸头往街上一站,那就是彻头彻尾的“酷哥”。 正值豆蔻年华的女孩,穿上的确良的白裙子,再头上一层衬裙,走起路来裙角飞扬、仪态万千,是那个年代最美的一道风景线。  在1994年《北京日报》文章《回望那个年代》中有一段话:一条表姐舍不得穿的“的确良”长裤,一件妈妈的“的确良”上衣,让我凑足了行头,后来好多年都是我炫耀的资本。 由此可见,当时的“的确良”就是当之无愧的时尚顶流,但由于它需要从国外引进,所以百姓得到的数量更是少之又少。  为了满足人们对时尚的追求,毛主席又提出引进生产化纤的技术,而经过深思熟虑后,最终于1972年,将四大化工化纤中最大的一套化纤项目定在了辽宁辽阳。 从零到一的过程十分艰辛且动容,其中最令人印象深刻的便是那句:只要骨头不散架,就要拼命建辽化。  这是一位名叫“黄雪官”的副排长提出的口号,当时他的胃病已经严重到了出血的地步,可当家乡被圈定为化纤建设地之后,黄雪官却义无反顾地投入到了工作中。 有了毛主席的英明决策,再加上无数个黄雪官的舍命奋斗,在7年4个月之后,中国最大的化纤基地成功建成。  从1981年9月开始,辽化每年都能生产出7.4万吨化纤原料,这样的产值相当于430万亩的棉田产量。 更令人动容的是,辽化的建立也让国内有了时尚的概念,因为在这之前人们穿的粗布衣只有黑、蓝、灰三种颜色,这也因此被外媒称为“蓝蚂蚁、黑蚂蚁”。  可有了足够的“的确良”之后,人们的衣服不会再起褶,颜色也多了起来,女孩穿上了碎花裙,男孩将衬衫塞进了裤腰里。 这种种现象都足以表明,的确良的出现具有划时代性,它让国内百姓的生活焕然一新。 那问题来了,当时风靡全国、影响了两代人的的确良,如今为何消失了呢?  的确良走上的下坡路 随着“的确良”的产量日益提高,它不再是人们逢年过节才舍得穿的珍品,人们的穿衣压力也减少了很多,所以通行了30年的“布票”彻底消失。 与此同时,纺织品的产量也有了巨大的进步,这时人们发现,棉布虽然容易损坏,但穿着舒服、透气。  反观的确良,它透气性差,夏天时容易产生静电,冬天时也不容易保暖,更重要的是,要是身上有水、有汗时,的确良会粘在身上,如果是女孩的话很容易走光。 所以,的确良就慢慢地退出了历史的舞台,到了如今人们更倾向于舒适的棉料,“的确良”的存在感也变得更低。  从事实来看,“的确良”只是被时代淘汰,但它做出的贡献是无法磨灭的,而且也不用为“的确良”的消失感慨灰心,因为现在的它依然活跃在人们的生活中,只是换了一个名字“涤纶”。  涤纶也叫“聚酯纤维”,是如今市面上大部分衣服的主要材料,只是因为它是化工合成的,所以用它做出来的衣服价格也更便宜。 不仅如此,涤纶的特性也依旧存在,那就是容易起静电、耐热性差、吸湿性差、透气性差,所以人们也常调侃道:“不是衣服太差了,是我太穷了!”  总结: 的确良见证了我国的发展历程,它的流行不仅是一种物质文化的体现,更是一种社会心理的反映,同时也代表了人们对美好生活的向往与追求。 参考资料: 北京日报 《时髦不过“的确良”》  |

|