| huozm32831 | 2025-06-16 17:35 |

|

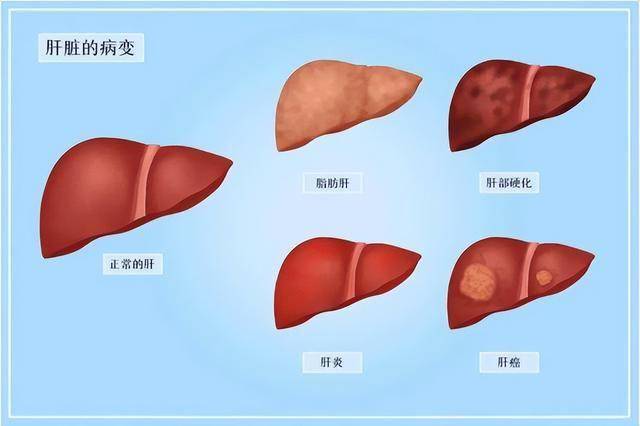

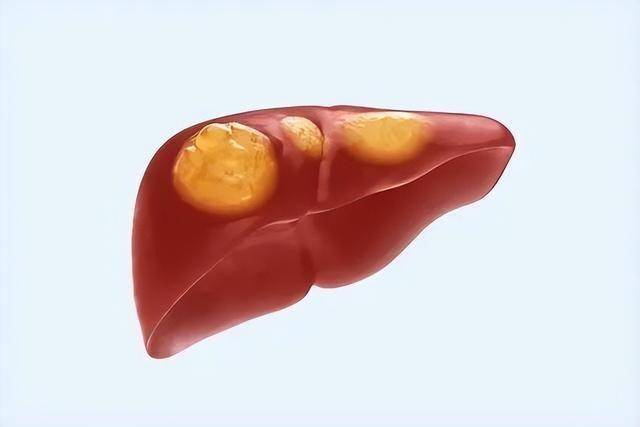

脂肪肝为何成了年轻人的“时髦”通病?别笑,以为只是胖子的问题,这事背后,可没那么简单。  先给个伏笔:看似毫不相关的生活细节,竟是脂肪肝的“隐形推手”,接下来慢慢揭开。 年轻人注意力涣散,生活节奏快,靠打卡APP、刷短视频解乏,但这也催生了几个看似不起眼却狠劲儿十足的零食杀手。 第一类——高果糖玉米糖浆甜饮料。 一杯500毫升可乐含果糖近60克,相当于12勺白糖。 国外研究发现,连续12周每日饮用含糖饮料,参与者的肝脏脂肪含量增加了31%(P  这说明:喝一瓶可乐,肝就默默地“吃”了一把糖。 这个数据不仅提示甜味饮料能导致脂肪肝,也说明短时间反复摄入高果糖,人为把肝往“油池”推。 可这些饮料时常出现在年轻人办公桌上、聚会时段里,甚至中午“划水”时也能一口气喝掉。 第二类——烘焙零食,尤其是那种“蔓越莓饼干”“芝士味夹心饼干”。 吃起来像享受,实则脂肪与反式脂肪酸的“小火车”开进消化系统。 国外芬兰一项为期半年研究显示,平均每天多摄入5克反式脂肪,肝功能指标ALT和AST均会上升15%以上,并且脂肪肝发生率比低摄入人群高出约25%。  每一盒小饼干背后,是年轻肝脏加班的节奏。 更别提油炸口感的“厚切洋芋片”,其含油量常超过30%,这些热量直接转化成肝脏中的脂肪储备,加重肝细胞负担。 第三类——乳制品零食,像起司条、奶酪棒这类。 大家都以为奶制品有钙补益健康,可稍不留神,饱和脂肪也不少。 意大利临床观察发现,摄入高饱和脂肪乳制品群体,与低摄入群体相比,其肝脏脂肪量高出18%。 虽然钙有益,但饱和脂肪超标,对肝还是造成压力。  再加上有些产品为了口感,动辄又加了香精或糖“调味”,等于给健康加了双保险:让肝更忙碌,脂肪更难分解。 第四类——能量棒/健身零食。 乍一看是“健身救星”,实则不少是高脂高糖预包装食品。 一项美国运动营养学会报告指出,这类零食每份能量可达350–500千卡,脂肪含量高达20%以上,糖量居高不下。 许多人健身后,以“补给”为名狼吞虎咽,结果脂肪摄入超标,肝脏无处消化,久而久之,小脂肪团就扎堆,慢慢变成脂肪肝。  即便每天运动,若饮食结构没改,肝照样会“罢工”。 再反驳一个常见观点:有人说粗粮就好,吃点玉米、全麦面包就行了。 医生指出,仅靠粗粮尚远远不够。 粗粮摄入可以改善肠道菌群、降低胰岛素水平,但它并不能抵消高糖、高脂零食的综合冲击。 粗粮像是清理房间的人,扫得再勤,垃圾如果源源不断进来,最终还是堆满。 更何况,粗粮如果吃得不配比例,反而会让进餐结构失衡,长期也可能引发胰岛素抗性。  换句话说,粗粮是基础,但不能算“万能盾”。 另外一个常被忽视的“潜伏陷阱”:信息碎片化带来的“健康信息焦虑”。 年轻人刷数据,看到某博主说“零糖饮料无碍健康”,立马就信,结果换成甜味剂饮料。 不过国外哥本哈根大学最新研究提示,频繁饮用人工甜味饮料,可能干扰肠道菌群,间接导致脂肪合成加速,肝脂肪反而增加。 也就是说,把零糖等同于零负担,典型陷阱。 年轻人还没来得及反思,就被零糖“打了个措手不及”。  再深一点:一个看似与脂肪肝毫不搭界的话题——生活中的“非结构化压力”。 不是工作压力,而是比如微信红包、抖音点赞、阅读陌生人成功案例时的心理负荷,这种碎片化的情绪波动,会增高皮质醇水平。 而皮质醇一旦常年偏高,会促进脂肪往腹部和肝脏集中。 一个荷兰队的队列研究发现,皮质醇高者,脂肪肝风险增加1.7倍。 你可能笑说,这算啥零食?但这些“无形的零食”正在通过你的一天,不断“投喂”肝脏。 把情绪当零食吃,结果肝受罪。  要防脂肪肝,必须从饮食+心态双向下手,把这四类零食先划为“限入区域”。 不像减肥可以靠节食凑效果,脂肪肝需要更精准。 监测不仅是体重,还有肝功能指标和肝脏超声。 国外一项长期随访(平均随访4年)显示,坚持戒掉上述四类零食者,肝脏脂肪含量平均下降了23%,ALT降幅近28%。 这不是偶然,而是干实事儿的回报。 回到那句伏笔:看似毫不相关的生活细节。  比如,半夜刷手机,情绪起伏,下一刻可能去翻冰箱找包装零食;办公桌上那个奶酪条,只是一时“嘴闲”,可能导致肝累积负担。 心态和胃口、手指滑屏、脑子兜圈子,构成一套危险联动。 而这套联动里,最可怕的是“零糖谬误”与“信息压榨”。 最后给一句哲理:身体是数据模型,肝是算法核心。 若让糖、脂肪和压力这些“错误输入”长期参与计算,输出结果就只能是“脂肪肝”。 但若纠正饮食输入,再带入“清醒的心态”,身体会自动修正算法。  减少这四类零食、甄别甜味剂误区,搭配适度粗粮、规律运动和情绪管理,才是真正从源头重写“肝脏算法”的方式。 |

|