| jjybzxw | 2025-09-18 10:40 |

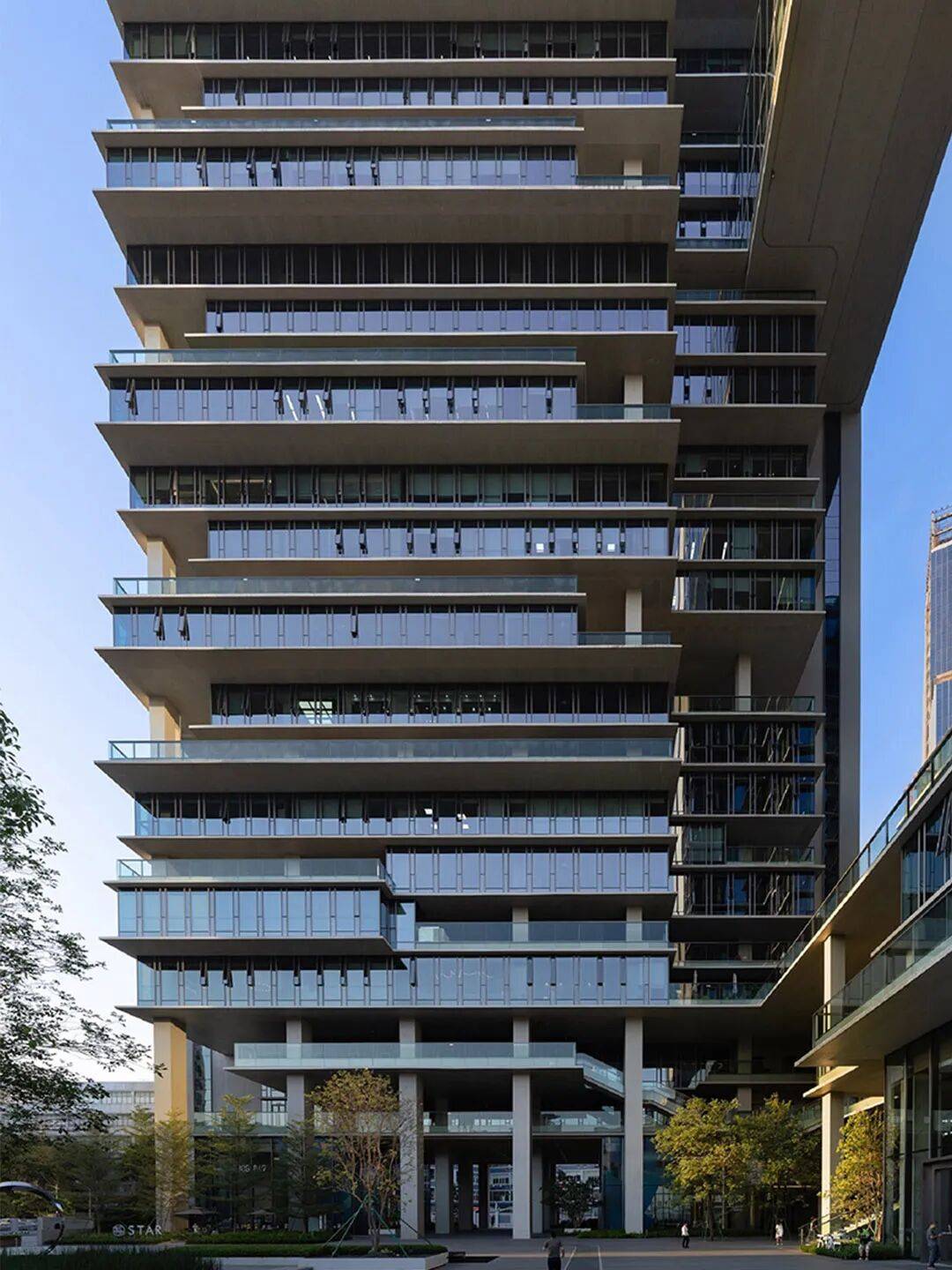

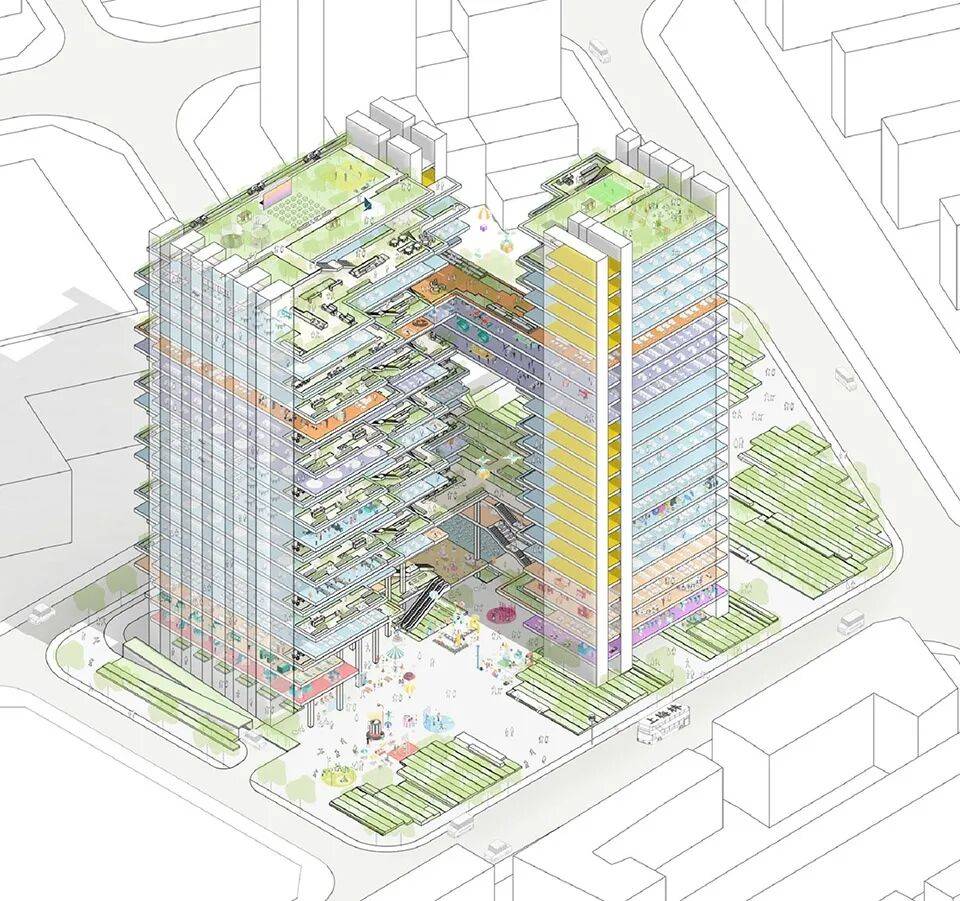

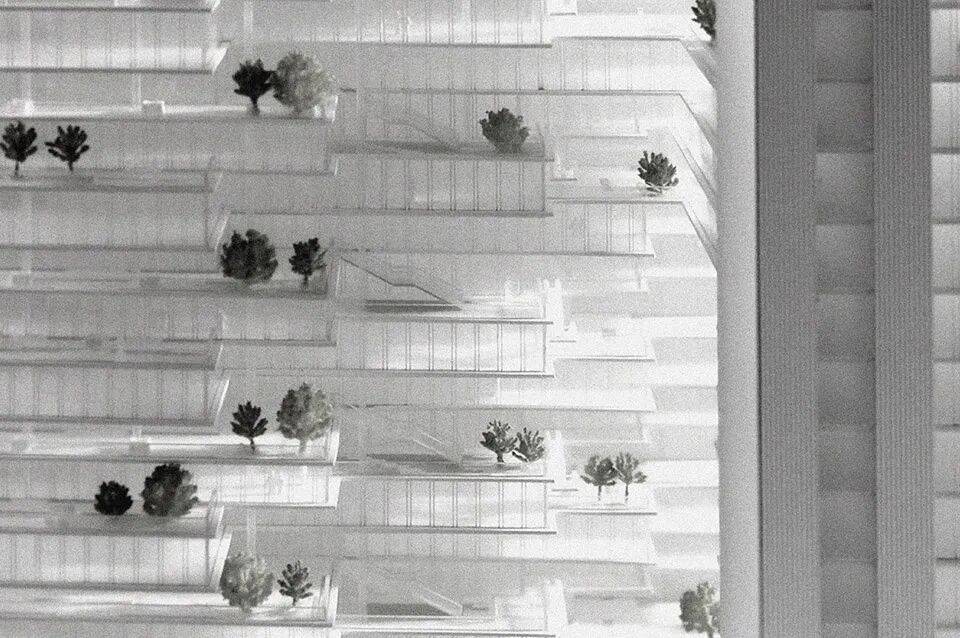

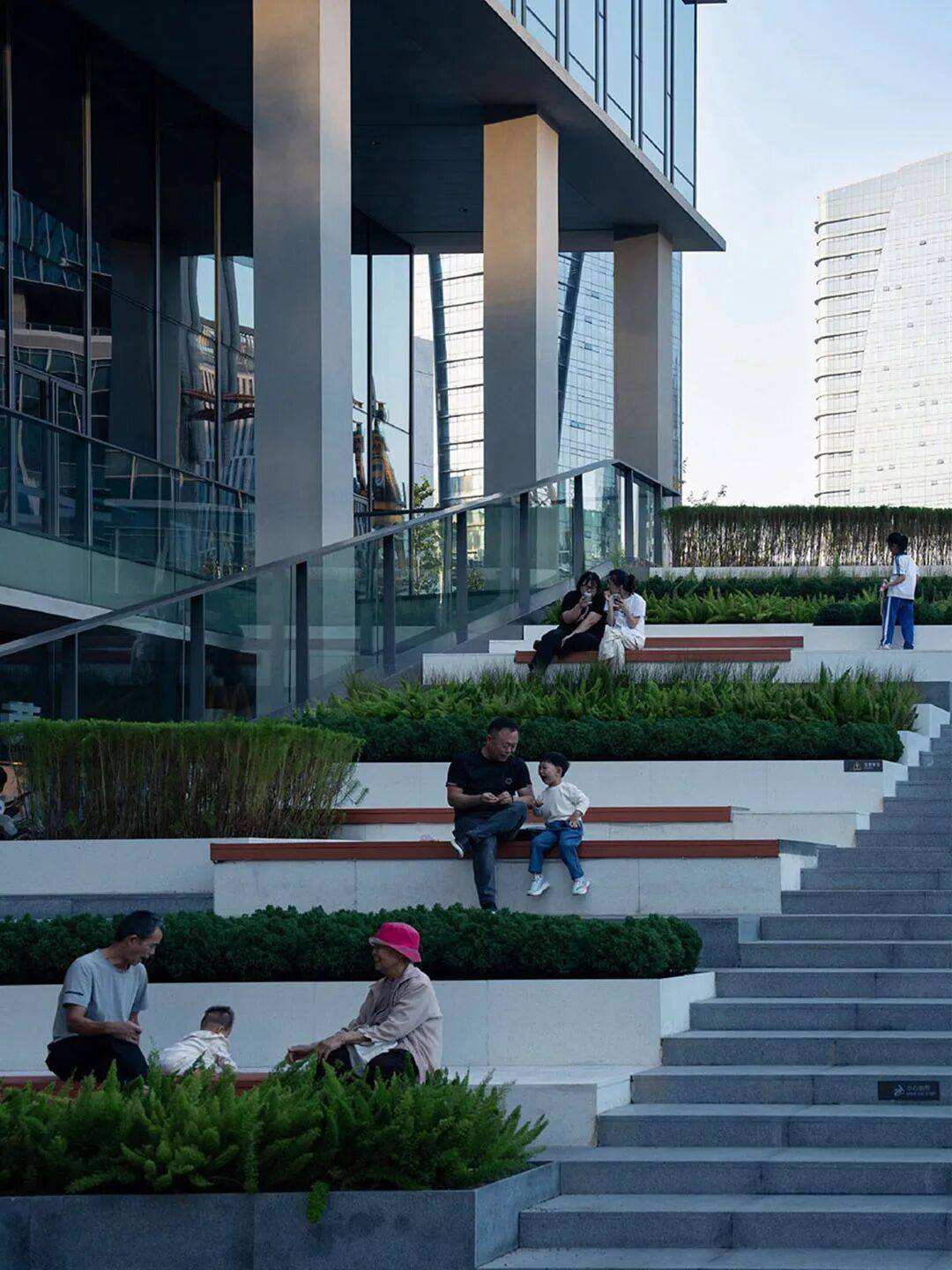

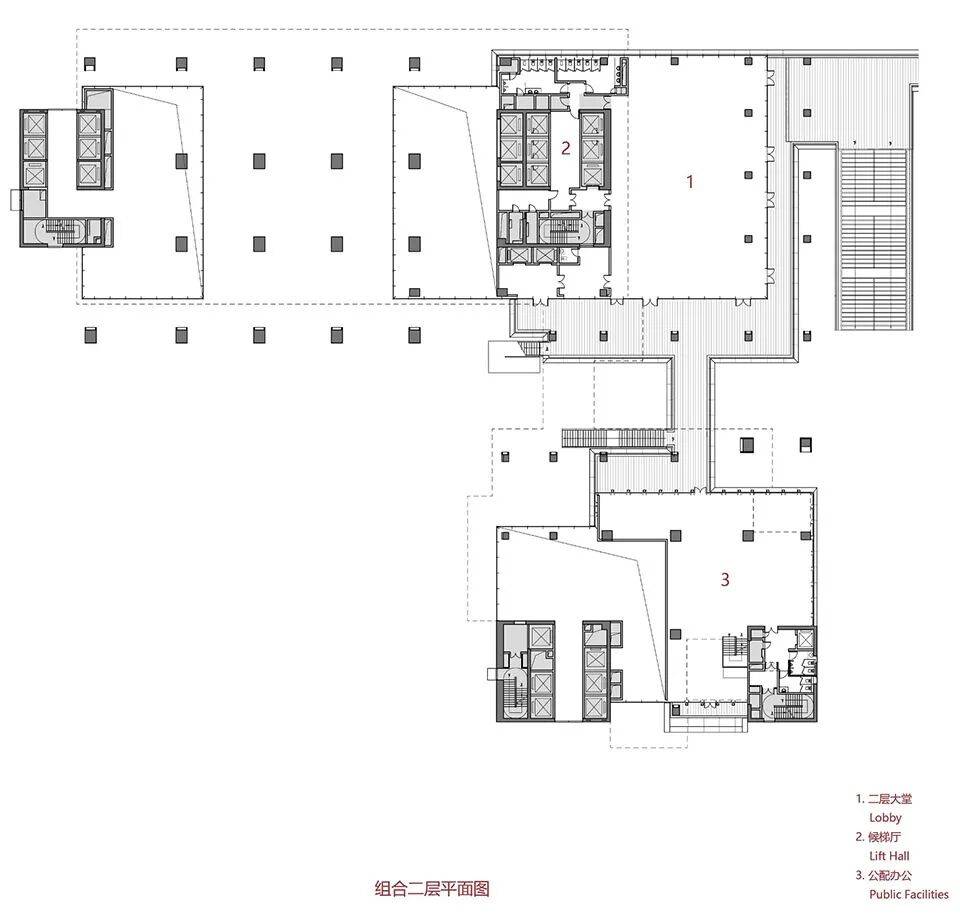

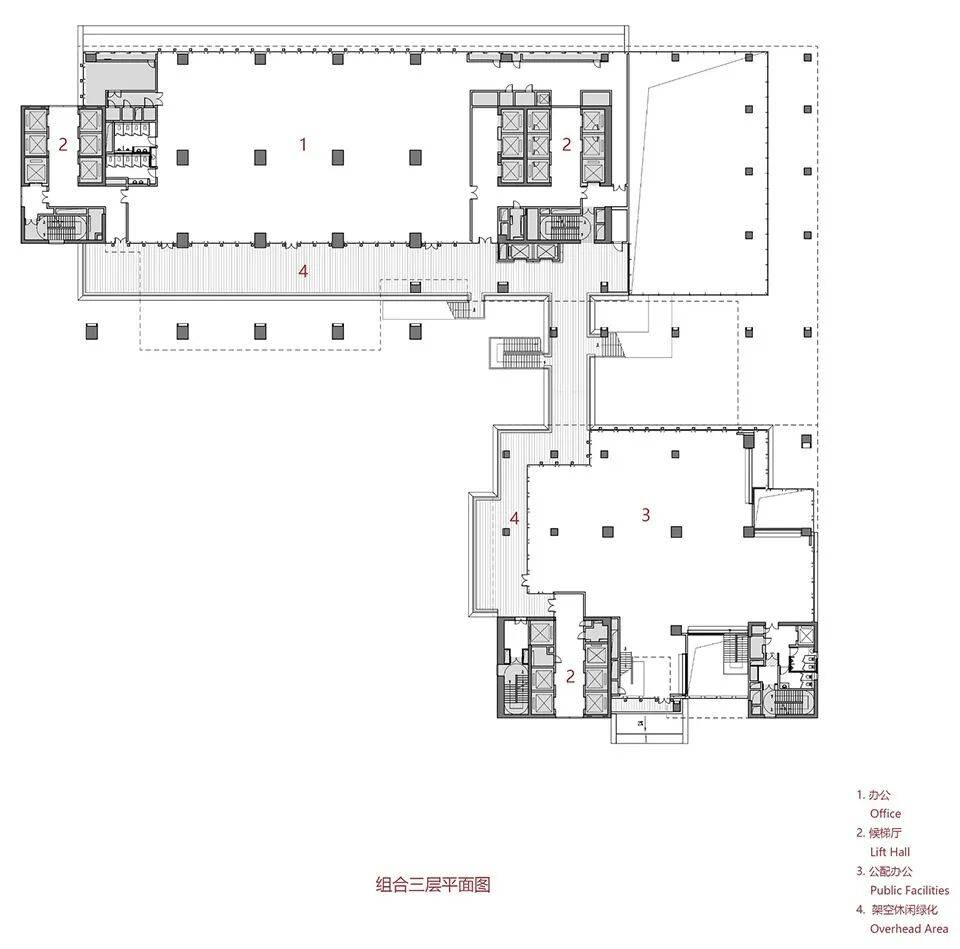

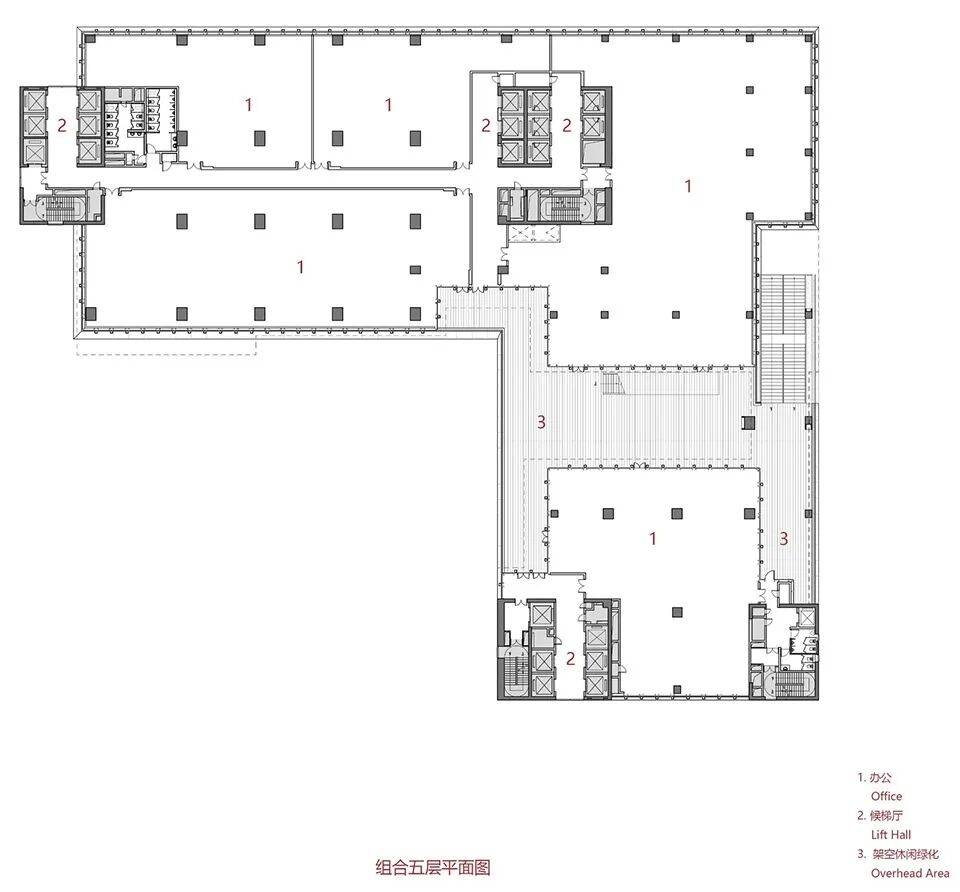

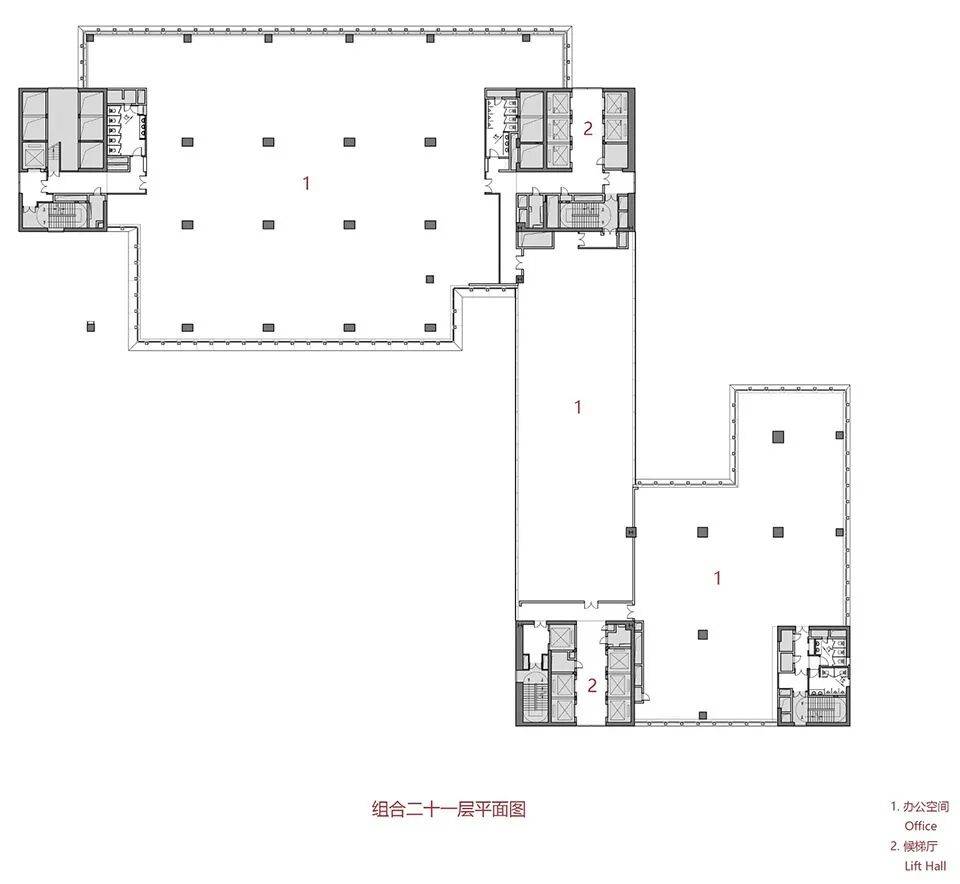

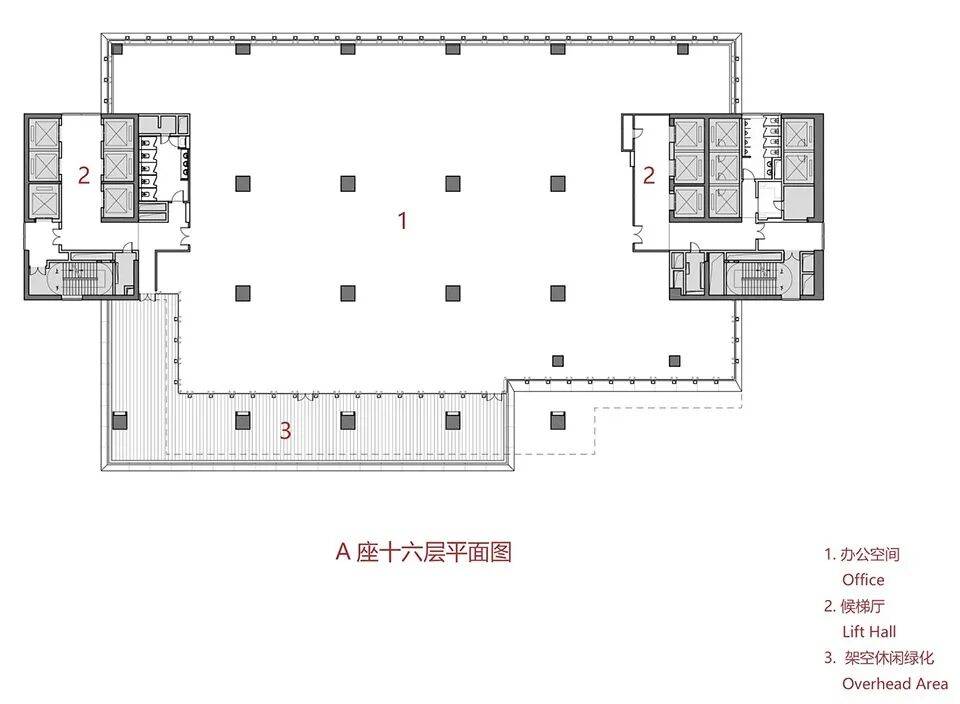

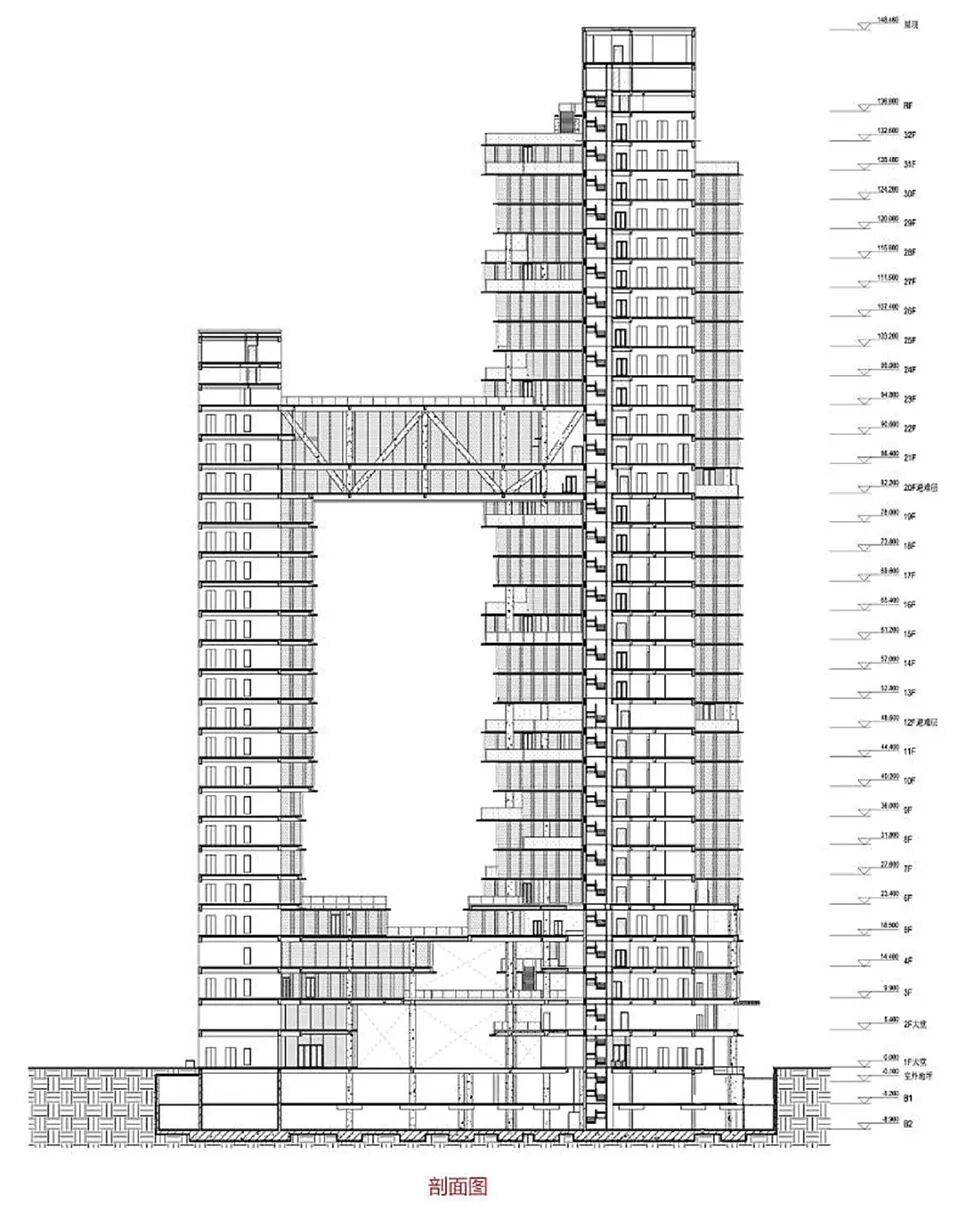

©方芳  ©张之杨  ©方芳  ©袁小宜  © 樊钊明  ©方芳  © 樊钊明 深圳市相比很多城市而言是一座新城,但经过40余年的发展,市民的真实的需求,丰富着城市多样性与魅力。项目位于梅林,梅林最早因为漫山遍野的杨梅林而得名,位置在光鲜繁华深圳中轴线北侧,它是城市的“B”面,是中心区的“里子”——充满生活烟火气息与社区感,虽然建设密度很高,但仍身具深圳难得的悠然自在与松弛感。在这里“新”与“旧”并非对立,而是两种不同城市DNA的碰撞——老社区的“小尺度”(街巷、骑楼、街铺)与新深圳的“大 尺度”(摩天楼、快速路、科技园区)之间,是否存在一种“新尺度”,能让两者共生?  ▲项目外观©方芳  ▲项目外观©张之杨 这座智能创科大厦的尝试,正是要创造一种“新尺度”的缝合体系——既不大到割裂社区,也不小到无法承载未来的使用。“深圳性”的实验在这里继续:它不是小,也不是大,而是“刚好能链接两者”的尺度;它不是怀旧,也不是未来,而是“让时间分层可见”的建造;最终,这座大厦或许会成为一种“深圳特有物种”:根扎在梅林的泥土里,但枝叶在云端更新。  ▲智能创科大厦外观©樊钊明 项目背景 本项目位于深圳市梅林-彩田片区,凯丰路与梅华路交叉口西北侧,北接城市主干道梅林路,东接城市次干道凯丰路,南侧临近城市快速路北环大道。场地方正,东侧与社区公园及相邻,南侧远眺莲花山公园。但地铁的斜穿给建筑布局带来的很大的困难,若沿斜切线控制轮廓,将产生不好用的斜向建筑平面,而且地面以上的建筑布局并不因地铁的斜穿带来更好的机会,我们希望通过设计解决这个不必要的缺陷。  ▲形体生成©悉地国际东西影工作室  ▲深挑檐下的公共空间©樊钊明 一个多零层控制和容差共存的高密度动态系统 定义一个建筑生成的模数,清晰界定服务空间与被服务,作为灵活使用的大平面适应办公生活的多样需求,控制服务空间的边界,并为其生长界定边界。垂直方向定义四个“零层”为高密度社区提供空间补偿。在这个基础之下,工作与生活将继续塑造建筑,与其说我们是在设计一座建筑,我们更愿意称之为在建造一个中性框架系统:水平南方的檐下空间正在参与与融入随机又秩序井然的梅林的社区环境,它忠于个体欲望,产生丰富的多样性,展现旺盛的生命力。  ▲分析图©悉地国际东西影工作室  ▲建造一个中性框架系统©樊钊明  ▲建造一个中性框架系统©袁小宜 同一屋檐下的社群共同体 这是一栋由层板和挑台交错穿插,垂直分组而成的办公社区。建筑从外观上摒弃了传统高层办公封闭固定的轮廓,将自然和日常生活带回到每一个楼层,随时可达的檐下空间将引发人的情感,创造空间与时间的对话。工作之余,我们鼓励每一个人走出办公室,来到“社区阳台”,与人,与自然充分交流:当办公楼里的精英与老街坊共享一个垂直村落,这种生活不是精心设计的主题公园,不是乌托邦式的强制融合,而是一种有社群认同的共同体。  ▲模型©悉地国际东西影工作室   ▲“社区阳台”©樊钊明  ▲“社区阳台”©张之杨  ▲公共空间©袁小宜  ▲深挑檐下的公共空间©袁小宜  ▲深挑檐下的公共空间©方方 开放、轻盈、绿色,有阴影的南方性 低区,我们强调建筑的复合功能与开放性,并将绿化与深挑檐下的公共空间结合,平坦的檐口给人轻盈的视觉感受,南方的阴影是街头的微型气候站,是亚热带的社交催化剂,是市民的免费客厅。  ▲生态图示©悉地国际东西影工作室   ▲绿化与深挑檐下的公共空间结合©方芳   ▲夜景©樊钊明 项目图纸  ▲场地平面©悉地国际东西影工作室  ▲组合一层平面©悉地国际东西影工作室  ▲组合二层平面©悉地国际东西影工作室  ▲组合三层平面©悉地国际东西影工作室  ▲组合四层平面©悉地国际东西影工作室  ▲组合五层平面©悉地国际东西影工作室  ▲组合二十一层平面©悉地国际东西影工作室  ▲A座十六层平面及B座标准层平面©悉地国际东西影工作室  ▲剖面©悉地国际东西影工作室 项目名称:智能创科大厦 项目类型:办公建筑 设计方:悉地国际东西影工作室 项目设计:2020年 完成年份:2023年 主创建筑师:朱雄毅,王照明 设计团队:杨益,邹力,朱俐茜,廖辅鸿,康祖贤,刘洋,叶毅喆,王亚斌,周密,卢青松 项目地址:深圳市福田区梅林凯丰路与梅华路交汇处西北侧 摄影版权:樊钊明、方芳、袁小宜、张之杨、朱雄毅 合作方:施工图设计:深圳市华阳国际工程设计股份有限公司 机电顾问:广州澳希机电工程设计顾问有限公司 幕墙顾问:深圳市朋格幕墙设计咨询有限公司 室内设计:上海慕雅建设工程有限公司 景观设计:BOX 盒子实践 泛光顾问:深圳大观联合照明设计有限公司 绿建、海绵顾问:深圳绿合环境科技有限公司 标识顾问:本质设计 客户:深圳市福科产业运营管理有限公司、深圳天源迪科信息技术股份有限公司、诺德投资股份有限公司、深圳市禾望电气股份有限公司、深圳市万禾天诺产业运营管理有限公司 |

|