| huozm32831 | 2025-09-18 11:43 |

|

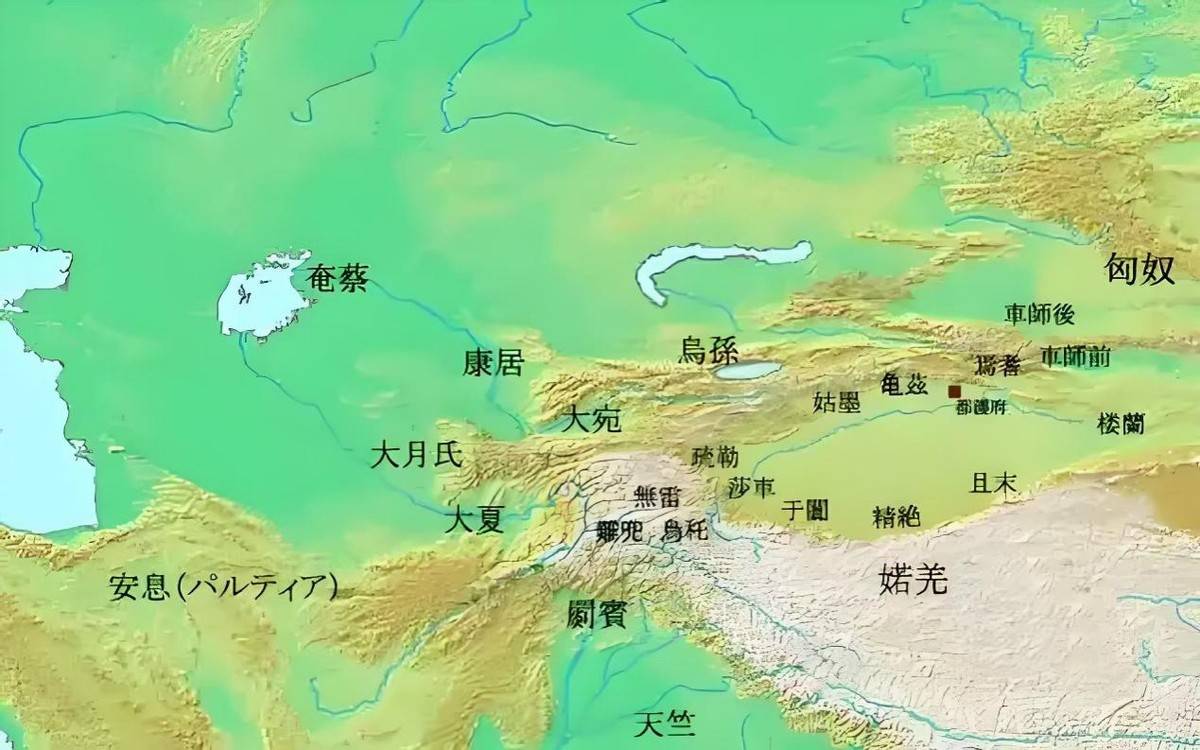

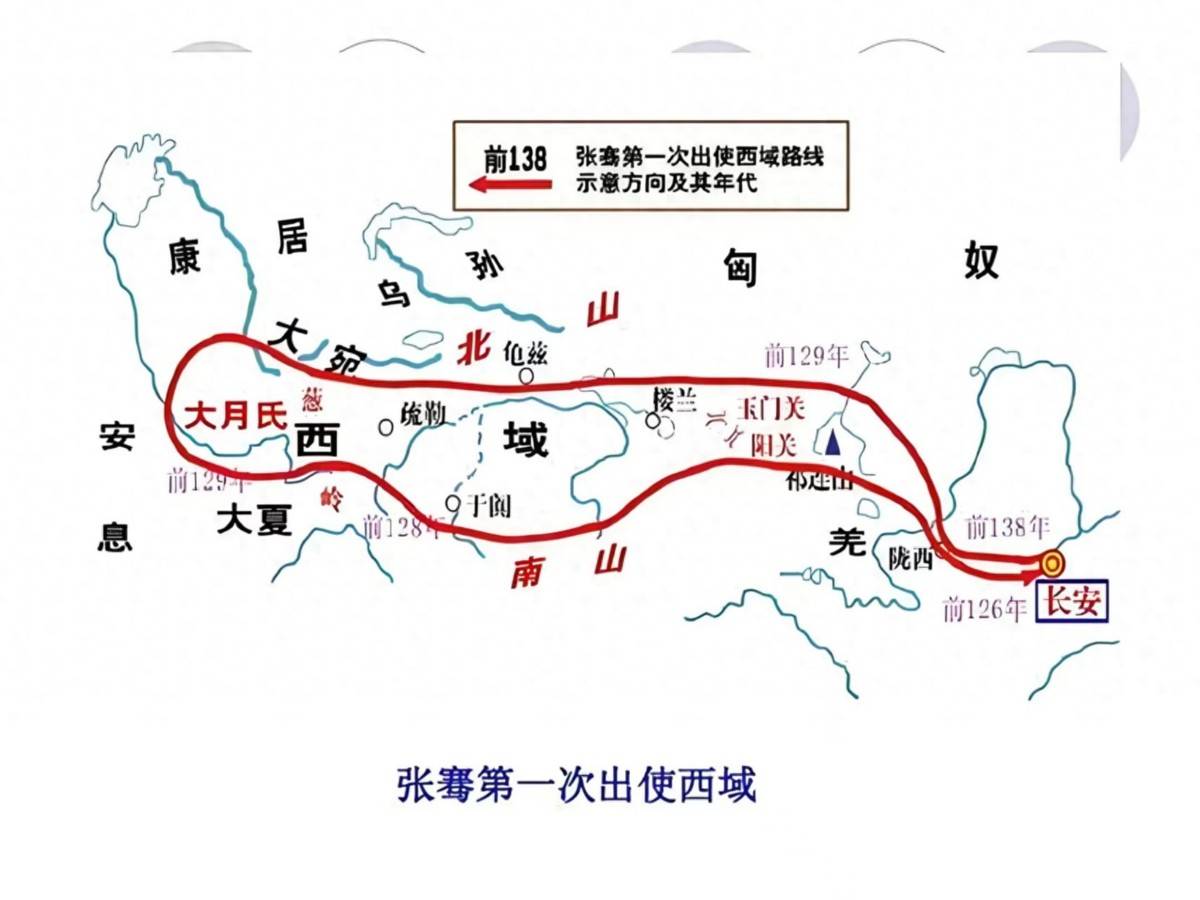

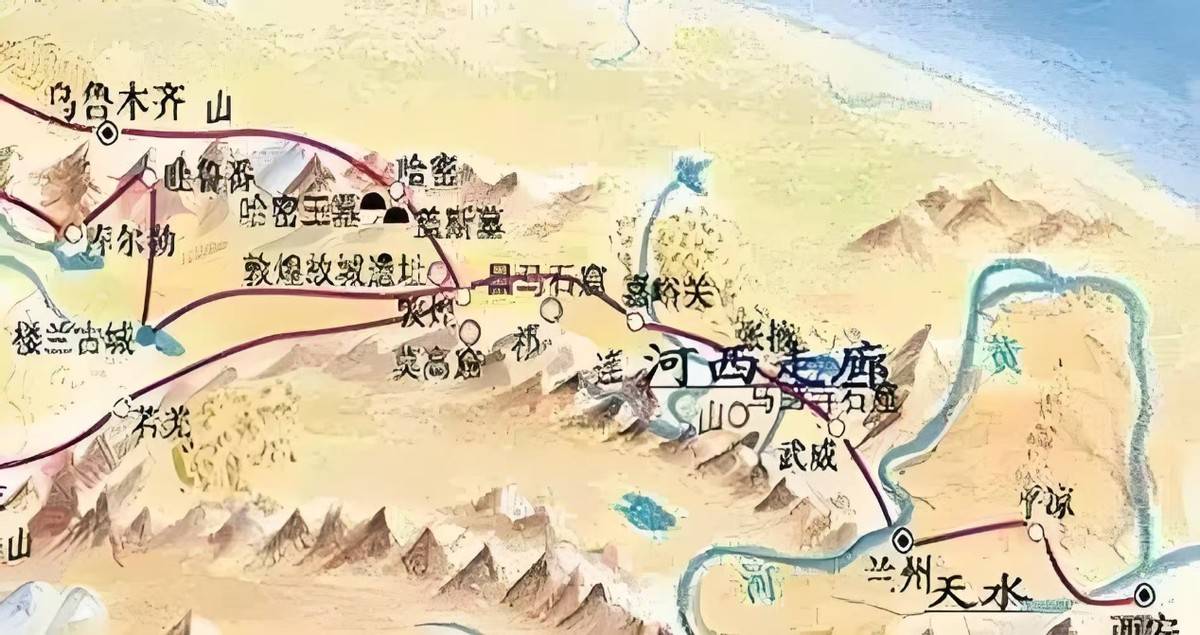

他们曾让匈奴低头,却最终被历史淹没,连名字都念不准——到底是“大肉支”还是“大越支”?从河西走廊一路打到中亚,大月氏人到底是怎么崛起的?又为何连个响亮的结局都没留下?今天,咱们就来掀开这段埋在黄沙下的西域往事。  你以为是土著,其实是草原的搬迁客 说起大月氏的“前世今生”,咱得把时间往前拽一拽,拽到战国之前,甚至春秋时代。 别看后来他们驰骋西域、拳打匈奴、脚踢希腊,其实早年间,这帮人过的是“陇西原住民”的日子。你要真穿越到公元前七百年去河西走廊看看,说不定在大夏河边放羊的那位,就是月氏部落的长老。 从考古学视角看,大月氏属于原始印欧人群的塞种系统,也就是“草原白人”的祖先。这批人最早发源于黑海-里海草原,往东迁徙时沿着丝路一路撒点种,最后在河西走廊扎下根来。  你看今天的临夏、广河一带还有“大夏河”“大夏县”的地名,就是他们早年留下的痕迹。 而他们在河西安稳待着的时候,也没少挨揍。公元前651年,齐桓公西征“涉流沙,上卑耳之山”,直接把大夏人、大月氏逼着往西搬家。这还没完,20多年后秦穆公又跑来“霸西戎”,大月氏又被连锅端,继续向伊犁河、楚河一线迁徙。 你别看这一波波迁徙像是“被动跑路”,实际上也是他们的草原适应力在发挥作用——别人打一仗没饭吃,他们打一仗就换一块地盘,边走边扩张。 而且这种被迫西迁,还引发了个蝴蝶效应,直接被古希腊史家希罗多德写进了《历史》。所以说,从春秋时代起,大月氏人就不只是中国史的“过客”,而是欧亚草原迁徙链条里的关键一环。  一句话概括:他们不是突然“打败匈奴、称霸中亚”的,而是从春秋起就走在打工换地、越搬越远、越搬越强的搬迁之路上,一步步从“河西边民”熬成了“草原战神”。势力直压匈奴一头 由此可见,当时的大月氏有多么强大。 然而,没过多久,到了战国末期和汉初,大月氏迎来了命运的大拐点——被匈奴暴打。毕竟,风水轮流转。 当时匈奴的老大是谁?冒顿单于。这位历史上的狠人不仅打穿了汉朝北疆,还对外族也毫不客气。根据《史记》和多份出土文献记载,匈奴曾将大月氏王击杀,并且用其头骨制成酒杯——就这招,你说狠不狠?所以大月氏人那是连夜收拾行李、赶紧跑路。  第一次西迁,他们去了伊犁河流域。可惜这地方还不够远,依旧处于匈奴势力范围内,结果又被追着打。第二次西迁,他们终于走远了,横跨楚河、锡尔河,一路逃进了希腊人的后花园:巴克特里亚。 巴克特里亚是个什么地方?简单说,是亚历山大东征后留下的希腊化国家,今天在阿富汗北部。大月氏杀进去之后,直接把希腊-巴克特里亚王国灭了,接手人家的城池、地盘、经济系统,摇身一变,从“游牧人”变成“征服者”。 就在他们风生水起之际,汉朝也注意到了这个崛起的新势力。西汉为了对抗匈奴,派出张骞“凿空西域”,目标就是联系大月氏。张骞到那儿一看,人家日子过得倒是真好,打猎的打猎、酿酒的酿酒,丝毫不想再跟匈奴硬碰硬。 于是,张骞空手而归。  这也反映出一个重点:到了公元前二世纪中叶,大月氏已经从一个被打到逃命的部落联盟,变成了一个能自主选择外交立场的强权国家。五十六匹马送贵客,悬泉简牍堵成墙 随着大月氏在中亚站稳脚跟,汉朝与他们的关系也发生了变化——从“想拉他们打匈奴的援军”,变成了“交朋友搞贸易”。 这其中最直观的证据,就藏在悬泉置遗址的汉简中。 悬泉置是汉代丝绸之路上的重要驿站,位于敦煌一带。别小看这地方,当时相当于今天的边境通关中心+外交接待所。所有过往的使节、商人、官员,来去都得在这登记住宿、核查身份。 在这里最新出土的木简中,有一条特别引人注目:“出马五十六匹,送大月氏客张子文。”  啥意思?就是汉朝出动了五十六匹马,专门护送大月氏的一个贵客。你要知道,在那个时代,马可不是小动物,是军需物资、国家战略资源。五十六匹马,说明这位张子文的身份不一般,很可能是大月氏的贵族或高级使者。 而这类交往并非个案。在另一枚简牍上,记载着:“大月氏、大宛、疏勒、于阗、莎车、渠勒、精绝、扜弥王使者十八人、贵人若干。” 这可真是西域各国“大联欢”。这些使者都是来中原朝贡、通商、甚至学习的。大月氏不仅参与其中,而且排名在前,可见地位之高。 值得注意的是,这些简牍的时间,集中在宣帝时期(公元前74年到公元前54年)。这个时间段,正是常惠数次出使乌孙、屯田赤谷、夹击匈奴的关键阶段。西汉西部外交与军事策略全面展开,而大月氏显然是不可忽视的一环。  从这些具体的简牍来看,我们可以确认三点: 大月氏并未与中原断绝联系,反而在外交、经贸、文化等层面交往密切; 大月氏使节是“带编制”的来往,受到官方接待和保护,规格非常高; 汉朝将大月氏视为“西域门户”的重要角色,与其关系并非一时之需,而是长期战略布局的一部分。 说得通俗点,到了这个阶段,大月氏已经不再是“逃难的草原部族”,而是能坐上外交大巴、与汉朝高层对话的“西域大玩家”。  这些记载,还原了一个真相:两千年前的大月氏,已经成为中亚政治经济秩序中的一环,不仅活着,而且活得还不错。贵霜不是儿子,是掏了家底的邻居 讲到这,懂点历史的人可能会接上一句:“那后来大月氏就建立了贵霜帝国呗?” 过去的主流说法确实是这样:大月氏西迁后分为“五翕侯”,其中一支——贵霜,统一了其他四部,建立了贵霜帝国,成为横跨印度、阿富汗、中亚的大国。  但根据最新考古资料显示,这种说法正在被挑战。 王建新教授的研究表明,贵霜与大月氏并不是“父子关系”,而是更可能发生了“吞并”——贵霜灭了大月氏。 考古调查显示,在乌兹别克斯坦南部至哈萨克斯坦一带,出现了两种文化遗存:一种是游牧文化遗存,与大月氏有关;另一种是定居农业文化遗存,明显属于贵霜人。 这两者长期共存,且后者发展更稳定,城邦、农耕、手工业一应俱全。王建新指出:贵霜是农业文明,大月氏是游牧文明,本质是两套社会组织方式。 更惊人的观点是——不是大月氏建立了贵霜,而是贵霜反过来吞并了大月氏。 这就像一家公司,你以为是原董事长扩展了新业务,结果其实是股东换人,原来那批人早就被架空。 而大月氏最后的身影,可能留存在了1978年阿富汗发现的著名墓葬遗址——提利亚特佩黄金冢。  该墓出土了超过两万件金器,包括饰品、武器、马具等,造型融合了波斯、希腊、草原等多种文化风格,显示墓主极可能是一个融合性极强的贵族。很多学者推测,这就是大月氏末期的王侯后裔。 只是他们早已不是草原上纵马驰骋的英雄,而是定居生活中逐渐被贵霜同化的一群文化遗民。 所以说,大月氏并没有以“帝国荣耀”收场,而是以被吞并、文化融入的形式,悄然隐没于历史洪流之中。 他们从丝路东段一路走到中亚腹地,完成了历史上最壮观的一次“民族横跨”,却最终败给了地理、制度和文明转型的巨大推力。 |

|