| huozm32831 | 2025-09-19 10:53 |

|

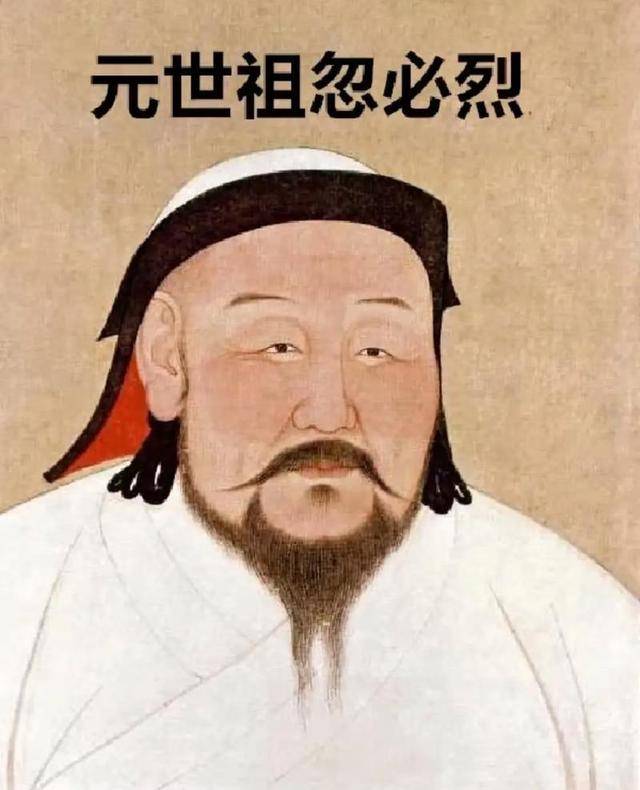

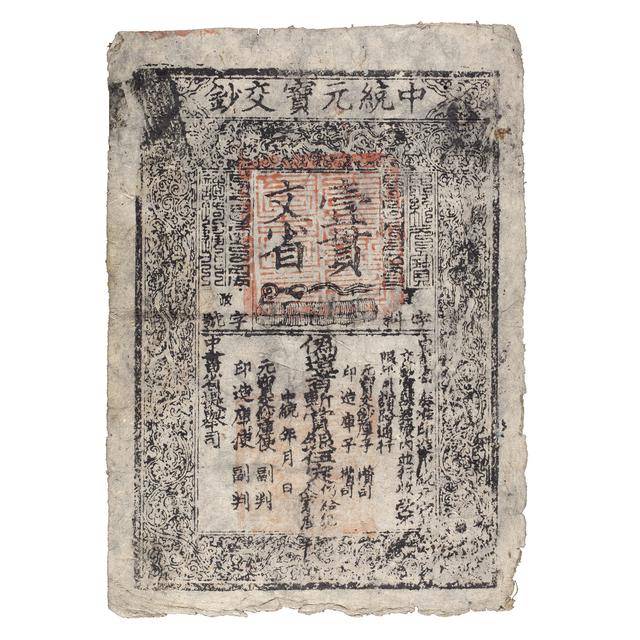

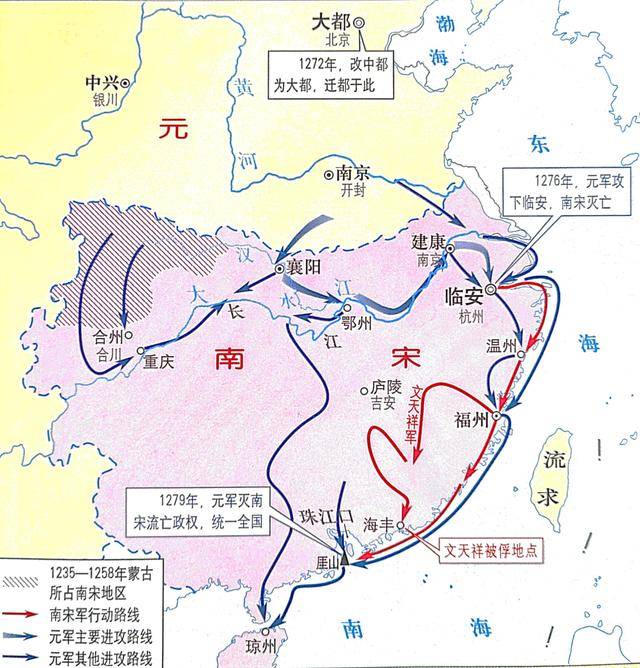

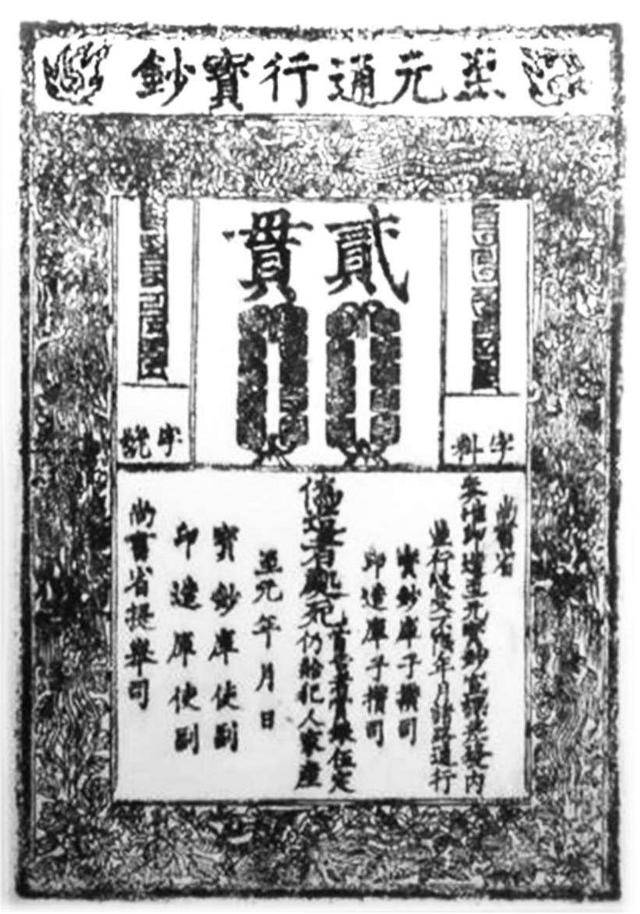

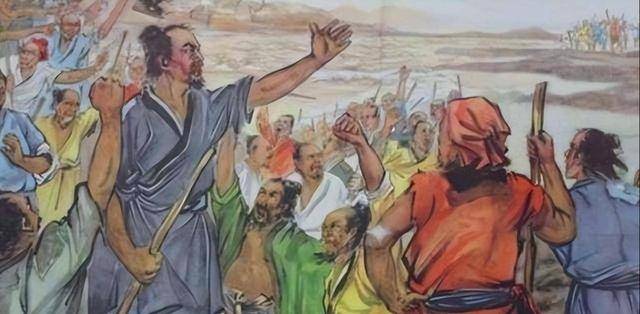

一个帝国因为印钞票而灭亡,听起来像天方夜谭,元朝就是这样的例子。不到一百年的统治,从建立到覆灭,货币政策的失控是真正的致命伤。  当老百姓需要用车拉纸币去买一车卫生纸的时候,这个帝国已经走到了尽头。  草原帝国的货币实验 1260年,忽必烈刚刚登上汗位,摆在他面前的,是一个从未有人解决过的难题,如何用钱把这个横跨欧亚的大帝国串联起来? 当时的情况很复杂,蒙古人征服了半个世界,建立了一个前所未有的贸易网络。从大都到萨马尔罕,从克里米亚到爪哇,商队络绎不绝,传统的铜钱根本不够用,运输成本高得离谱。  忽必烈最初想学宋朝,铸造铜钱,大臣们立马反对:"铜钱是华夏政权用的,我们起于草原,属于幽阴之地,适合用纸币。" 这话听起来像风水学,实际上很有道理。蒙古帝国需要的是轻便、大额、便于远程贸易的货币工具,纸币成了唯一的选择。 王文统接到了这个任务,这个汉人大臣制定了五条原则: 纸币不受时间地域限制,全境通用;收回各地旧钞,统一币制;税收必须用纸币缴纳;以白银做准备金,随时可以兑换;印钞只能用于市场流通,不能挪作他用。  1260年,中统钞正式发行,这是世界历史上第一次大规模的纸币实验。 效果立竿见影,马可·波罗在游记里惊叹:"区区一小块纸片,竟可以买到各种各样的商品。"外国商人第一次见识到了纸币的魔力。 元朝建立了完整的纸币管理体系,各地设立兑换机构,专门处理新旧钞票的更换。政府储备大量金银作为准备金,保证纸币的信用。 对制造假钞的人,不管主犯从犯,一律处死,连当地官员都要承担连带责任。  头二十年,这套制度运行得很好,物价不仅没有上涨,还略有下降,商人们纷纷用金银换纸钞,贸易一片兴旺。 当时的人都觉得,蒙古人创造了奇迹,一张纸居然能当钱用,还这么好使,谁能想到,这就是灾难的开始。  失控的印钞机 1276年,形势开始发生变化。 元朝统一了南宋,疆域空前辽阔,表面上看,这是大获全胜,实际上,财政压力开始暴露出来。 问题出在权力结构上。元朝的核心统治集团由蒙古军事贵族和穆斯林商业集团两部分组成,这两个群体对国家财政的胃口大得惊人。  蒙古贵族习惯了征服战争的暴利,统一中国后,他们不满足于和平收益,继续发动对外战争。两次征日本,三次攻安南,两次打爪哇,一次征缅甸,每次出征都是天文数字的花费。 穆斯林商人控制了大部分贸易环节,他们利用特权地位,大量搜刮财富,普通汉人很难参与到利润丰厚的远程贸易中去。 财政收入增长跟不上开支增长,怎么办?简单,印钞票。 1287年,政府发行了至元钞,一贯至元钞等于五贯中统钞,这意味着官方公开承认了货币贬值。  从1288年到1309年的22年里,政府印发的至元钞总额,是此前27年中统钞发行量的6倍,印钞机开始疯狂运转。 1309年,又发行至大钞,一贯至大钞等于五贯至元钞。短短22年时间,官方汇率已经贬值了25倍。 老百姓开始恐慌了,谁都看得出来,这些纸片子越来越不值钱。有钱人赶紧把纸币换成金银或者实物,穷人没得选,只能眼睁睁看着手里的钱变成废纸。 郑介夫当时就感慨:"往年一钱能买的东西,现在要一贯才行。"物价翻了一千倍。  更要命的是,政府的准备金被掏空了。蒙古贵族和穆斯林商人把大量金银集中到大都,各地的兑换机构拿不出真金白银来,纸币失去了最后的信用支撑。 到元顺帝即位时,钞法已经彻底破产,新皇帝面临的是一个货币体系接近崩溃的烂摊子。  脱脱的最后一搏 1349年,脱脱重新出任丞相。 这个蒙古贵族出身的政治家,看到了问题的严重性,元朝已经到了生死存亡的关头,不进行彻底的货币改革,帝国随时可能崩盘。  1350年4月,脱脱召集朝廷重臣商讨变钞方案,会上吵得不可开交。 集贤大学士吕思诚坚决反对:"现在改变钞法,无异于饮鸩止渴。" 支持者反驳:"不改革等死,改革还有一线生机。" 脱脱最终拍板:变钞。 新方案看起来很科学,发行至正交钞,一贯新钞等于两贯至元钞,或者一千文铜钱, 同时重新铸造铜钱,实行钱钞并用。 理论上,这能稳定币值,重建信心,实际上,这是最后的疯狂。 1351年,至正交钞和至正通宝同时发行,结果呢? "行之未久,物价腾踊,价逾十倍。"新钞刚发行几个月,物价就涨了十倍,在大都,十锭新钞买不到一斗米。  老百姓彻底绝望了,民间开始流传一首歌谣:"堂堂大元,奸佞专权。开河变钞祸根源,惹红巾万千。官法滥,刑法重,黎民怨。人吃人,钞买钞,何曾见?" 歌词里的"开河变钞",正是元末危机的两大导火索,开河是指治理黄河,征发了15万民工,变钞就是脱脱的货币改革。 两件事碰到一起,老百姓彻底活不下去了。 1351年5月,韩山童和刘福通在颍上起事,起义军头戴红巾,因此得名"红巾军"。  消息传到大都,脱脱这才意识到,自己的货币政策点燃了全国性民变的导火索。 变钞政策彻底失败,脱脱本人也在几年后被政敌陷害,流放致死,他的货币实验,成了元朝灭亡的催化剂。  纸币废墟上的帝国终章 红巾军起义爆发后,元朝政府面临前所未有的军费压力。 镇压起义需要钱,大量的钱,政府除了印钞票,没有别的办法。  至正十五年,户部一次性印造了600万锭新钞用作军饷,钞票多到需要用船车运输,"舳舻相接"。老百姓看到这些纸片,直接当废纸处理。 至正十九年,在京师1000贯钞买不到1斗米,比元初涨了1000倍以上。到了后期,元末米价比中统初年上涨了六七万倍。 想象一下这个场景,你拉着一车纸币去市场,只能换回一车卫生纸,这就是恶性通胀的真实写照。 货币体系彻底崩溃了,纸币失去流通功能,老百姓被迫回到以物易物的原始状态。酒馆商铺开始自制代用券,用来进行小额交易。  一个现代化的货币体系,退化成了"两只斧子换一头羊"的原始社会。 这种崩溃形成了恶性循环。农民起义规模越大,政府军费开支越多,印钞数量越大,通胀越严重,民不聊生的局面越恶化,参加起义的人越多。 刘福通率领红巾军纵横中原,一度攻占开封,建立了"大宋"政权。虽然起义军最终失败,朱元璋接过了反元大旗。 1368年,朱元璋称帝,建立明朝,元朝统治结束,历时仅98年。 回头看,元朝的灭亡确实始于货币政策的失控。一个横跨欧亚的大帝国,败在了一张张不断贬值的纸片上。  这不是某个皇帝的昏庸,不是某个大臣的腐败,而是整个权力结构对财政资源无节制掠夺的必然结果。 蒙古军事贵族和穆斯林商业集团缺乏有效约束,他们的贪欲最终吞噬了帝国的根基。当印钞机成为解决一切问题的万能工具时,距离崩溃就不远了。 |

|