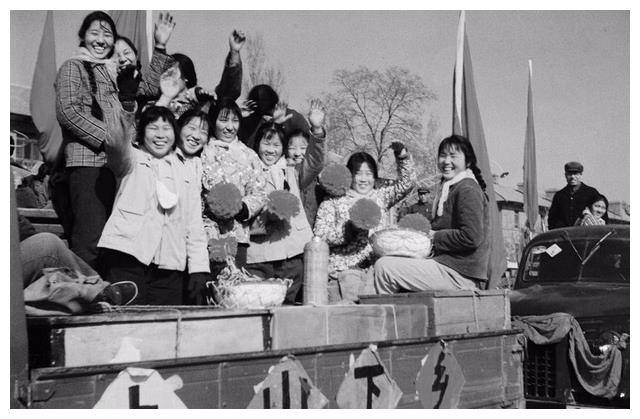

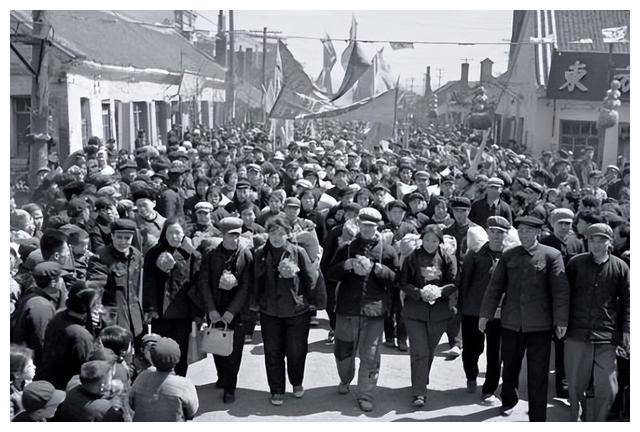

知青上山下乡应该是从1968年开始的。1969年已经是第二年了。根据研究知青的学者汽,当年全国共有1800多万城市青年下乡插队或是去兵团了。知青上山下乡(老三届)是从1968年下半年大规模开始的。1964年曾有过部分老知青(河北的邢燕子、董加耕等)。知青?一个时代特有的名称。他的辛酸丶苦恼丶彷徨丶失望汇成了一首歌,一支深情的歌,一支难忘的歌,一支拨动着人们心弦的歌。时间真快啊,返城都四十多年了,但那一段时光好像还在眼前,在苍茫的北大荒有多少知青曾经在那留下青春的汗水。

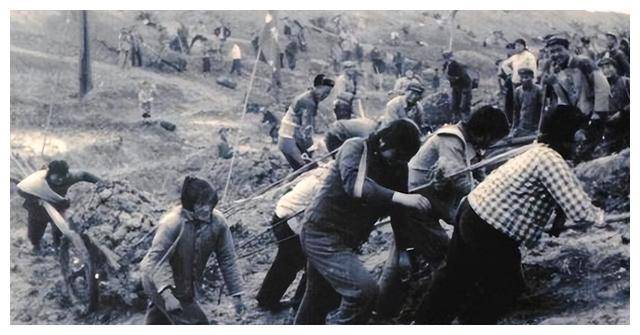

你们吃的开水煮白菜吗?你们住过眼一睁开就看见挂满了霜的青年点吗?你们经历过17岁的孩子拿着几十斤重的粪箕子边哭边在田地里溜粪的吗?你们知道和贫下中农一样干活却拿不一样的工分吗?这就是当年的知青,这就是和共和国同龄的人。是他们用坚强的脊梁,扛起了共和国的江山,造就了如今的繁荣昌盛的中国。如今,我们老了,但我们这一辈的经历,将永远记录在共和国的历史上,永不磨灭。回望当年,真是一腔热血,满腹激情,火红的年代铸就了我们深沉却也壮美的青春。虽然艰苦、虽有磨难,却也锤炼了我们的意志!知青中的很多人正成为共和国的栋梁,当然也有更多的人沉淀在了社会的底层。但是,我们无怨无悔,毕竟知青们用我们的青春为共和国的历史添上了浓墨重彩的一章,

那时的知识青年,为什么要上山下乡?

毛主席说,知识青年到农村去,接受贫下中农再教育,很有必要。农村是个广阔的天地,知识青年上山下乡在那里是可以大有作为地!经过上山下乡锻炼的知识青年在实践中增长了实践知识和才干成为了有用人才。为国家作了贡献。值得称赞!知识青年上山下乡,功在当下利在千秋,培育了一代爱国主义青年,才有了阻止和平演变的今天。我下过乡!虽然与城市比起来,农村生活相对来说艰苦一些,但我没有抱怨。生在那个时代,就要顺应那个时代的一切。受过苦,但没有伤!当时老一辈无产阶级革命家高瞻远瞩,知识青年上山下乡,搞三线建设,都是当时国际环境的需要,同时也锻炼了知识青年的品质和意志,培养和造就了大批的各行各业的人才

知识青年到农村去,接受贫下中农的再教育,在广阔天地成长,并为改变祖国农村贫困落后的面貌贡献了自己的青春和力量,值得点赞,因为只有祖国有了你们敢于放弃城市优裕的生活,到农村艰苦的环境做奉献,祖国才能富强,为你们点赞!同时知识青年也永远忘不了贫下中农对自己的关爱,在寒冷的蒙古包,为了知识青年免受寒冷,十八岁的女牧民姑娘把女知青的双脚抱在怀里暖了几乎一夜。

本人也非常喜欢看知青题材的电影、电视剧,感觉很亲切,从电视剧《人世间》看知识青年上山下乡,这部电视剧把我们带回到过去的岁月,满满的都是青春的记忆,仿佛就在昨天,唤起了内心深处的感处,真实感特别强,真是一部好剧!那个时期反映农村生活的电影也不少如;我们村里的年轻人、锦上添花、五朵金花、李双双、喜临门,边寨风云等等基本上反映了那个年代的精神面貌拿出来放一下也是让年轻人了解历史的最好方式。

知青在小城市基本上分三个阶段,一个阶段是插队,就是知青到农村后分配到生产队由生产队安排住处,一般是男女各一间房子,然后与农民一起劳动,记工分,年底与农民一样参与分配,这一阶段的知青是最苦的,后来出了不少问题,就转为第二阶段,就是一个学校的毕业生一起下乡,成立一个农场之类的,由学校派一个带队老师进行管理,后来因学校不堪重负,不可持续,就转到第三阶段,就是由知青父母所在单位统一组织下乡,去农场(林场,茶场等),并派一个带队干部进行管理,带队干部一年一轮换。

知青下乡的分水岭是一九七三年,李庆霖给毛主席写信就是这一年,我就是七三年下乡的知青,我们是第一批有带队干部的知青,较六八年下乡的知青正规多了,生活都有保障,下乡不到二年就招工进城,现在年近古稀,从那以后都是随父母单位下乡了,之前都是以学校为团体下乡,学校没有能力为知青做物质保障,以父母单位下乡,单位都能为子女下乡给一定的物质帮扶…当年知青下乡国家是拨给接受的生产队安家费的。故而各生产队是专门给知青盖房子的。只是若冬天插队,无法盖房,临时用队屋过渡一下。开春后开工,基本都在夏天前就都入住知青房了。只不过那房子都是茅草顶,泥土墙的。

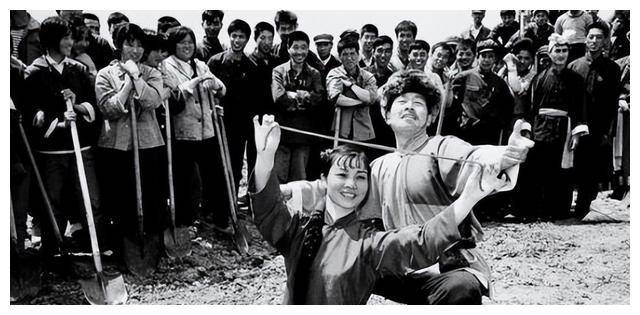

那段历史永远难忘…激情燃烧的岁月弥足珍贵,与天斗其乐无穷,工业学大庆,农业学大寨…深挖洞广积粮不称霸…太多历史的记忆…个人的感受与80年代一部上演上山下乡知青电视剧《磋砣岁月》剧情基本上相同。在当时知青虽然吃了些苦,但我收获还是大的,锻炼了身体开阔了眼光,懂得了一个人要生存必须吃苦耐劳,不能像在父母身边那样什么心都操,在农村什么都学种地.上坝担土一步一滑,那时哭过笑过回乡起来、、、、、、。现在遇到困难都能应付,这就是生活积累。

经历了那热血沸腾的年代,三夏丶三秋丶冬天修大寨田涉及的农活绝大多数都干过,吃了不少苦,受了不少罪,最难受的是吃不饱饭,但所有这些都成了我一生的财富。难忘的知青回忆,在那战天斗地,激情燃烧的蹉跎岁月里,炼就了一颗红心,一身强壮的身体,和体会到了,谁知盘中餐,粒粒皆辛苦的粮食来之不易,农民伯伯种田的辛苦,一直到现在我都养成了一个很好的习惯,不浪费一粒粮食。知青岁月带给我的有欢笑,有泪水,有人生目标的方向。美好的知青岁月,美好的回忆永远在我灵魂深处…深处…。