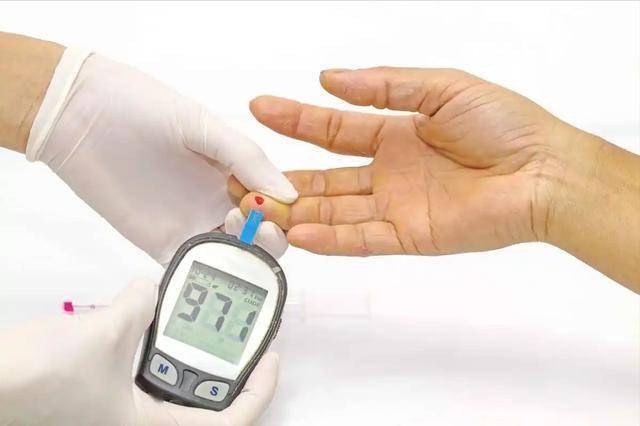

你有没有发现这样一种奇怪的情况?每天坚持早起,作息也算规律,可体检一查,空腹血糖竟然比以前还高了。

很多人下意识觉得是晚饭吃多了,或者前一天没休息好,但如果我告诉你,其实问题很可能就出在你“早起”本身,很多人可能一下子反应不过来。

作为一名在医院干了大半辈子的医生,我见过不少病人,早起之后一杯白水下肚、简单动一动、然后空腹测血糖,却越测越糟。

因为血糖的升降,不只和吃进去的东西有关,它其实还被身体的激素节律、夜间肝脏糖异生的活跃程度,甚至凌晨时段的皮质醇分泌所影响。

特别是过了60岁之后,身体的调控能力早就不如年轻时候,很多你以为“养生”的早起习惯,反而成了推高血糖的“帮凶”。

早起后不要急着下床

过了60岁,身体对血压和血糖的调节速度慢了很多,尤其在刚刚醒来那一刻,交感神经还没完全苏醒,血管扩张跟不上,血糖调节也存在时间差。

如果这时候猛地坐起或者马上下床活动,很容易让血糖一时之间拉得太高或者太低,出现短暂性的大脑供血不足。

有位患者,退休之后也坚持五点半起床,然后开始做早操、洗衣服,干得可勤快了。有一天早上突然眼前一黑摔倒了,送来医院一查,空腹血糖竟然短时间内飙升。

她自己都不相信,但我们后面连续几天给她在不同时间点监测,发现她一旦刚起床就活动,血糖就跳得很快,尤其是空腹状态下。

后来改成醒来之后先在床上躺10分钟,再坐起来坐个几分钟,才慢慢下床,血糖才稳定下来。

研究发现,在清晨四五点钟,人体会分泌一种叫“皮质醇”的激素,它能刺激肝脏释放葡萄糖进入血液,这是所谓的“黎明现象”。

年轻人调节快,血糖不会升得太离谱,但老年人调节慢,这波激素一来,血糖就容易偏高。

如果你又在这时候突然从平躺变站立,血流重新分布、激素被进一步激发,结果就是血糖快速升高,血压也容易波动。

所以醒了不代表身体准备好了,过了60岁,起床动作一定要慢一点、缓一点,不能着急,这是维稳血糖的关键第一步。

早起后不要立刻吃早饭

清晨的身体,尤其刚醒来那段时间,胰岛素敏感性是相对比较差的,也就是说你吃进的东西,身体没办法像白天一样及时处理掉,尤其是碳水化合物,进去了血液里转一圈,不容易被肌肉吸收,反而在血液中停留太久,血糖就飙了。

有位患者,她退休后依旧保持着早起的习惯,五点起床,六点准时吃早餐,她自己控制得也很认真,从来不吃甜食,也少油少盐,但血糖就是控制不住。

每次空腹血糖都偏高,结果发现她血糖从清晨五点到七点这两个小时跳得最猛,甚至比午饭后还高。

后来我们建议她把早餐推迟到七点半到八点,并且把碳水比例调低一点,增加点蛋白质摄入,比如煮鸡蛋、豆腐脑这些,果然一个月后空腹血糖稳定了许多。

人在早上刚醒来时,肌肉细胞和脂肪细胞对胰岛素的响应很弱,血糖就算升高了,胰岛素一时半会儿也调不下来,而且清晨的升糖激素水平还高,比如皮质醇、生长激素这些,都会抵抗胰岛素的作用。

所以老人家早饭不是不能吃,而是不能太早吃,要等身体的内分泌节律“醒”得差不多了,再吃东西才更安全,尤其对血糖控制来说,这一点特别关键。

早起后不要立即锻炼

很多老年人以为早起空腹运动是养生、减肥、降糖的法宝,其实这个观念在医学上早就被打上了问号。

尤其是上了年纪之后,这种“空腹晨练”对身体的压力特别大,不但降不了糖,甚至还可能把原本不高的血糖拉得更不稳定。

最根本的原因,是老年人的糖原储备少、肝功能代偿弱,空腹状态下运动时,身体为了供能,先消耗肝糖原,肝糖原一旦消耗完了,接下来就动用的是肌肉中的蛋白质,也就是说——不是在消耗脂肪,而是在“吃自己”。

有位患者,退休后生活很自律,每天早上六点就出门快走一个小时,风雨无阻,但每次体检,肌酐水平略偏高,肌肉流失也比较明显。

后来查了一下,是因为他长期空腹运动,肌肉被过度分解,身体处于一种轻度应激状态,促使升糖激素分泌,结果导致血糖波动更剧烈。

老年人空腹运动时,体内分解代谢增强,会刺激儿茶酚胺、皮质醇等激素的释放,这些激素反而会促使肝脏制造更多葡萄糖释放到血液中,血糖不降反升。

而且一旦运动量偏大,低血糖风险也大大增加,因为老年人感觉低血糖的能力变差,很多时候自己根本感觉不到,直到头晕眼花才发现出问题了。

所以早上的锻炼时间不能太早,尤其不能空腹,建议可以在吃过早餐后1到1个半小时进行轻度运动,比如散步、伸展,既能帮助血糖代谢,又不会对身体造成太大负担。

早起这件事,很多人做了一辈子,但年纪一上来,身体内在的节律已经悄悄变了,如果还是用年轻时那套方式来对待“早起”,反而容易让血糖越控越难。

年纪大了,节奏就得慢下来,睡醒了不代表身体准备好了,醒了之后的一两个小时里,怎么起床、怎么吃饭、怎么动身,决定了你这一天的血糖能不能稳得住。