近期,微信公众号再度更新。

PConline发现,微信正在逐步推进一项新功能,允许用户直接通过自己的微信号发布公众号文章,无需再借助电脑版公众号平台或“订阅号助手”App。

“不臃肿、不艳俗”,曾是微信上线前,张小龙承诺的与竞争对手最大的区别。

此后很长一段时间,微信每一次更新都无比克制和谨慎。

但是这两年,作为微信内容生态的主阵地的公众号却动作频频,在潜移默化间,除了公众号界面多次调整,公众号推出了“小绿书”、新增了划线、划线转发等功能,近期连公众号文章底部的留言也能转发分享,和划线分享一样,转发的留言也会被重新排版成图片的形式,直接链接原文。

而在算法推荐上,公众号还打破了推送的时间顺序,同时增加了“社交推荐”的比重。

即使坐拥社交媒体内容生态的半壁江山,微信公众号也在焦虑。

我们把这个信息化时代称为“快餐时代”,人们打开手机就能遇到大量信息碎片,动辄几千上万的文字底稿被“浓缩”成黄金三秒钟,短视频太快了,快到大多数用户已经没办法再静心阅读一篇数千字的文章。

公众号打开率的降低,阅读量的下滑,让内容创作者的生存愈加艰难,也让公众号内容生态的竞争愈加激烈,这无疑也影响到了微信自身的变现能力。

所以,微信公众号也需要变快。

“让公众号内容再次伟大”的第一步

2020年微信公开课上,张小龙曾反思微信存在两个失误:

“一是公众平台在很长时间里只有PC Web版,限制了内容创作者的范围;二是不小心把公众号做成了文章内容载体,缺失呈现短内容的方式。”

这句话说完后,那年春节前后,视频号正式上线,微信开始拥抱那股图文向短视频演变的时代浪潮。

但相对公众号而言,缺少了一个人人可以创作的载体,这个问题却始终没被彻底解决,正如张小龙所言,毕竟不能要求每个人都能天天写文章。而随着抖音、小红书等“新”内容生态愈加繁荣,这个问题也愈加严峻。

个人想要注册个公众号写点小文章,正常需要几步?

——好多好多步。

以往微信公众号创作者想要注册一个个人公众号,需要在电脑找到“微信公众平台”官网,填写邮箱激活邮箱,然后选择类型,选择注册地,这里还要了解公众号、服务号和企业微信的区别,接着才开始填写身份信息、手机号等个人信息,最后还要填写账号信息,包括账号名称、功能介绍等等。

更重要的是,不是谁都知道“微信公众平台”和“公众号助手”App,怎么找到微信公众号注册网站,对大多数人来说已然不易。PConline在搜索引擎上搜索“注册微信公众号”,前3页都没有一个叫做“微信公众平台”的官方入口。

人人都能成为的创作者,门槛挺高啊。

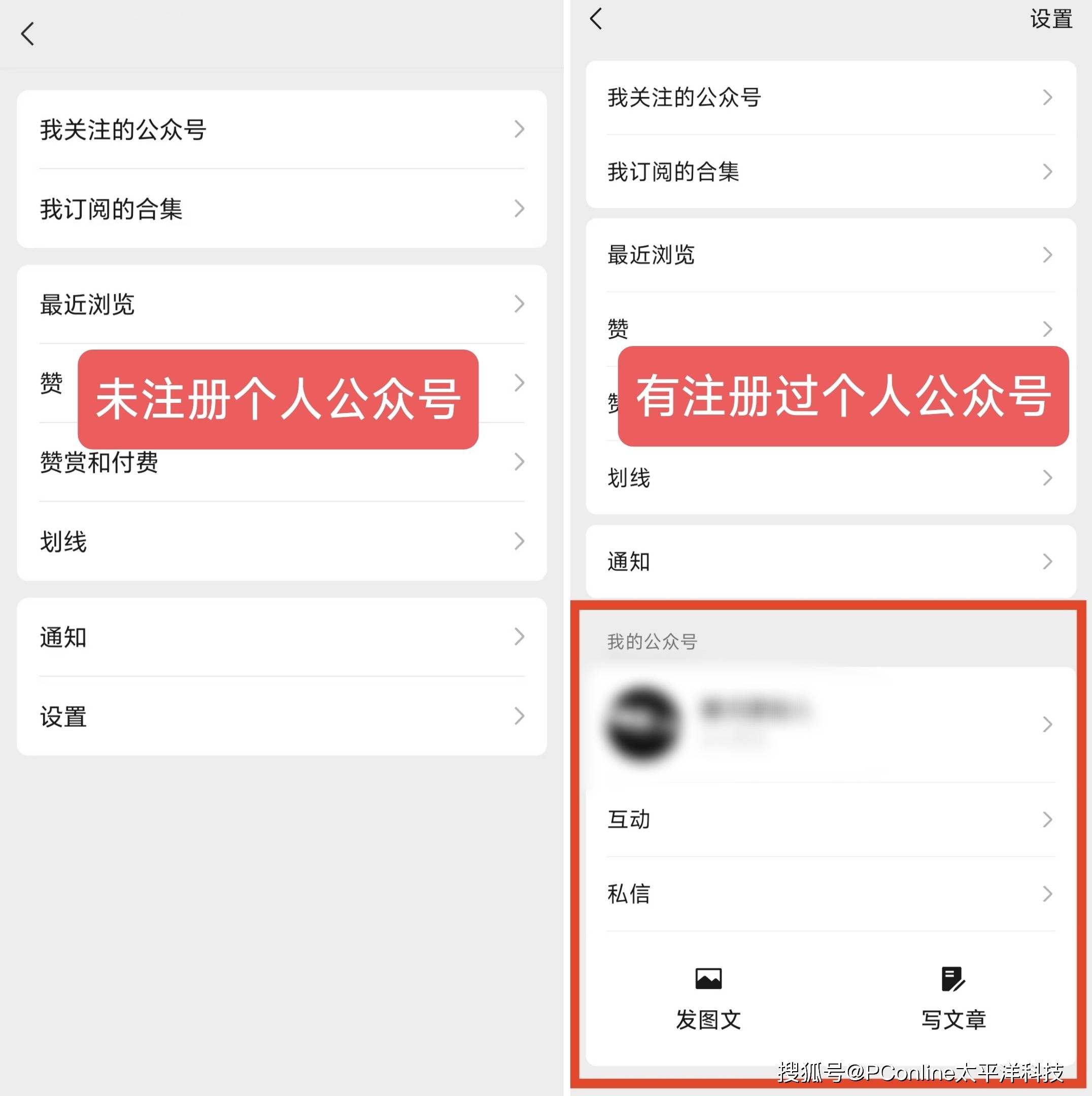

“超级App”的优势是“集成”。如今这轮更新后,用户不再需要每次都登陆PC端或另外的App才能发布图文。只需要点击公众号主页右上角的人形图标,就能看到“我的公众号”,该页面直接展示了公众号的名称、头像、粉丝数等信息,并汇聚了互动、私信等功能按钮。

用户只要点击“发图文”、“写文章”就能直接编辑发布文章,值得注意的是,前者可以直接从手机相册中挑选图片,发布出来就是“小绿书”。

但PConline发现,目前该功能还处于内测阶段,用户应该还是需要在PC端注册完个人公众号后,才能在微信App看到“我的公众号”。

为什么突然要去做这么一件事,一个主要原因是,作为中国原本最肥沃的内容土壤,微信公众号越来越难留住用户了。

据新榜数据,2024年公众号累计产出超4.44亿篇文章,相当于每天产出超121.4万篇文章,比起2023年累计的4.48亿有所减少。

而小红书日均发布笔记超300万,抖音日均短视频发布数量在2023年就超过了7800万。

我们会说那抖音、小红书的内容形式和公众号又不一样,但正是这个“不一样”,让微信公众号如今的内容竞争力和市场份额被不断挤压。

怎么让更多的人愿意发公众号,在增加“图文”形式的“小绿书”之后,微信选择缩短发表公众号的路径,降低准入门槛。

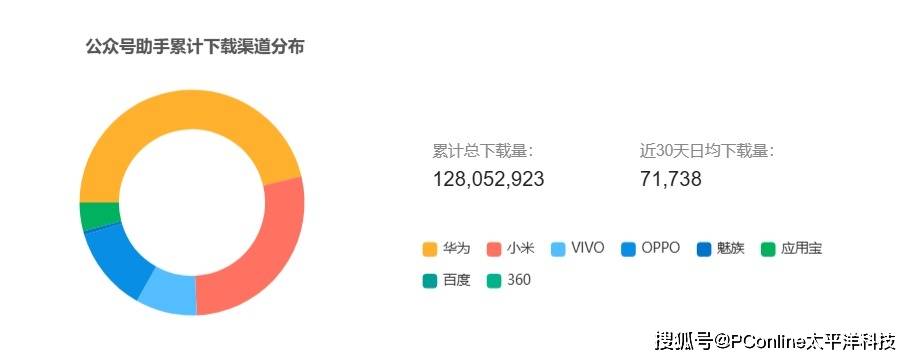

微信有13亿月活跃用户,但公众号助手App安卓端的累计下载量仅为1.28亿。

图源:七麦数据

图源:七麦数据

让发公众号和发朋友圈一样简单,是微信“重启内容”的第一步。

一切都是为了提高效率

纵观过去几年微信公众号的更新,主要集中在两个方面:

一是推荐,二是交互。

这两者是相辅相成的。作为较为早期做推荐机制的内容分发,公众号的信息流原本也是按时间线顺序呈现的。但早在2020年,微信就悄悄打乱了这个顺序。

彼时微信官方曾表示,正在对订阅号消息列表测试阅读效率优化的能力,会根据用户阅读的喜好,对其一定时间内接收到的内容进行排序上的优化。

包括现在用户在公众号主页也能刷到不属于自己关注列表内的公众号文章,有时候往下滑,还有一个专门的推荐栏。

简单来说就是,更信息流了,内容被阅读到的效率更高了。

去年,刘润曾指出:因为微信公众号的订阅机制,以及信息过载的现状,导致“新号渐渐放弃,旧号逐渐躺平,文章质量普遍下降”,微信公众号开始通过打乱公众号信息流、折叠订阅消息、引入“看一看”等方式改变流量分配机制,从私域到公域,全面“抖音化”。

值得注意的是,2024年全年,公众号10万+文章的数量其实是有所提升,2024年全年有超过30.78万篇文章阅读量达到10万+,占比约为0.07%,相比2023年高于5.33万篇。

这与公众号2024年频繁更新的流量推荐机制有关。

据新榜消息,在公众号后台的阅读渠道分析中,“推荐”独占一栏,如果文章进入推荐池,便有机会获得更多来自搜一搜或看一看的公域流量。

在新增了“推荐”按钮后,除了文章下方就会出现好友ID,“看一看”页面还会进行展示,同时在公众号的消息列表中,相关文章会显示“XX个朋友已读过”。公众号文章经好友推荐后,系统会进一步向更多用户推荐。

包括选中文字划线功能,说到底也是拿交互思路打底的方式,去丰富推荐机制。

值得注意的是,划线功能本质上更像是构建了用户自发的内容标注系统。当用户看到优质内容选择“划线”时,其实也是在完成对关键信息的语义标记,简单来说也是更高质量的训练语料。

这些优化一定程度上虽然提高了内容分发的效率,但在短视频、短图文的冲击下,摆在微信面前的问题仍非常多。

用户每天花在微信上的时间很多,但花在公众号的时间却很少。即使公众号如今已经是许多重要信息的第一发布渠道,甚至已经成为新闻媒体时效性争夺的主战场和一些政策解读的第一现场。

但比起朋友圈、微信支付等更为高频的场景,微信公众号的打开率并不算高。

一个简单的例子,很多人会说沉迷抖音,一刷就停不下来,但在公众号上,很多人连一篇完整的文章都看不完。

公众号创作者向往的10万+,在抖音、小红书,点赞10万+相比前者都更为常见。

对大多数创作者来说,微信公众号的推荐机制相比其他内容平台,都更为“黑箱”,很多用户会通过一些较为噱头的内容在抖音、小红书“起号”,这是因为这两大平台的算法也“偏爱”这类内容,但由于公众号本身在内容质量上的门槛就更高,非高质量、非原创的内容一般很难获得流量。

作为较为早期入局的内容平台,中心化、头部化早已成为公众号的显著痛点,那么,缩短发布路径、提高分发效率,为创作者提供一条新路径,这些够了吗?

可能还不够。

但正如张小龙说的,在一个人人皆可创作的年代,长尾的小号也要有自己的生存空间。

彼时“小绿书”刚刚上线时,微信就曾通过看一看,为“小绿书”提供新的流量支持。现阶段,个人微信发公众号功能还处于内测阶段,未来是否会加大个人创作者内容的推荐权重,是否会有新的冷启动推荐机制,来形成组合拳?

轻量级一直都是微信不得不过的险关。至少目前来看,始终保持克制的微信整体的调整路径还是清晰的。

传统公众号依赖长图文深度内容,而新功能可能催生更适配移动端的轻量化内容,这与微信近年推动的“小绿书”、视频号内容融合的战略方向是一致。

而为个人创作者“铺路”,本质是引入更多元的长尾内容。即使初期内容质量可能会有参差,但庞大的基数必然催生优质内容涌现——这与抖音早期“全民创作”的策略异曲同工,通过效率提升实现内容供给侧改革。

说到底,效率提升的背后,增加的不仅是内容数量,更可能推动形态创新,同时还能基于个人创作者的社交关系链,为算法提供更丰富的标签数据,进而优化推荐精准度。

在短视频不断吞噬深度阅读的背景下,微信仍在等待自己的再次繁荣。