《——·开篇·——》

汉朝与匈奴的百年征战中,有个耐人寻味的转折点:某年开春,汉军突然改变作战节奏,顶着寒风冰雪主动出击。这看似反常的举动,实则是精妙绝伦的战略算计,秘密就藏在草原返青的嫩芽中。

《春袭之利》

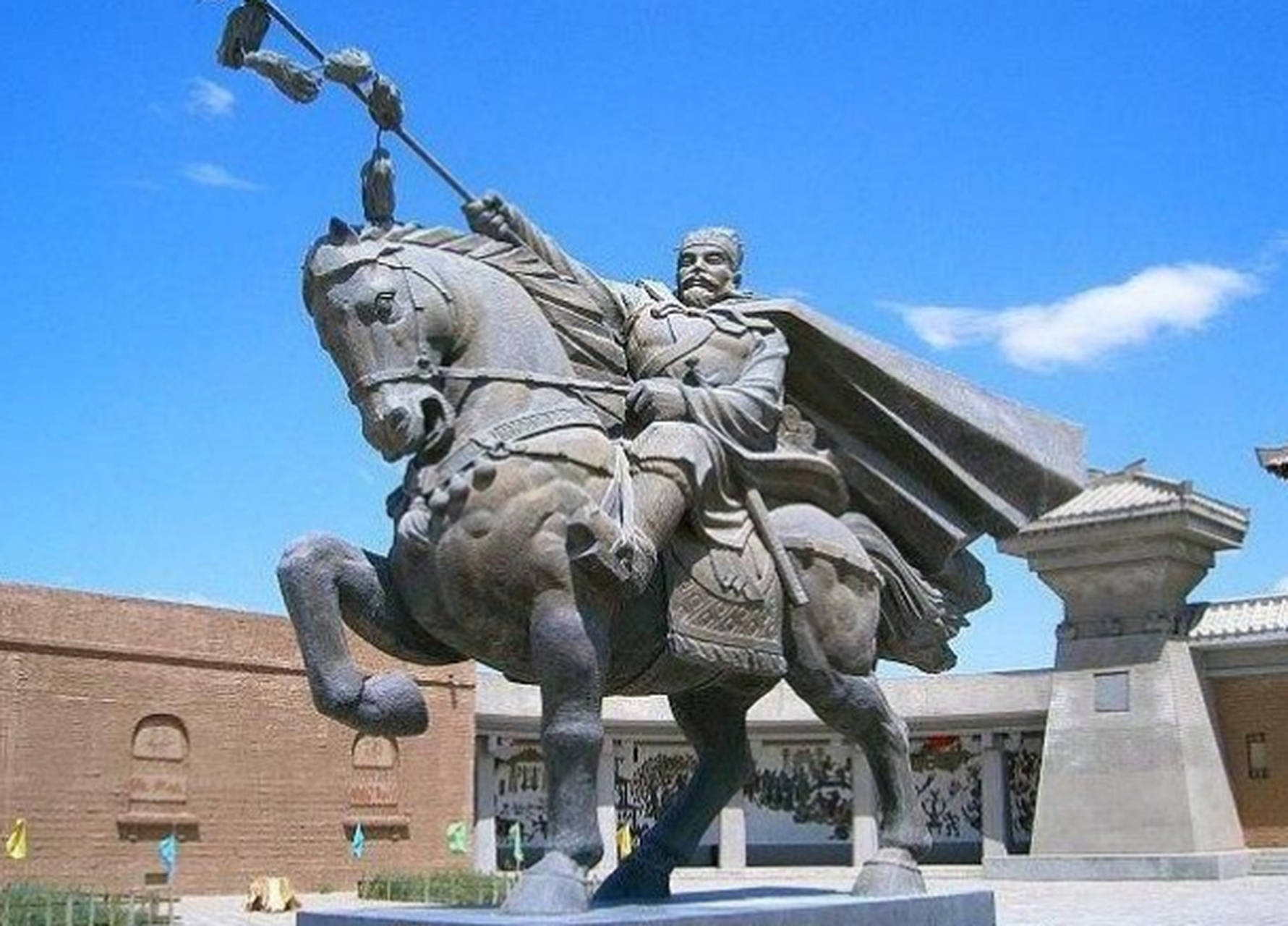

漠北初春,凛风如刀。大将军卫青率铁骑自龙城疾驰而出,越过阴山天险直扑河套。斥候急报:匈奴部落正向西南迁徙,妇孺与牲畜混杂,防御空虚。卫青当即下令全军昼夜急行,将数万匈奴人围困在山坡。这场闪电突袭,彻底颠覆了游牧民族春日不战的传统认知。

《致命时节》

选择春季用兵绝非偶然。此时的匈奴部落刚经历白灾寒冬,牲畜瘦骨嶙峋,牧民靠腌肉干酪维生。战马瘦弱到难以站立,却还要驮运帐篷炊具。更致命的是,这正是草原生育季——孕妇行动迟缓,幼畜存活率低。《资治通鉴》记载的孕重惰殰四字,道破了游牧民族此时的致命弱点。

《生态绞杀》

汉军的打击远不止于刀剑。霍去病在漠北之战中首创火攻草场战术,士兵用羊毛引燃新草,顷刻间将生命之源化为焦土。《盐铁论》记载,十亩草场焚毁意味着三牛五羊的死亡。更狠辣的是采用环形焚烧,将草原切割成孤岛,彻底破坏游牧迁徙的生存模式。

《断子绝孙》

狼居胥山战役中,汉军俘虏群体出现惊人现象:每十个匈奴妇女中就有七个孕妇。居延汉简记载,押解途中27名产妇被迫弃婴。这种针对生育链的打击,使匈奴人口出现结构性断层。正如现代战略家所言:这已超越战争范畴,是场系统性的种族削弱。

《生化战争》

汉军将阴谋诡计发挥到极致:伪装商队用巴豆汁浸泡草料,导致战马集体瘫痪;在交易羊毛中掺入石砒砂,造成整营中毒。这些手段虽被斥为阴招,却有效瓦解了匈奴战斗力。正如《齐民要术》警示的投巴豆者,食则虚脱,生化战早在两千年前就已登上历史舞台。

《马背上的死局》

卫青有句名言:制匈奴先制马。春季正是战马最虚弱时——经过冬耗尚未恢复,新草未及生长。霍去病河西之战中,三千轻骑专袭马队后勤,烧毁草料导致半数战马倒毙。失去机动优势的匈奴骑兵,如同折断翅膀的雄鹰,只能坐以待毙。

《后勤革命》

与依赖自然草场的匈奴不同,汉军建立完善的补给体系:提前三月备足马料,沿途设草料中转站。这种兵马未动,粮草先行的现代战争思维,使汉军能在匈奴最虚弱时发动致命一击。司马光以逸制劳的评语,精准点明这种降维打击的精髓。

《种族灭绝战》

战争后期,汉军策略升级为系统性种族清除。李广利在酒泉俘获的西迁部落中,尽是衣衫褴褛的孕妇。押解途中婴儿成批夭折,轮台城外出现婴儿坟场。同时实施的牲畜掠夺计划,将优质种马奶牛南迁,彻底破坏游牧基因库。

《环境武器》

汉军开创了最早的生态战:霍去病火烧居延泽三百里,用矿粉污染水源,使整条河流变成死亡禁区。这种软刀子不见血腥却杀伤惊人,导致匈奴单于哀叹年年春败,族少三成。当草原变成毒地,游牧文明的生命线被彻底斩断。

《战略遗产》

这套春剿战术的影响远超汉代。后世中原王朝对抗游牧民族时,均效仿此断根战略。唐太宗征突厥时,仍沿用春汛用兵之法。汉武帝的冷酷背后,是农耕文明对生存空间的终极争夺——这不是简单的胜负较量,而是两种文明形态的生死博弈。