九十年代老照片:那时的年轻人追求时尚,很有个性,活力满满

九十年代,随着中国对外开放的步伐加快,各种外国文化、思想、事物开始涌入中国,深刻影响了当时的年轻一代。时尚潮流也随之发生了巨大的变化。今天,我们来看一些拍摄于九十年代的老照片,从中我们可以一窥那时年轻人如何穿着打扮,了解他们的生活状态。

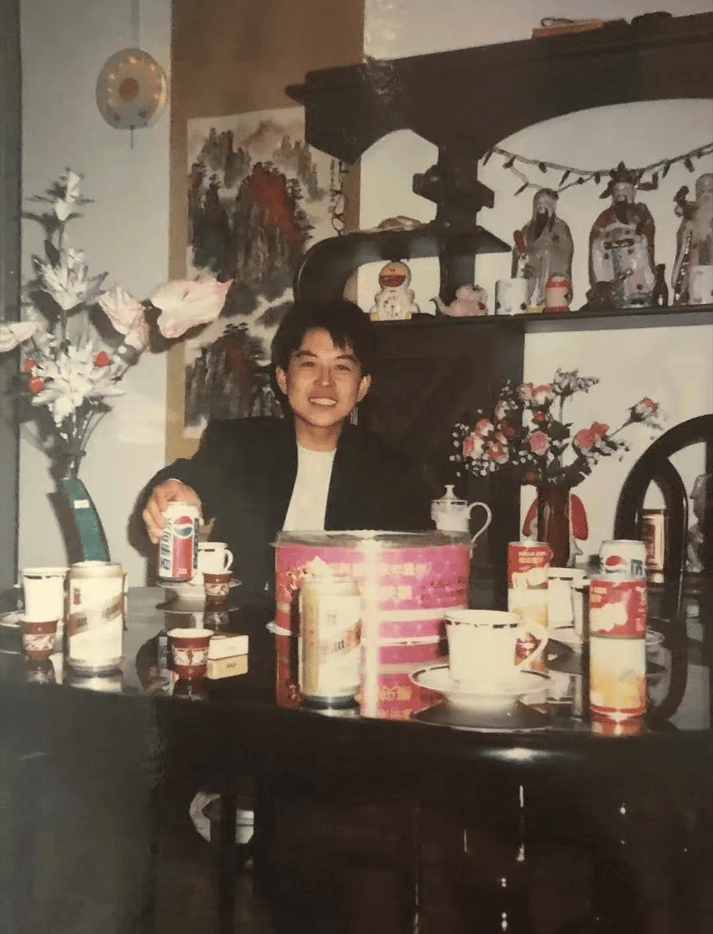

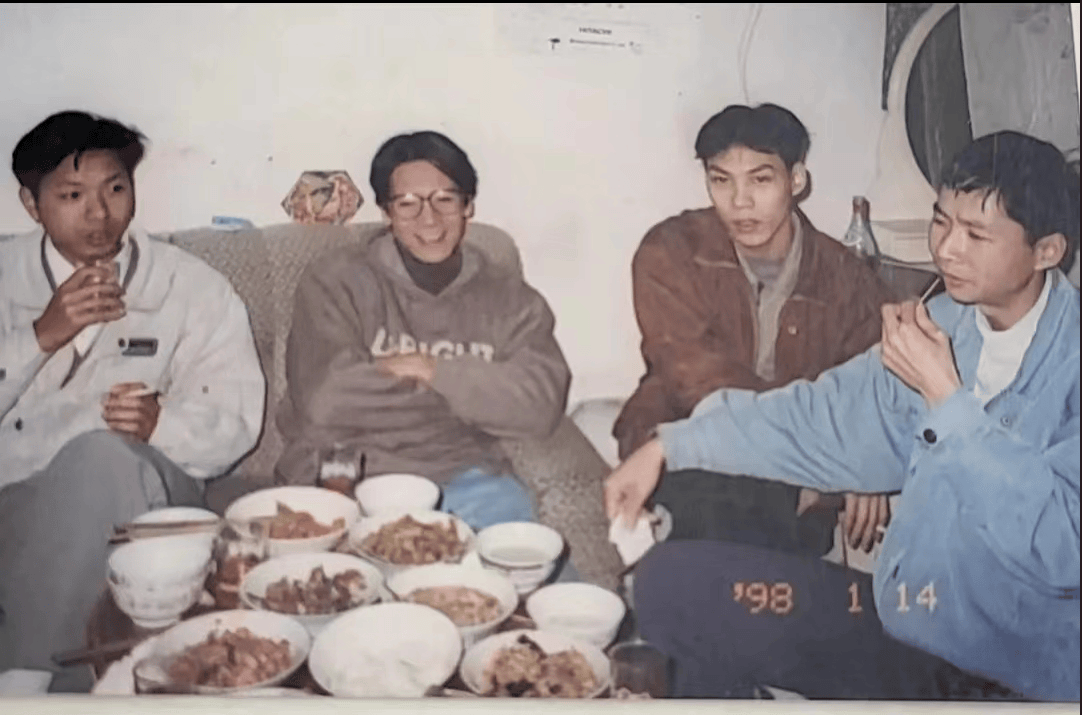

首先,这是一张拍摄于1998年春节前的照片。照片中的男子,坐在沙发上戴着眼镜,是分享这张照片的网友的舅舅。那时,舅舅是村里少数几位大学生之一,外形帅气,气质文雅,成为了周围女孩们的追求对象。舅舅为人开朗,小时候常常带着网友一起玩耍。那个年代的工作大多由政府分配,舅舅毕业后凭借技术进了电力公司。但由于被一个老板诱导,舅舅选择辞职创业,盲目追求高收入,没有考虑到后路。结果,不久后公司亏损,老板跑路,舅舅也未能回到原单位。失落的他只能出去打工,最终未能大有作为。现在,舅舅已经回到了老家安享晚年。不过,他的两个孩子都很优秀,大学毕业后进入了很好的公司,收入也相当不错。这也成了舅舅这一生的安慰。

接下来是另一张九十年代的老照片,这张照片拍摄于龙门石窟。照片中,三位年轻人正站在大卧佛前游览,他们的穿着和神态都透露出那时的潮流气息。三人手里拿着汽水,一个背着包,另一个则提着一台录音机,他们的表情似乎透露出一丝不屑与随性。对于经历过九十年代的人来说,那台录音机一定不陌生,它是当时流行的电子产品之一。

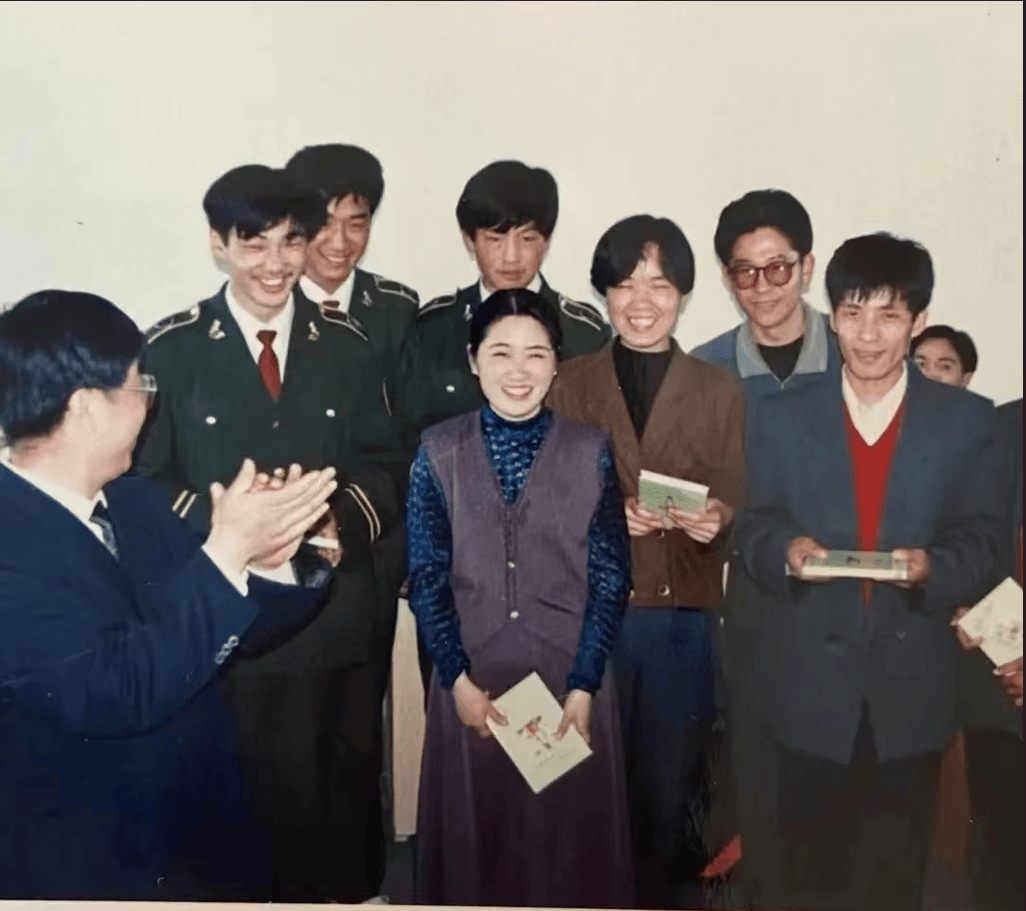

接着,照片中还出现了一群年轻人围绕在一个女孩身边,大家看上去都是精神饱满、朝气十足的样子。虽然不清楚这些人的具体身份,但从他们的打扮来看,应该是一些干部或受过良好教育的年轻人。

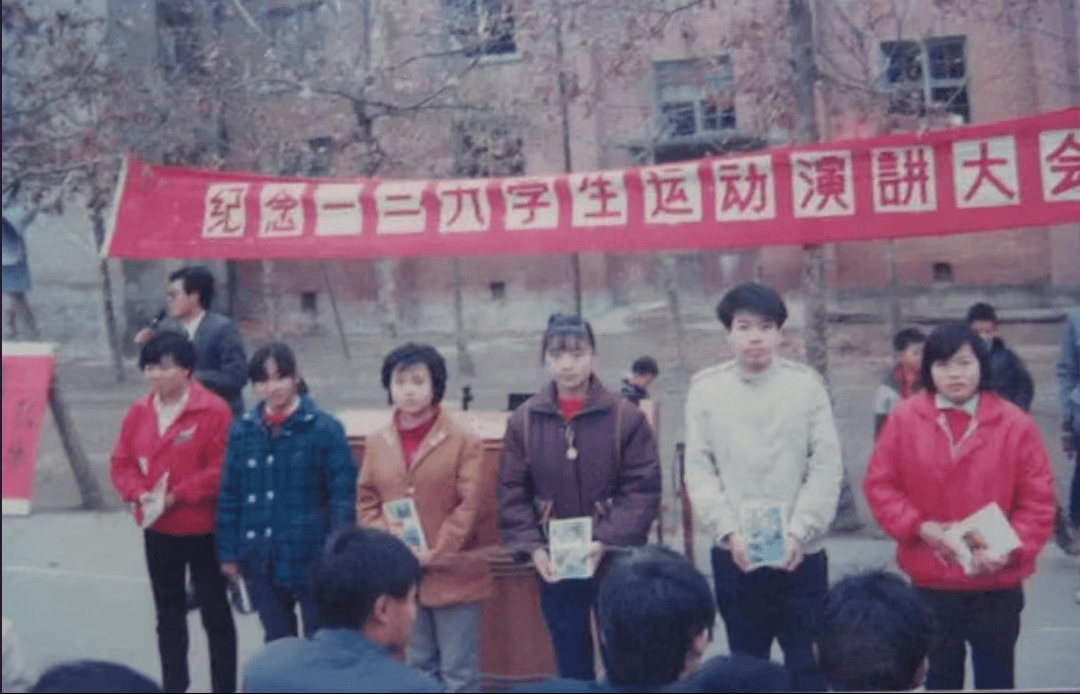

这是一场由农村中学举办的演讲比赛。照片中的年轻获奖者们穿着整齐,手里捧着奖品站成一排,脸上露出自豪的笑容。奖品似乎是一本笔记本,这在当时是相当珍贵的。

九十年代是时尚与个性的张扬时期,照片中的年轻人穿着爆炸头发型、花衬衫和喇叭裤,这些时尚搭配如今看起来可能让人觉得很“雷人”,但在当时却是最前卫的象征。

这张照片中的年轻人来自城市的富裕家庭。两个男孩站在曾侯乙墓遗址前,他们的青春洋溢,身穿时髦,充满活力,看上去十分帅气。

这也是九十年代的典型场景,年轻人走在时代的前沿,他们的服饰、气质和生活方式都与前辈有着鲜明的区别。

最后,还有一张照片,展示了九十年代末期流行的射击游戏。那时的电子游戏以街机为主,射击类游戏受到了广泛喜爱,成为了年轻人社交和娱乐的一部分。

通过这些老照片,我们能感受到九十年代那个时代的独特氛围和年轻人的生活方式。

-----------------------------------------------------------------------------------

黑白老照片:1996年北京普通人的生活情景,脸上的笑容淳朴且阳光

北京不仅是中国的首都,更是中国北方的经济中心,承担着引领北方发展的重要角色。这座超一线城市的规模已经远远超过了其他北方城市,并且还在不断扩展。近30年来,北京的发展速度可以说是非常惊人。如今,北京的城市面貌既有许多历史悠久的建筑,也融入了现代化的设计,形成了独特的城市景观,体现了一个城市的变迁和发展。

今天,我为大家带来了一组上世纪90年代后期的黑白老照片,展示了那时北京普通人生活的点滴。每一张照片都记载着那个时代的北京,见证了老北京的风貌。让我们一起穿越回1996年的北京,感受一下那个时代的生活场景。

1994年,北京,胡同里的三轮车夫和游客

1994年的北京,胡同游刚刚兴起,成为外国游客的热门选择。照片中,一位三轮车夫正在载着游客在胡同里穿行。那时,胡同不仅是北京老城区的代表,也是许多人了解北京文化的一个窗口。外国游客喜欢来这里,感受原汁原味的北京风情。

1996年,北京,胡同里的邻里生活

1996年,北京的胡同里,邻里之间关系密切,大家和睦相处。照片中的妈妈正带着两个孩子回家,脸上洋溢着幸福的笑容。那时的北京,邻里之间常常相互照应,彼此间充满着温暖与关爱。胡同里的生活,简单却充满了人情味。

1996年,北京,胡同即将消失

同年,北京的一条胡同正面临拆迁改建,原本的低矮老房子将被高楼大厦所取代。这是当时许多胡同的命运。随着城市化进程的推进,北京的胡同逐渐消失,取而代之的是现代化的住宅区。照片背后的故事,正是北京快速发展的一个缩影。

1996年,北京,老夫妻在家包饺子

这张照片拍摄的是1996年的北京,一对老夫妻正在家里包饺子。看着他们认真地擀面皮、剁肉馅,充满了生活的味道。这一幕很常见,在那个年代,很多家庭很少外出就餐,自己在家做饭是日常生活的重要部分。包饺子是每个北京家庭冬天的传统活动,也承载着浓浓的亲情和温暖。

1996年,北京,小区广场上的孩子们

1996年,随着新式住宅的建设,小区里出现了更多的家庭和孩子。照片中的小区广场上,孩子们正在嬉戏玩耍,享受着自由的时光。随着越来越多的住宅小区的建设,原本紧密的邻里关系逐渐疏远,但那时的孩子们依然保持着天真无邪的笑容,象征着一种美好的生活方式。

1996年,北京,三元东桥附近的上班族

1996年,北京的三元东桥附近,三个上班族骑着自行车准备穿过路口。那时,骑自行车上下班是一种非常普遍的方式,尤其是在北京这样的城市,自行车是许多人通勤的主要工具。虽然如今北京的交通已变得更加繁忙,但自行车在那个年代的日常生活中占有一席之地。

1996年,北京,清晨的自行车车流

1996年,北京的清晨,街道上充满了大量骑自行车的人流。当时北京的交通还没有出现如今的严重拥堵现象。自行车成为许多人出行的首选,尤其是在早高峰时段,车流的景象成为北京独特的一道风景。随着汽车的普及,这一场景很快消失了。

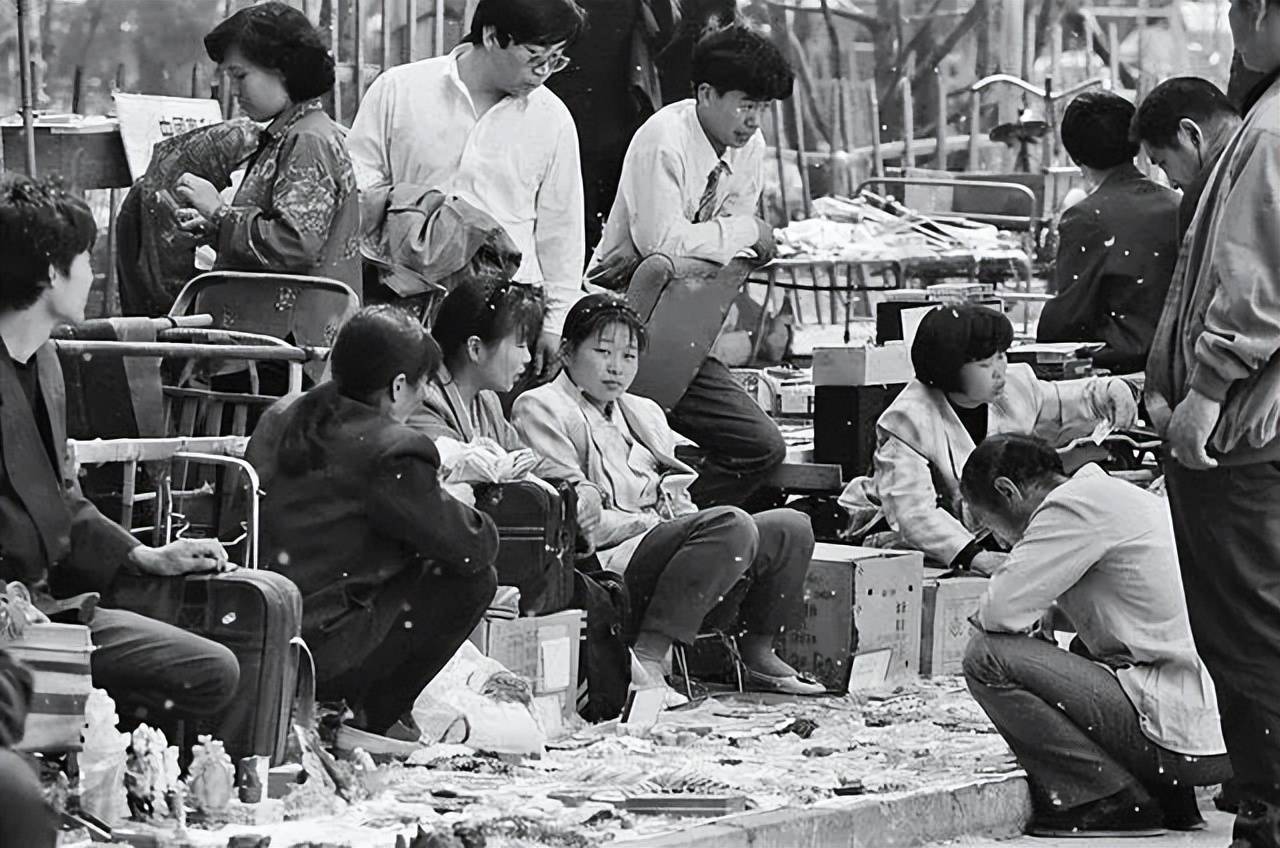

1996年,北京,什刹海的旧货摊

1996年,北京的什刹海附近,旧货摊一片热闹。那时,许多外地人来到北京,在这里摆摊售卖各种各样的商品。从衣物到饰品,从小玩意儿到家居用品,各式各样的东西让这里充满了浓厚的市场气息。照片中的雪花轻轻飘落,更加衬托出这一幕的怀旧气息。

这些老照片不仅记录了当时北京的街头巷尾,也反映出那个时代普通市民的生活点滴。从胡同到小区,从自行车到高楼,北京的变化见证了一个时代的成长。这些珍贵的历史影像,是我们了解北京、回忆过去的一扇窗口。